RES164 und RES374 regenerieren

RES164 und RES374 regenerieren

Das Regenerieren von Röhren, genauer von deren Kathoden, ist nur in solchen Zeiten von Interesse, wo es neue Röhren praktisch nicht (mehr) zu kaufen gibt. Dies war kurz nach dem WW2 der Fall, trifft jedoch auch heute wieder zu, wo Röhrentechnik nur noch im Hobby-Bereich "antiquarisch" Anwendung findet.

Die Literatur zur Fabrikation von Rundfunk-Röhren ist kaum noch zu finden. Allerdings gibt es aus 1944 eine Druckschrift zur "Gebrauchsverlängerung von Rundfunkröhren" aus dem Funkschau-Verlag, die eine Abhandlung von Hans Köppen enthält, die sich mit der "elektrischen Wiederauffrischung (Regenerierung)" von Röhren befaßt. Auf diese Abhandlung beziehen sich entsprechende Kapitel in anderen Werken, wie z.B. das Kapitel "Regenerierung von Bariumoxydröhren" pp. 247 - 253 in "Erb, E.: Radios von Gestern, M+K Computer Verlag, 1989" (siehe auch hier) oder das Kapitel "3. Regenerieren von Rundfunkröhren" pp. 197 - 200 in "Diefenbach, W.W.: Handbuch der Rundfunk-Reparatur-Technik, 6. - 10. Tsnd., Frankh, 1949".

Röhren mit "Aufdampf-Kathode"

Während in der zitierten Literatur die Regeneration praktisch aller Typen von Kathoden beschrieben wird, beschränken wir uns hier auf eine spezielle Kathoden-Form, nämlich die das "Aufdampf-Verfahren" bzw. das "Destillations-Verfahren" anwenden, wie es auch genannt wird.

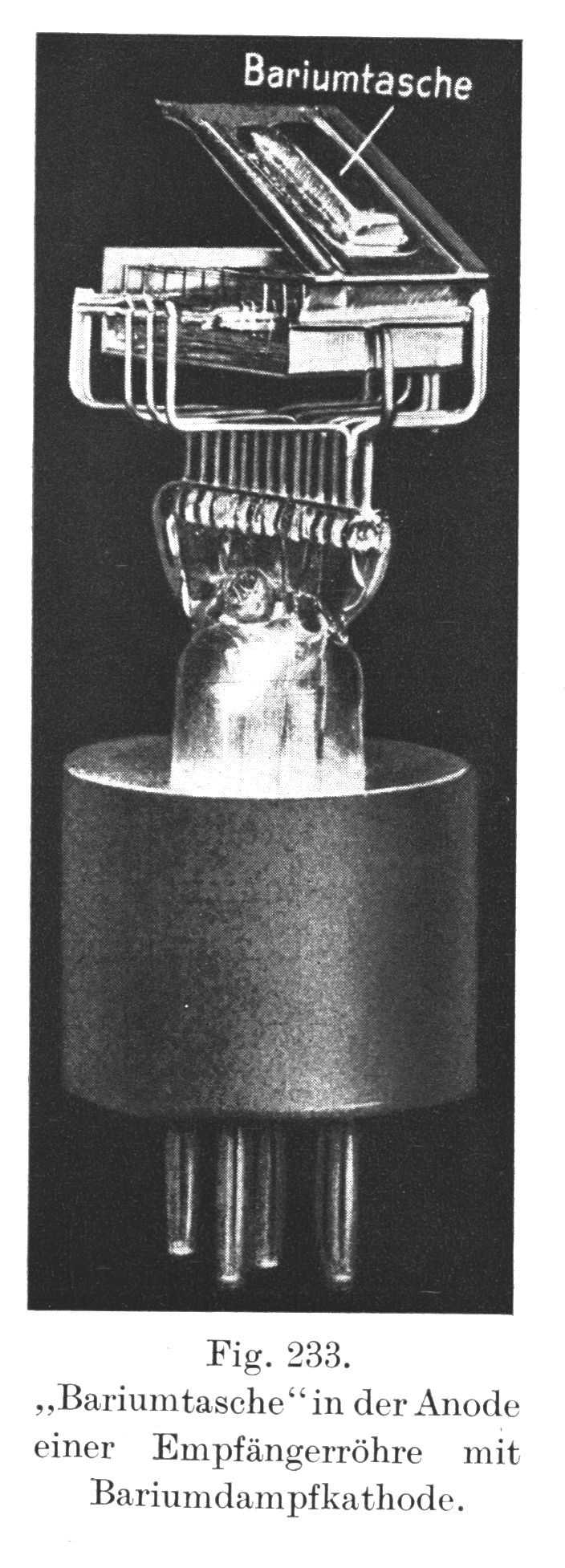

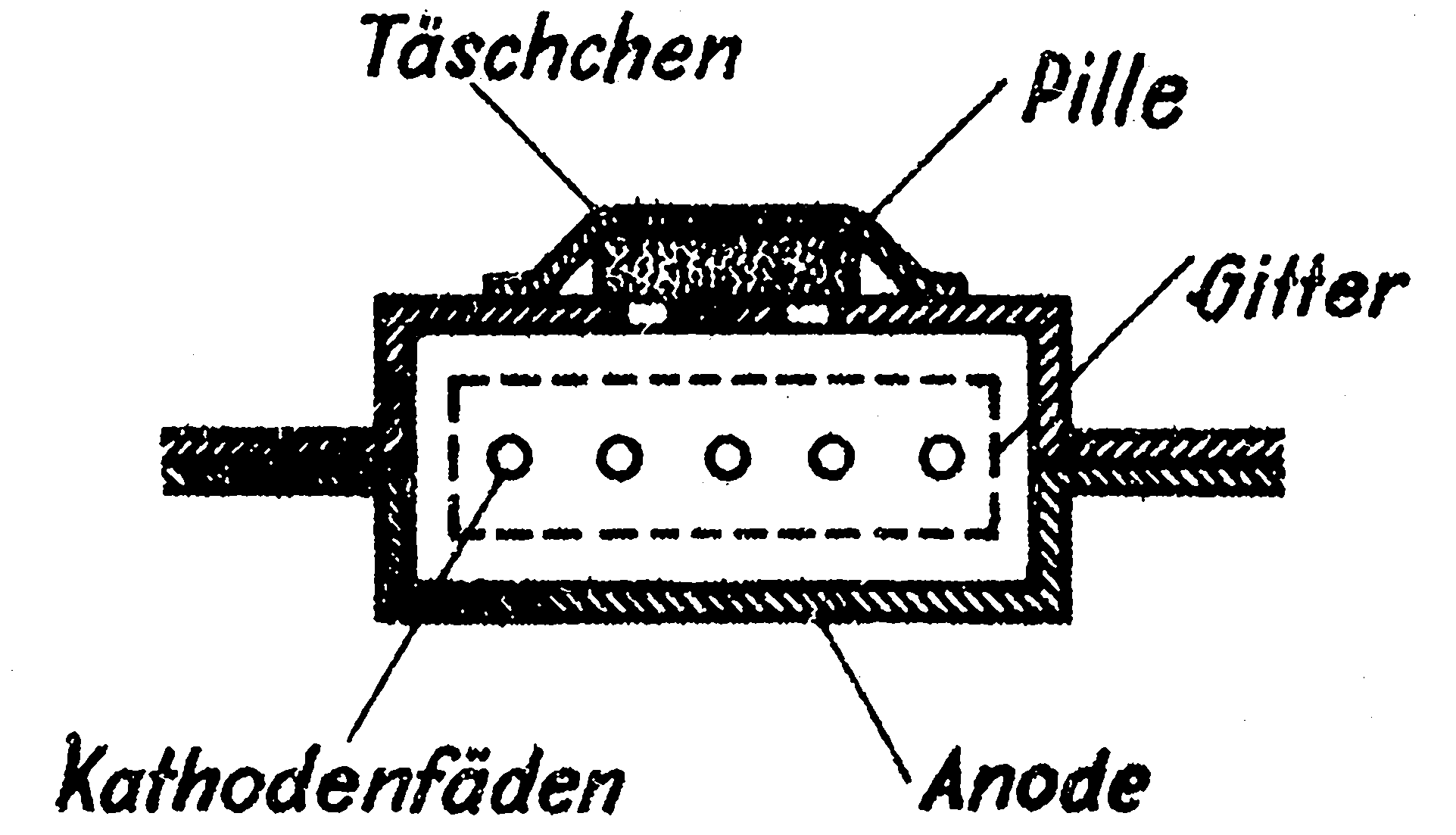

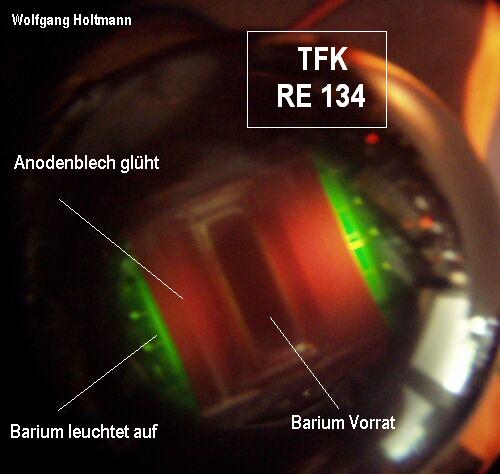

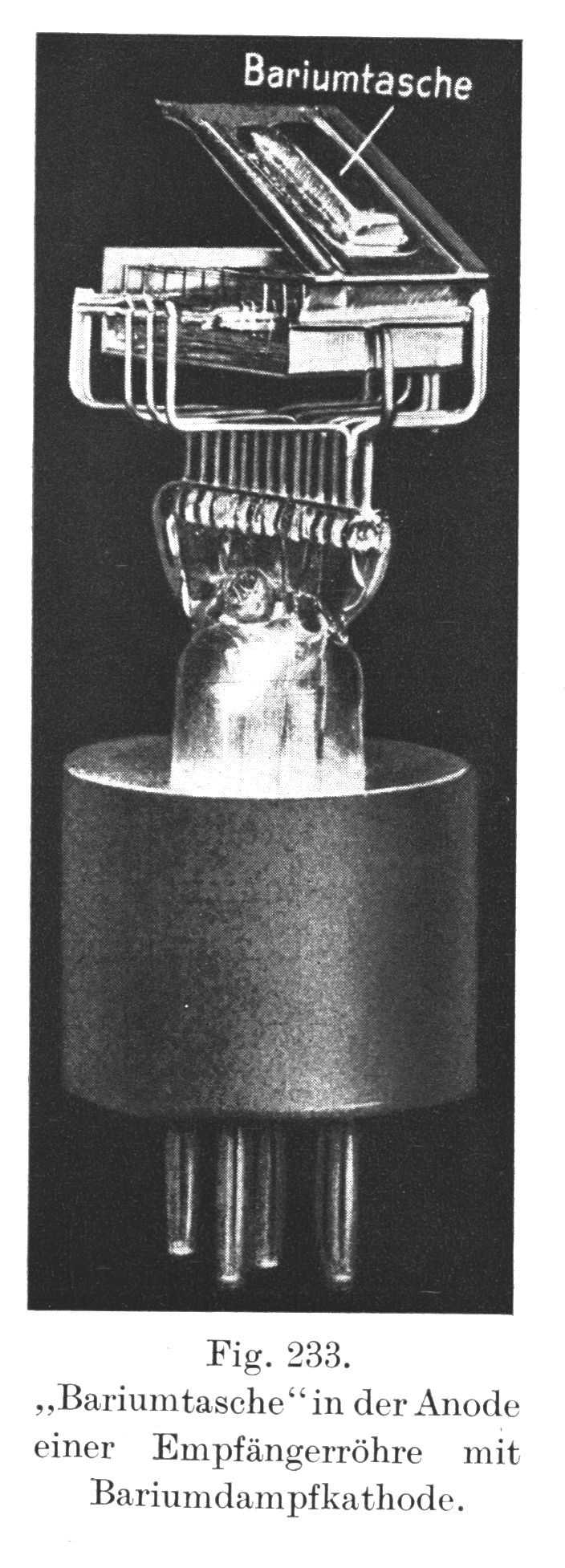

Röhren dieses Typs werden direkt geheizt und haben meist eine "kastenförmige" Anode, auf deren Oberseite sich eine "Barium-Tasche" befindet. Darin befindet sich eine "Pille" aus einer Aluminium-Barium-Verbindung (Albo) oder Barium-Stickstoff-Verbindung (Barium-Azid). Durch Erhitzen auf ca. 1000° C reagiert die Albo-Pille gemäß 3 BaO + 2 Al → Al2O3 + 3 Ba. Reines Ba dampft heraus und führt in der Röhre zu einer olivgrünen Leuchterscheinung. Wird dieser Prozeß korrekt durchgeführt, schlägt sich Ba auf den Heizdrähten nieder, wodurch die Röhre ihre Emissionsfähigkeit zurück erlangt.

Im Bild links ist das obere Blech mit der "Tasche" hoch gebogen, wodurch der Blick auf die (verschiedenen) Gitter freigegeben wird.

Die Lautsprecher-Röhren RES164 und RES174 sind typische Vertreter dieses Typs. Insbesondere die RES164 - als Lautsprecher-Röhre z.B. im "Volksempfänger" - ist auch noch heute ein gefragter Typ.

Da Lautsprecher-Röhren vergleichsweise hoch belastet sind, kommt es heute häufig vor, daß diese nur noch eine geringe Emission zeigen.

Am Beispiel der RES164 und der RES374 soll hier das Regenerieren dieser "Aufdampf-Typen" dargestellt werden.

Achtung: Die RES164 (und die RES374) gibt es auch mit "Barium-Paste-Kathoden", daran erkennbar, daß sie keine "Barum-Tasche" auf dem Anodenblech haben, sondern eine "Getter-Pille" auf einem Draht. (Meist "Nachkriegs-Produktion".)

Der entsprechende Getter-Spiegel erscheint dann unten an einer Stelle im Röhrenkolben. Für diese Sorten von Röhren gelten andere Regenerierungs-Vorschriften, die in der o.g. Literatur zu finden sind.

Die Beschreibung der Regenerierung einer AD1 ist unter "AD1 regenerieren" zu finden. Unter "Röhren-Verjüngung" wird ebenfalls auf das Thema eingegangen.

Regenerier-Geräte Schaltungen

Es gibt Röhren-Tester, die sich auch zum Regenerieren eignen, wie z.B. in "Regenerieren von Röhren" beschrieben wird.

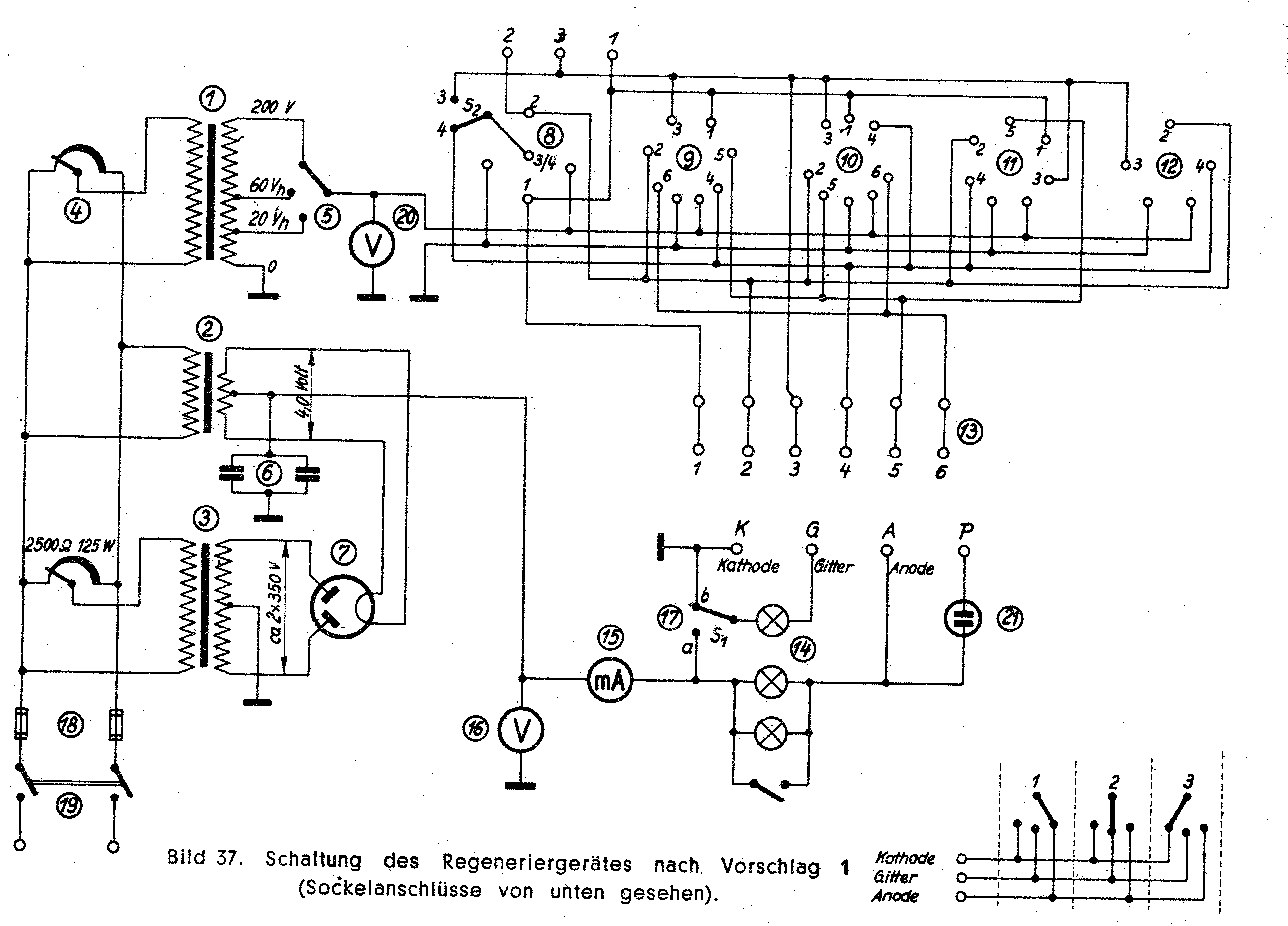

Köppen und Diefenbach geben Schaltungen für separate Netzteile zur Regeneration von Röhren an.

In Bild 37 gibt es 3 Netztrafos. (1) ist der Heiztrafo für die zu regenerierende Röhre. Die genaue Heizspannung kann primär mit einem Potentiometer (4) eingeregelt und am Voltmeter (20) abgelesen werden. (2) ist der Heiztrafo für die Gleichrichter-Röhre (7). (3) ist der Netztrafo für die Anodenspannung für die zu regenerierende Röhre. Die Höhe der Anoden-Spannung kann über ein primärseitiges Potentiometer verändert werden.

(8) bis (12) sind die bis 1944 gebräuchlichen Röhrenfassungen. Für die RES164/RES374 wird Fassung (8) verwendet.

In der Leitung für die Anodenspannung liegt ein mA-Meter (15) und ein Volt-Meter (16).

- Wichtig zur Begrenzung des Anodenstroms - insbesondere dann, wenn das Ba verdampft und damit und damit eine oliv-grüne Glimmentladung entsteht - sind die in die Anodenleitung geschalteten Glühlampen (14).

- Die Glühlampen erhöhen ihren Widerstand bei Stromfluß sehr stark und bewirken damit de facto eine Strombegrenzung und verhindern damit einen (theoretisch) unbegrenzten Strom-Anstieg beim Einsetzen der Glimmentladung. (Siehe nächsten Abschnitt.)

- Ohne diese Strombegrenzung würden die dünnen Heizfäden und die ebenfalls dünnen Gitterstege schmelzen - und die Röhre wäre kaputt. (Man sollte also den in Bild 37 gezeigten Schalter parallel zu den beiden Glühlampen besser nicht schließen!)

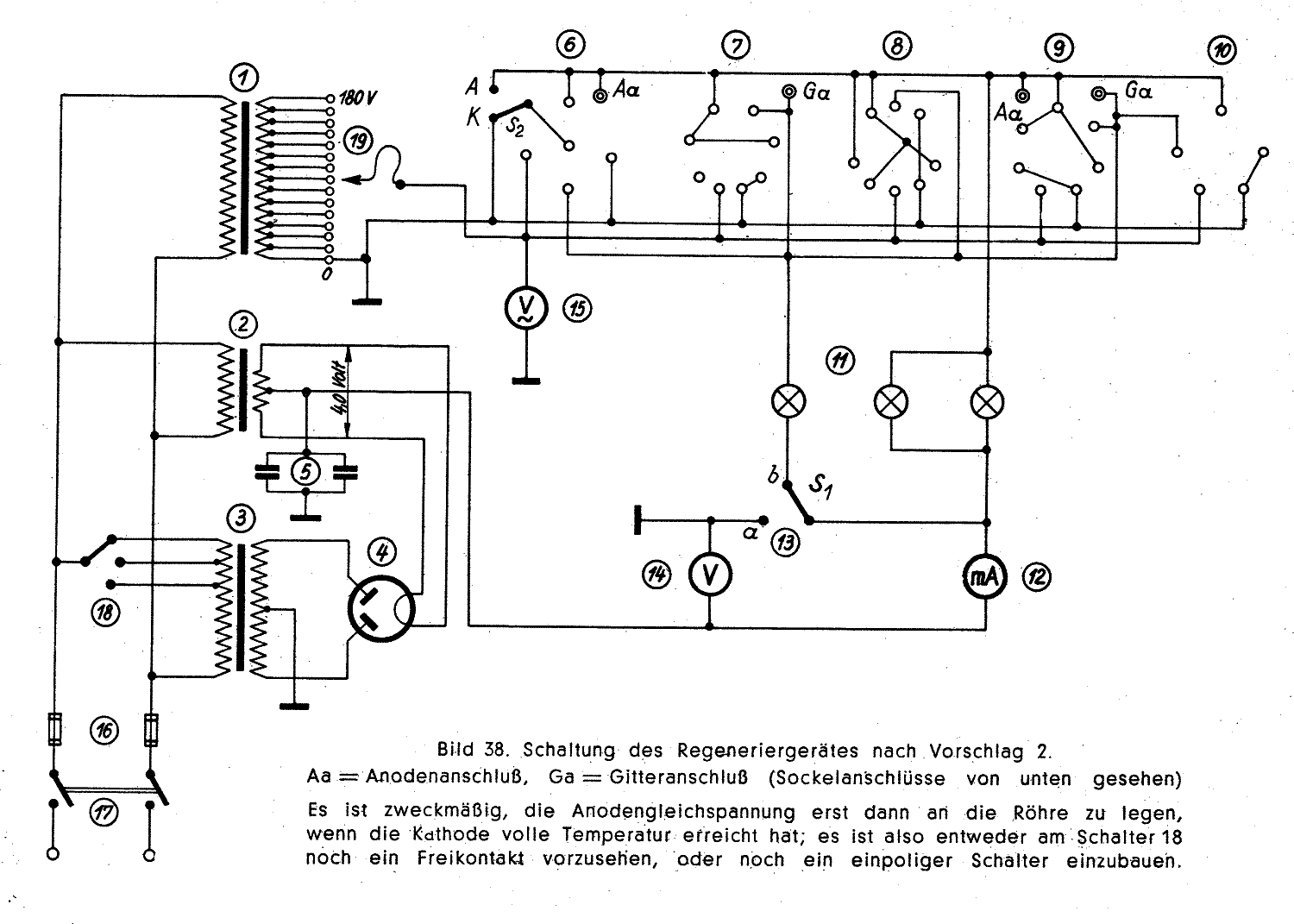

Bild 38 zeigt ein alternatives Netzgerät (von Koeppen).

Statt der primärseitigen Leistungs-Potentiometer werden hier Trafos mit Anzapfungen vorgeschlagen.

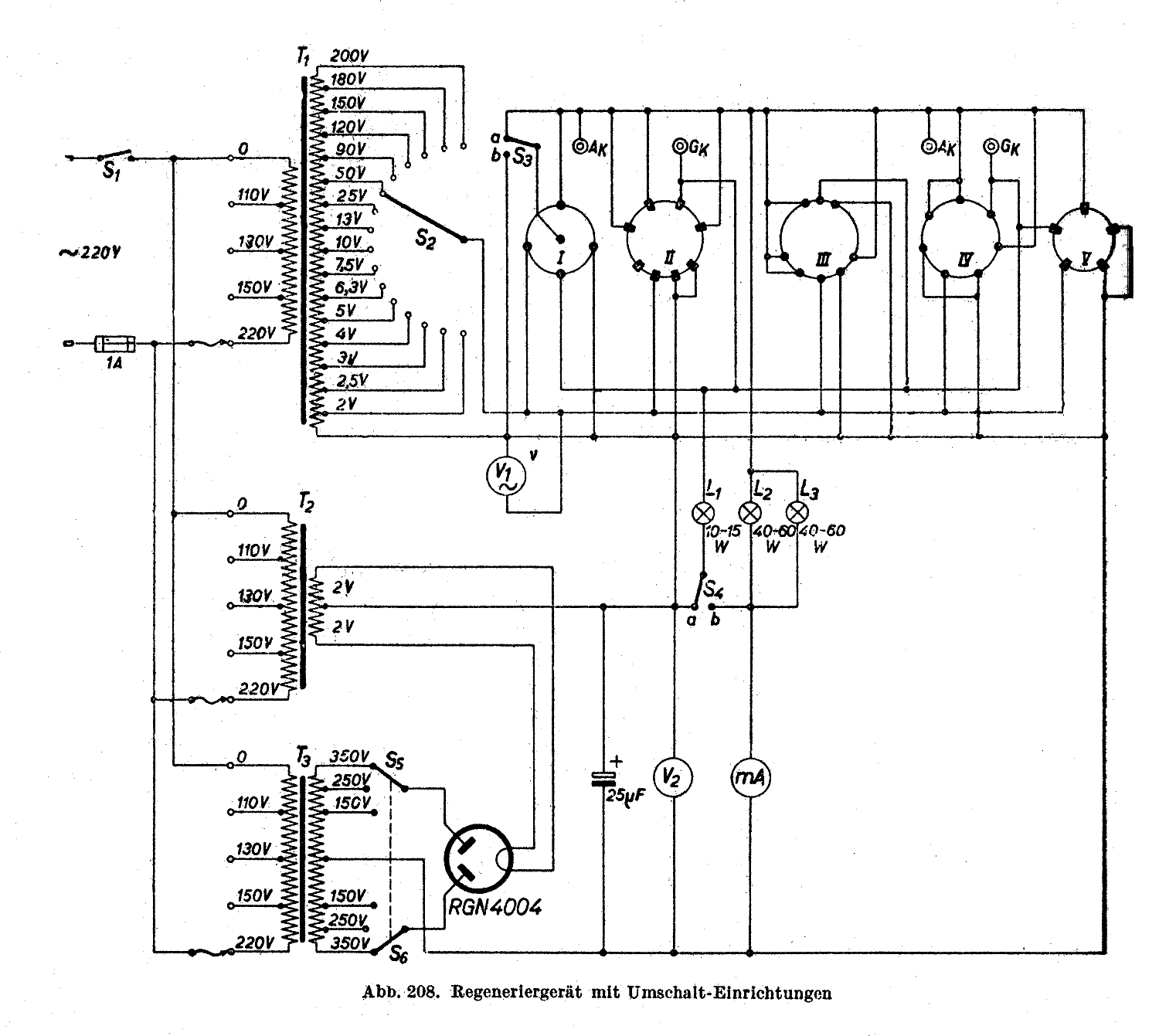

In Abb. 208 greift Diefenbach die Schaltungen von Koeppen wieder auf und präzisiert diese.

Insbesondere der Heiztrafo für die zu regenerierenden Röhren ist sehr aufwändig, weil er als "universal" für alle nur denkbaren Röhren gedacht ist.

Die Möglichkeit der Umschaltung - und damit der Reduktion - der Anodenspannung am Trafo T3 kann als "Zugeständnis" an die Glimmentladung verstanden werden, obwohl es im Text keinen Hinweis darauf gibt.

In der Darstellung Abb. 208 erkennt man nunmehr deutlich, um welche Röhrenfassungen es sich bei allen 3 Vorschlägen handelt. Von links nach rechts sind das:

- 4/5 polige Stiftröhren, 8 poliger Topfsockel, Stahlröhrensockel, 7 polige Stiftröhren, 5 poliger Topfsockel

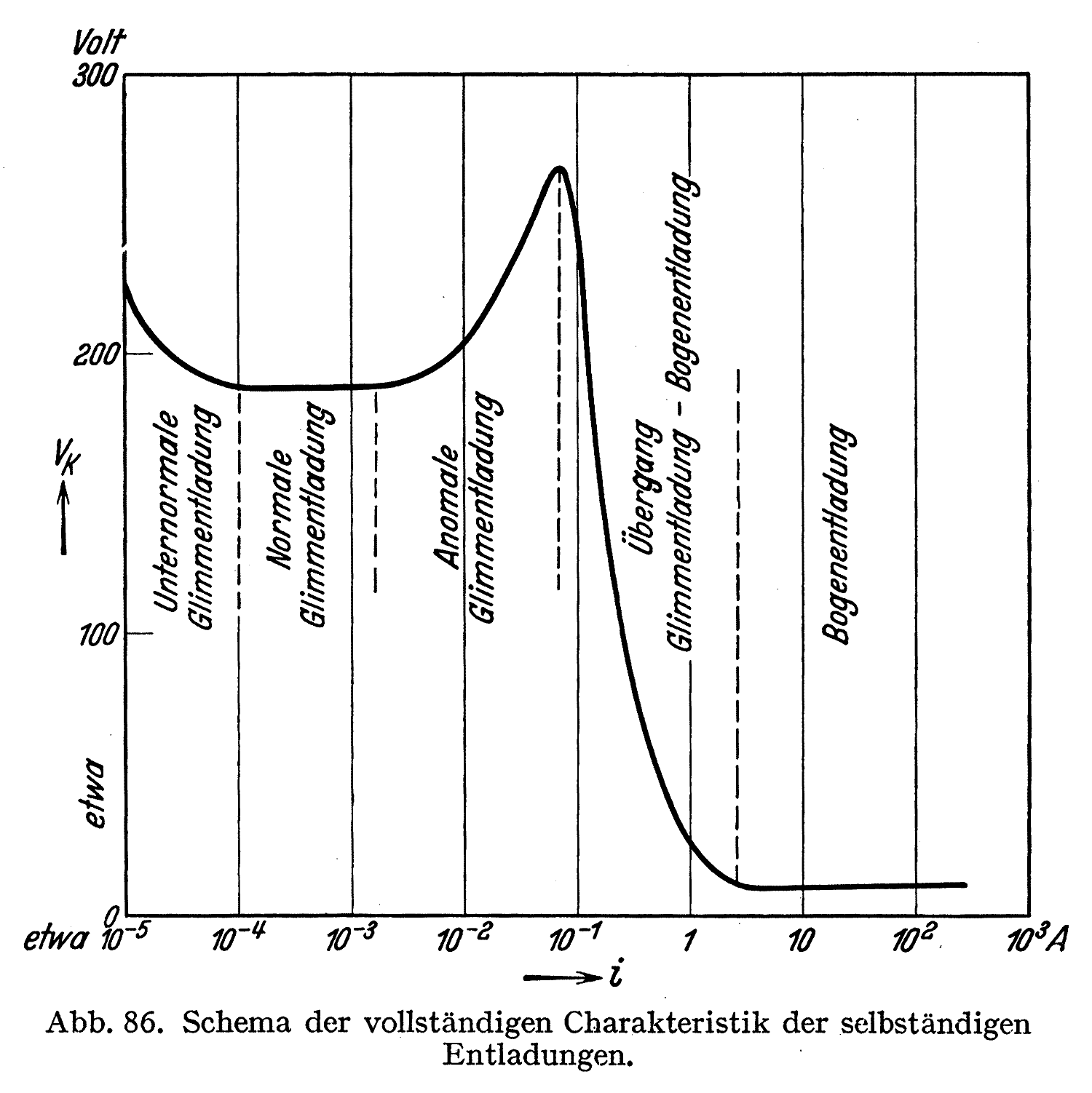

Zur Glimmentladung

Die Spannungs-Strom-Charakteristik einer Glimmentladung findet man z.B. in "Knoll, M., Eichmeier, J.: Technische Elektronik, Bd. 1, Springer, 1965".

Der Bereich für eine Glimmentladung ist hier bei Strömen von ca. 10-4 A bis 10-2 A. Die Glimmspannung ist dabei im Bereich um 100V und der genaue Wert hängt von der Art des Gases ab. Bei der Regeneration hier besteht das Gas aus dem (verdampften) Barium.

Die bei den Regeneriervorschriften angegebenen Spannungen für Ua und Ug sind dabei vor den Glühlampen zu messen. Unmittelbar an den Elektroden der Röhre herrschen die Spannungen, die aufgrund der Ba Gas-Entladung entstehen.

Regeneriervorschrift

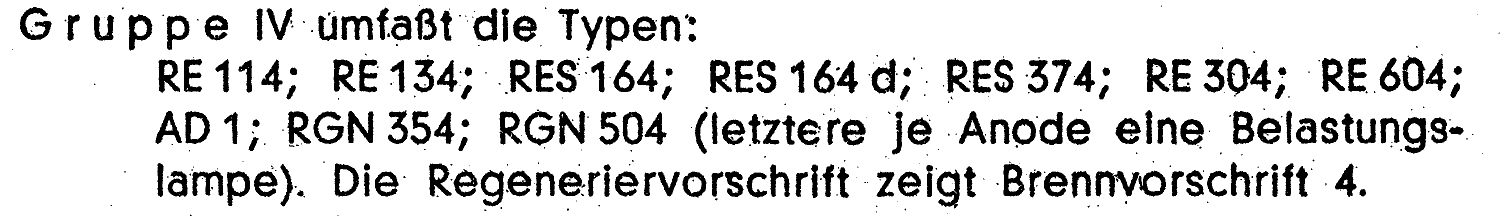

Für die hier vorgesehene Regenerierung von RES164/RES374 gilt die Vorschrift Nr. 4 gemäß Köppen.

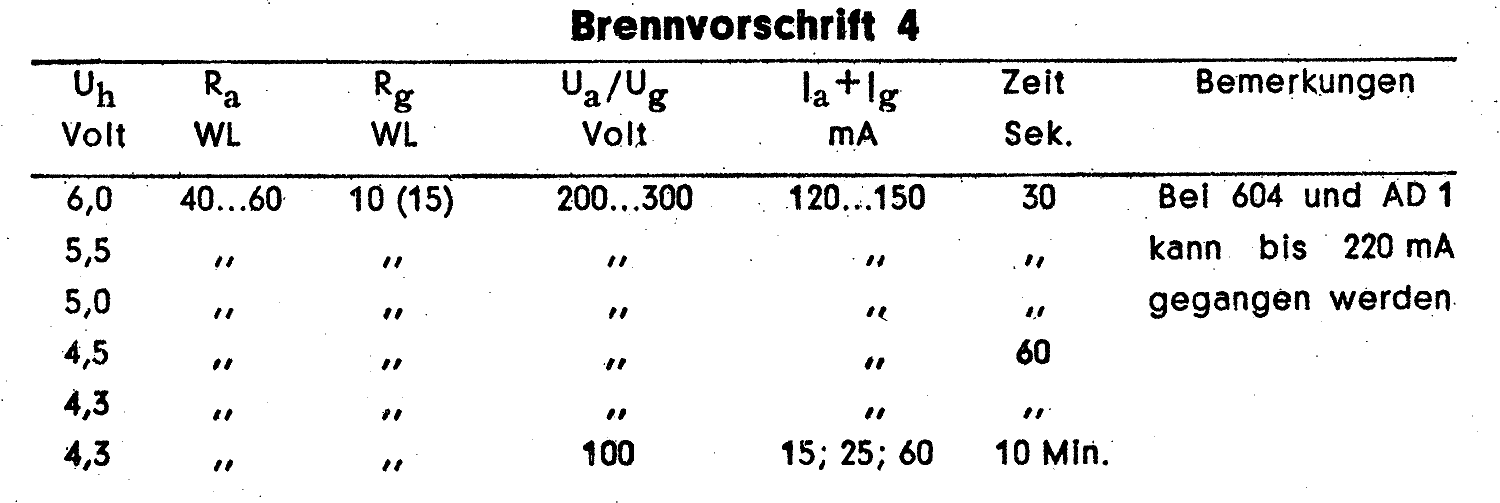

Alternativ gibt Diefenbach folgende Brennvorschrift an. Hierbei wird die "Überheizung" in % angegeben, so daß sie auch für andere Heizspannungen als 4V gilt. (In Klammern die Werte für "stärkere" Röhren.)

Die Brennvorschrift gemäß Köppen lautet:

Aus dieser Beschreibung kann auch sofort der Grund dafür entnommen werden, daß zum Regenerieren nur eine (mehr oder weniger wellige) Gleichspannung geeignet ist.

- Da sowohl die Anode als auch die Gitter zum Glühen kommen, sind diese in der Lage, Elektronen zu emittieren. Bei einem Regenerier-Versuch mit Wechselspannung statt mit Gleichspannung flösse (bei negativer Anodenspannung) dann ein kräftiger Strom zum Heizfaden, der in dem Moment ja als "Anode" arbeiten würde. Die dabei im Heizfaden entstehende Verlustwärme würde diesen sofort schmelzen lassen.

- Daher ist eine Regeneration von Röhren nur mit Gleichspannung möglich.

- Folglich können auch nur solche Röhrenprüfer ggf. zum Regeneriern verwendet werden, die die Röhren mit Gleichspannung prüfen.

Bei der Regeneriervorschrift nach Köppen - und bei allen, die sich darauf beziehen - gibt es folgende Angaben, Bild 46:

- Die Größe der Heiz-Spannung und die (ungefähren) Zeit-Intervalle während denen diese anliegen.

- Der Verlauf des Emissions-Stroms und das zulässige Maximum, bei dem eine (weitere) Reduktion der Heizspannung zu erfolgen hat.

- Die Größe der angelegten Anodenspannung vor deren Begrenzung durch die in Serie zur Röhre liegenden Glühlampen.

Was jedoch fehlt,

- ist eine Aussage zur Spannung unmittelbar an der Röhre zwischen Kathode (Heizfaden) und den parallel geschalteten sonstigen Elektroden (Gitter, Schirmgitter, Anode).

- Zum physikalischen Verständnis des Regenerierprozesses ist jedoch die Spannung unmittelbar an bzw. in der Röhre notwendig.

Die zu regenerierenden Röhren

Die 4 zu regenerierenden Röhren sind alle sehr emissions-schwach. Es sind "Aufdampf-Typen" wie am Getter-Spiegel zu erkennen ist. Bei einer davon ist die Stempelung so schwach, daß die genaue Type nicht mehr abgelesen werden kann.

Getestet wurden sie auf Funke "Rundfunk-Mechanik". Weil sie alle "müde" sind, erfolgte der Test sowohl mit der Karte für die RES164, als auch mit der für die RES374. Es ergaben sich folgende Werte:

| Röhre Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Ia als RES164 | 3 mA | 5 mA * | 8 mA | 9 mA * |

| Ia als RES374 | 4 mA * | 6 mA | 12 mA * | 12 mA |

Da das Anodenblech bei allen die gleichen Abmessungen hat, ist rein optisch so nicht erkennbar, um welche Type es sich jeweils handelt. Aber es gibt einen einfach zu messenden Wert, der zur Unterscheidung taugt, nämlich der Heiz-Strom. RES164 : 150 mA; RES374 : 250 mA

In der Tabelle zeigt jeweils ein * um welche Type es sich tatsächlich handelt.

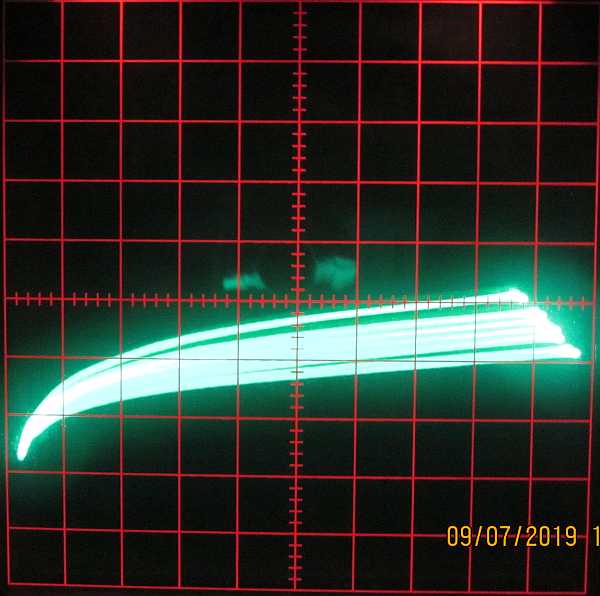

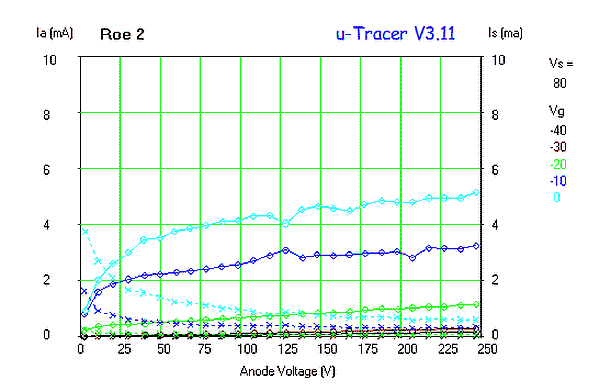

Messung mit Curve-Tracer

Ausgangs-Kennlinien der Röhre 1 (RES374) auf dem Curve-Tracer.

Alle Kennlinien fallen praktisch aufeinander, was zeigt, daß die Röhre praktisch keine Steilheit mehr besitzt. Da auch der Anodenstrom insgesamt sehr niedrig ist, kann sie als "völlig taub" bezeichnet werden.

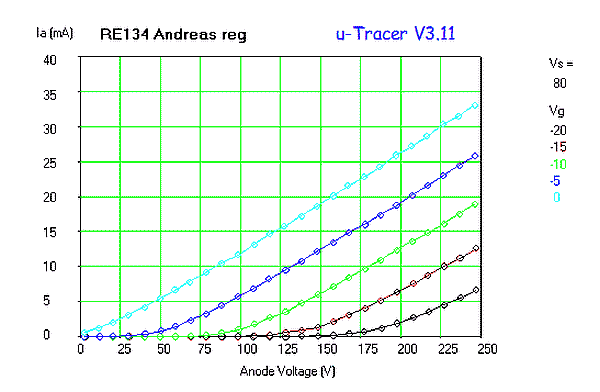

Ausgangs-Kennlinien der Röhre 2 (RES164) auf dem Curve-Tracer.

Auch für diese Röhre trifft die Charakterisierung entsprechend der Röhre 1 zu, also, sie ist "praktisch taub".

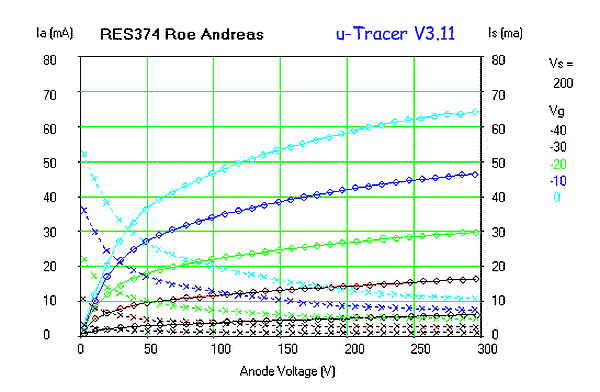

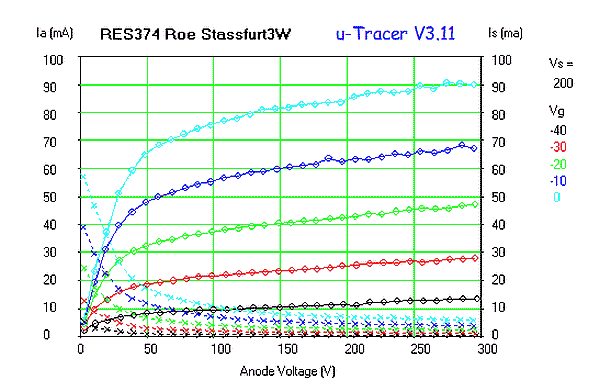

Ausgangs-Kennlinien der Röhre 3 (RES374) auf dem Curve-Tracer.

Hier sind noch einzelne Kennlinien unterscheidbar. Aber für eine RES374 hat sie eine viel zu geringe Emission.

Im praktischen Betrieb würde man allerdings immer noch eine gewisse Lautstärke erhalten. Jedoch viel zu wenig, verglichen mit einer Röhre mit voller Emission.

Ausgangs-Kennlinien der Röhre 4 (RES164) auf dem Curve-Tracer.

Die Höhe der Ausgangs-Kennlinien und deren geringer gegenseitiger Abstand läßt erkennen, daß diese RES164 zwar noch "so halbwegs" brauchbar wäre. (Und wer weiß z.B, in wie vielen "Volksempfängern" eine derart "müde" RES164 noch ihren Dienst tut?)

Diese RES164 stellt also einen "Grenzfall" dar, bei dem eine Regenerierung nicht "zwingend notwendig" ist.

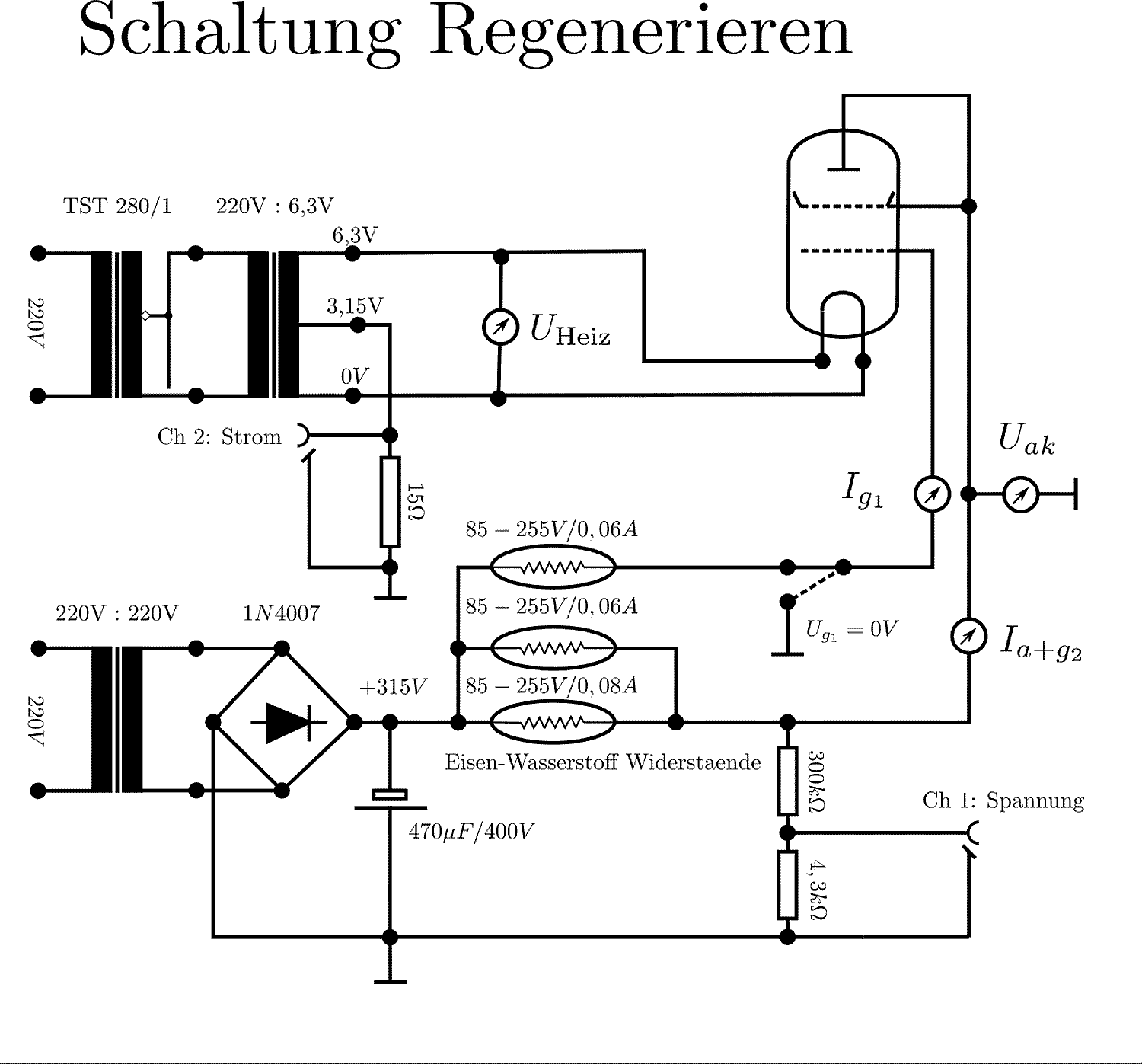

Regenerier-Vorrichtung: Schaltung und Aufbau

- Im Unterschied zu den Schaltungen zur Regenerierung, die nur den Strom durch die Röhre messen, soll hier zusätzlich die Spannung an bzw. in der Röhre gemessen werden.

Die Unterschiede zu den Regenerier-Vorrichtungen aus der Literatur bestehen im folgenden:

- Die Anordnung ist aus einzelnen Komponenten zusammen gesetzt.

- Die zeitlichen Veräufe von Spannung an und Strom durch die Röhre werden mit Hilfe eines (einfachen) Zweikanal-Speicher-Oszilloskopes (das kleine Kästchen vorne mit den 3 Anschluß-Kabeln) aufgezeichnet.

- Die Aufzeichnung erfolgt mit einem Laptop. (nicht im Bild)

- Da dieses "Oszilloskop" als Eingangs-Bereich nur 0V bis 5V hat, gibt es für Kanal 1 (Spannung in magenta) einen entsprechenden Spannungsteiler 300 kΩ : 4,3 kΩ und für Kanal 2 (Strom in cyan) einen Meßwiderstand von 15 Ω.

- Als Begrenzer-Widerstände für die Ströme kommen keine Glühlampen, sondern Eisen-Wasserstoff-Widerstände zum Einsatz. (85-255V/60mA; 85-255V/80mA Diese stammen noch aus Zeiten, als die ersten Radios mit direkt geheizten Röhren aus dem 220V Gleichstrom-Netz versorgt wurden, also aus Mitte der '20er Jahre.)

- Die Gitter-Leitung kann auf 0 V umgeschaltet werden. (Zum Ruhestrom-Brennen; dieses kann aber auch z.B. in einem Funke Röhren-Meßgerät erfolgen, was einfacher geht.)

- Die Anodenspannung wird über einen 1:1 Trenntrafo (nicht im Bild) aus dem Netz gewonnen. Zusammen mit der Gleichrichter-Brücke aus 1N4007 Si-Dioden und einem Lade-Kondensator 470 μF / 400 V entsteht daraus eine ziemlich stabile Anodenspannung von 315 V.

- Die Heizung erfolgt über einen Heiztrafo mit Mittel-Anzapfung, wobei die Höhe der Heiz-Spannung mit Hilfe eines Stell-Trenn-Trafos (TST 280/1) sehr feinfühlig eingestellt werden kann.

- Die zu regenerierende Röhre steckt auf einer "Fassungs-Box" .

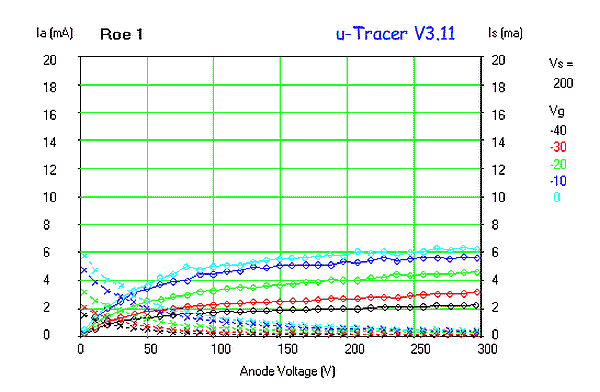

Gemessene Ausgangs-Kennlinien

Die weiter oben mit dem Curve-Tracer gemessenen Ausgangskennlinien der vier Röhren liegen so dicht beisammen, daß keine Details mehr erkennbar sind. Bei einer Messung mit dem μ-Tracer lassen sich dagegen die Parameter so einstellen, daß mehr zu sehen ist.

- Links sind die Kennlinien vor der Regenerierung - und rechts die Kennlinien nach der Regenerierung dargestellt. Damit ist der Vergleich einfacher möglich.

- Man beachte die unterschiedlichen Maßstäbe für die Skalierung der Ströme!

- Die mit dem Funke "Rundfunkmechanik" W16 gemessenen Werte vor bzw. nach der Regeneration sind angegeben.

Röhre 1: RES374

W16: 4 mA (vor) / 24 mA (nach)

Röhre 2: RES164

W16: 5 mA (vor) / 8 mA (nach)

Röhre 3: RES374

W16: 12 mA (vor) / 32 mA (nach)

Röhre 4: RES164

W16: 9 mA (vor) / 9 mA (nach)

Wie aus diesen Kennlinien zu sehen ist, war die Regenerierung mit Ausnahme von Röhre 4 erfolgreich, bei welcher sich fast nichts verändert hat.

Verlauf von Strom und Spannung

Der Verlauf von Strom und Spannung wurde mit einem (einfachen) USB "Zweikanal-Speicher-Oszilloskop" Typ "Fosc-21" (das kleine weiße Kästchen vorne im Bild oben) aufgezeichnet. Da es über das USB Kabel versorgt wird, hat es als Eingangs-Bereich nur 0V bis 5V, was für diese Anwendung keine Einschränkung darstellt. Die Abtast-Rate ist bei 2-Kanal-Betrieb nur 3 kHz, weshalb seine Grenzfrequenz dann bei etwas über 1 kHz liegt. Auch das ist hier ausreichend. Die Amplituden-Auflösung beträgt 8 Bit, also 256 Stufen insgesamt, was sich als ausreichend erwiesen hat.

Die mitgelieferte Bedienungsanleitung bezieht sich auf eine frühere Version der Software, die ein völlig unterschiedliches Schirmbild im PC ergab. Bei der aktuellen Software sind nicht alle "Knöpfe" aktiv. Die Bedienung des Fosc-21 ist also leider nicht einfach. Einen Hinweis gab es noch: Man möge auf die originale Chinesische Anleitung zurückgreifen, falls man mit der (offensichtlich automatisch übersetzten) Englischen Anleitung nicht zurecht kommt.

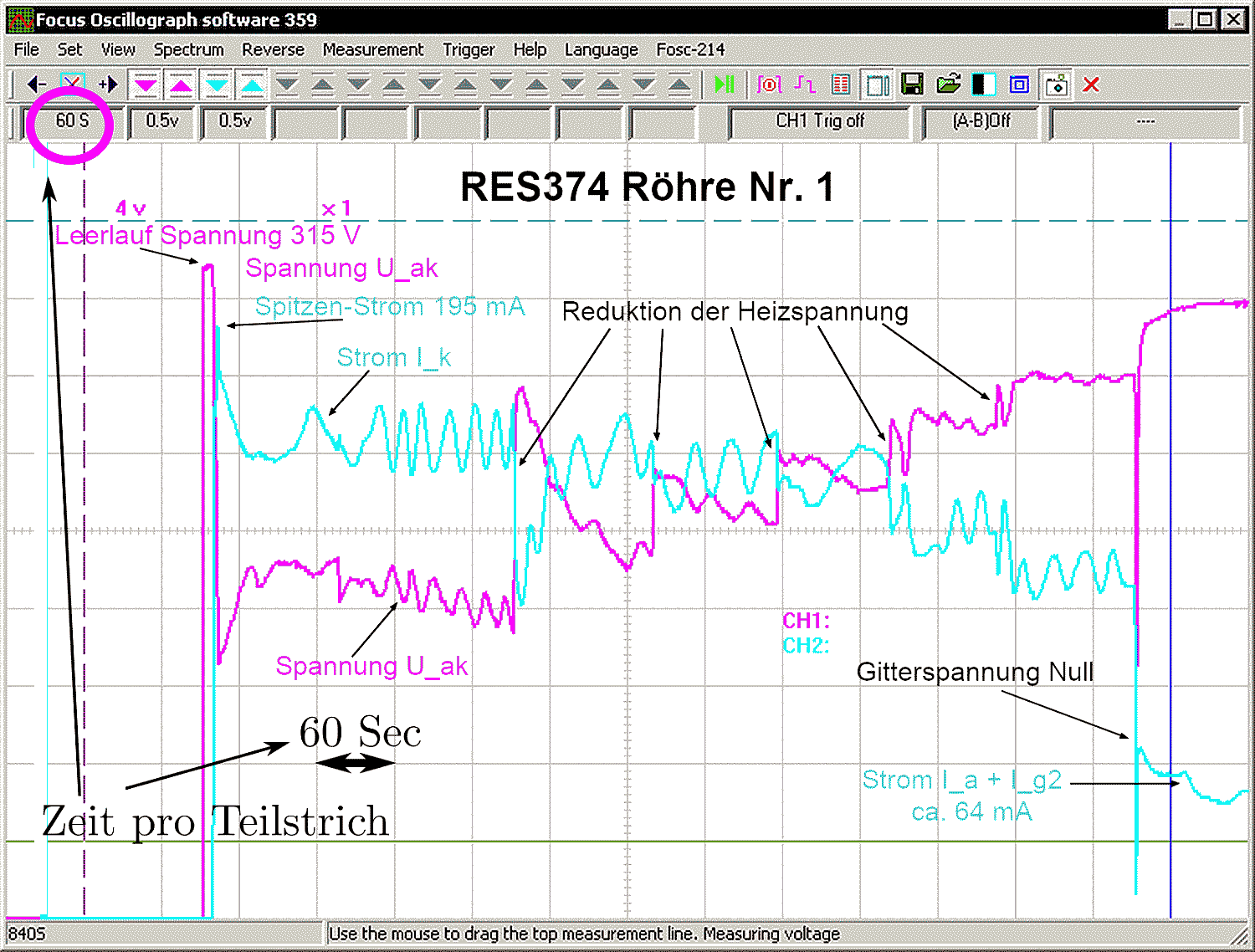

Regenerierungs-Versuche mit Röhre 1: RES374

Die Rö 1 (RES374) war so schwach (siehe auch das Bild auf dem Curve-Tracer), daß ohne Regeneration im Grunde nur noch der Röhren-Sockel von Interesse war. Also, klappt es, ist es gut - und wenn nicht, ist es nicht schlimm. Die Anleitung dazu gab es bei "Köppen", entsprechend zu Bild 46. Die RES374 ist stärker als die RES164, also - so die Vermutung - könnten die für die RES164 in Bild 46 gezeigten Werte des Stromes auch für die RES374 passen.

Die Aufzeichnung des Beginns der Regenerierung zeigt zeitlich sehr verkürzt gewisse Ähnlichkeiten mit der Stromkurve von Köppen. Wenigstens innerhalb der beiden ersten Minuten. Aufgrund dessen, daß das "Scop" nur den Meßbereich von 0 V bis 5 V hat und der Strom den Darstellungs-Bereich überschritten hat, wurde die Regenerierung zunächst abgebrochen.

Bei den beiden ersten Regenerier-Versuchen, wurde das Schirmbild im PC beobachtet.

(Vielleicht hätte es hier auch schon geholfen, die Heizspannung früher weiter zu erniedrigen? Und möglicherweise hätte der "Beginn" als Regenerierung bereits genügt? Nachher ist man immer klüger - sonst hätte man nichts dabei gelernt.)

Der Meßwiderstand für den Strom wurde dann auf 15 Ω erniedrigt, damit - auch unter Berücksichtigung sämtlicher Toleranzen - die Stromkurve stets im Bereich < 5 V des "Scops" bleibt.

Die Fortsetzung der Regenerierung zeigt nun die "Wellen" im Verlauf des Stromes und gegenläufig dazu die entsprechenden Wellen im Verlauf der Spannung an der Röhre.

Die Fortsetzung der Regenerierung zeigt nun die "Wellen" im Verlauf des Stromes und gegenläufig dazu die entsprechenden Wellen im Verlauf der Spannung an der Röhre.

Dieser "wellige Verlauf" führte zu einer Anfrage im RM.org, ob jemand ähnliche Meßergebnisse erhalten hat.

Herr Walz berichtet dazu, daß ein "Flackern" der grünen Leuchterscheinung des Barium-Dampfes beobachtet werden konnte. Als physikalische Erklärung des Phänomens ist dies plausibel. Die sehr gleichmäßige Periode der Schwankungen könnte auf eine thermische Zeitkonstante hinweisen.

Möglicherweise verdampft das Barium in einzelnen "Schüben", wodurch sich jeweils die Eigenschaften der in der Röhre während des Regenerierprozesses bestehenden "anormalen Glimmentladung" ändern, was dann zu Temperatur-Schwankungen führt.

Möglicherweise verdampft das Barium in einzelnen "Schüben", wodurch sich jeweils die Eigenschaften der in der Röhre während des Regenerierprozesses bestehenden "anormalen Glimmentladung" ändern, was dann zu Temperatur-Schwankungen führt.

Die Abb. 86 aus "Engel, A.; Steenbeck, M.: Elektrische Gasentladungen, ihre Physik und Technik, Bd. 2, Springer, 1934" zeigt die Entladungs-Charakteristik einer "selbständigen" Entladung, d.h. ohne zusätzliche Emission von Elektronen durch eine Glühkathode.

Die Verhältnisse in einer Röhre bei der Regenerierung sind daher nur ähnlich zu dieser Charakteristik, nicht identisch.

Da die verfügbaren Röhren sehr stark verspiegelt und geschwärzt sind, konnte das grüne Leuchten des Barium-Dampfes leider nicht beobachtet werden. Auch war vom Glühen des Anodenblechs nichts zu sehen.

Im oben zitierten Thread gibt es ein eindrucksvolles Bild, das dieses grüne "Barium-Leuchten" sehr schön zeigt.

Im oben zitierten Thread gibt es ein eindrucksvolles Bild, das dieses grüne "Barium-Leuchten" sehr schön zeigt.

Die Warnung "Die oben angegebenen Zeitintervalle sind nur eine grobe Indikation. Nach meinen Erfahrungen geht das meist viel schneller, manchmal selbst zu schnell! Daher die Schutzlampe (Kaltleiter) zur Strombegrenzung.

Im Nachhinein betrachtet, wurde die Röhre Nr. 1 fast "zu Tode regeneriert".

- Überschlagsmäßig ergibt sich z.B. aus dem 2. Meß-Diagramm, daß die Verlustleistung in der Röhre bei ca. 150V*150mA = 22,5 W (!) lag. Das Anoden-Blech dürfte auch hier geglüht haben. Aber auch aus dem 1. Meß-Diagramm läßt sich abschätzen, daß da eine ähnlich hohe Leistung umgesetzt wurde.

Glücklicher Weise hat sie es trotzdem halbwegs "überlebt", siehe Meßkurven oben. Sie scheinen ziemlich robust zu sein, diese alten Röhren.

- Das Vertrauen auf die bei Köppen publizierten Kurven, insbesondere auf die zeitliche Dauer der einzelnen Abschnitte war bei diesem ersten Versuch noch zu groß.

Daß allzu großes Vetrauen in Berichte über Regenerierung für die Röhre auch "tötlich" enden kann, zeigt der Bericht "Regenerierung von Röhren".

Hier ist eine RE134 bei einem Regnerier-Versuch regelrecht explodiert. Offenbar war der hierbei erzeugte Gas-Druck des Barium-Dampfes in der Röhre extrem angestiegen.

Möglicherweise gab es hierbei sogar eine Bogenentladung.

Regenerierungs-Versuch mit Röhre 2: RES164

Gemäß den Meßkurven mit dem Curve-Tracer war Röhre 2 (RES164) praktisch auch nicht mehr zu gebrauchen - und die Messung mit dem μ-Tacer bestätigt das auch.

Der Maßstab für Strom und Spannung sind in diesem Diagramm gleich wie im 2. Diagramm für die Röhre 1.

Der Maßstab für Strom und Spannung sind in diesem Diagramm gleich wie im 2. Diagramm für die Röhre 1.

Die Zeitachse ist hier 20 Sec pro vertikalem Teilstrich oder 1 Minute für 3 Teilstriche. Aufgrund der Erfahrung bei Röhre 1 wurde der Zeitmaßstab geändert.

Irritierend ist, daß hier praktisch sofort diese Welligkeit im Verlauf auftritt.

Ganz augenscheinlich scheint es keinen Vorteil zu ergeben, wenn man mit der Reduktion der Heizspannung mehrere "Wellen" abwartet.

Glücklicherweise hat auch die Röhre 2 trotzdem "überlebt", wie aus den Meßkurven oben zu sehen ist.

Emissions-Strom ähnlich groß wie Heiz-Strom

Köppen hat auf folgendes nicht hin gewiesen: betrachtet man, auf welche Werte der Emissions-Strom gemäß seiner Vorgabe Bild 46 ansteigt (ca. 150 mA) und vergleicht man diesen Wert mit den "normalen" Daten für die Heizung der RES164 (4 V / 150 mA), so ist fest zu stellen, daß der Emissions-Strom den Heizfaden nicht unbeträchtlich aufheizt bzw. ggf. "zur Weißglut" bringen kann.

Köppen hat auf folgendes nicht hin gewiesen: betrachtet man, auf welche Werte der Emissions-Strom gemäß seiner Vorgabe Bild 46 ansteigt (ca. 150 mA) und vergleicht man diesen Wert mit den "normalen" Daten für die Heizung der RES164 (4 V / 150 mA), so ist fest zu stellen, daß der Emissions-Strom den Heizfaden nicht unbeträchtlich aufheizt bzw. ggf. "zur Weißglut" bringen kann.

So nimmt es nicht wunder, daß bei einem praktischen Regenerier-Vorgang selbst noch bei einer eingestellten Heiz-Spannung von 3,5 V (oder weniger) noch immer ca. 150 mA Emissions-Strom fließen können. Ein Glück, daß der Strom wieder zu Null geht, wenn die Heiz-Spannung ganz zu Null wird und er sich da nicht aufrecht erhält!

- Die von Köppen (und in der Folgezeit auch von anderen Autoren) publizierten Strom-Verläufe, wie z.B. Bild 46, sind daher eher als Darstellungen mit "künstlerischer Freiheit" zu betrachten.

Regenerier-Versuch mit Röhre 3: RES374

Bei dieser Messung wurde nun der Zeit-Maßstab auf 16 Sekunden pro Teilstrich reduziert. Aber, in der Tat, man hätte sogar noch weiter reduzieren können.

Bei dieser Messung wurde nun der Zeit-Maßstab auf 16 Sekunden pro Teilstrich reduziert. Aber, in der Tat, man hätte sogar noch weiter reduzieren können.

Ab diesem Versuch lag das Augenmerk nicht mehr auf diesen Meßkurven, sondern auf dem Milli-Amperemeter für den Anoden- und Schirmgitter-Strom.

Die Heizspannung wurde ab jetzt "inkrementell" am TST 280/1 so nachgestellt, daß der Strom stets unter ca. 100 mA blieb. Die einzelnen Schritte bei der Reduktion der Heizspannung sind daher im Diagramm nicht mehr markiert. Und die Kurven wirken "zappelig".

Was mit den Vielfach-Meßinstrumenten nicht registriert wurde, hier aber sehr deutlich sichtbar ist, ist der kurzzeitige Überschlag in der Röhre. Dabei geht dann allerdings der Strom auch weit über den, durch den statischen Maximal-Wert gegebenen Wert (200 mA) hinaus, weil die Eisen-Wasserstoff-Widerstände ihren Widerstand gar nicht so schnell erhöhen können, weil dieser sich ja mit der Temperatur ändert - und diese Änderung träge ist. Bei einer Glühlampe als Vorwiderstand existieren allerdings praktisch die gleichen Probleme in einem solchen Fall.

Offfensichtlich hatte der Überschlag keine negativen Folgen für die Röhre, wie aus dem Ausgangs-Kennlinien-Feld (oben) zu sehen ist.

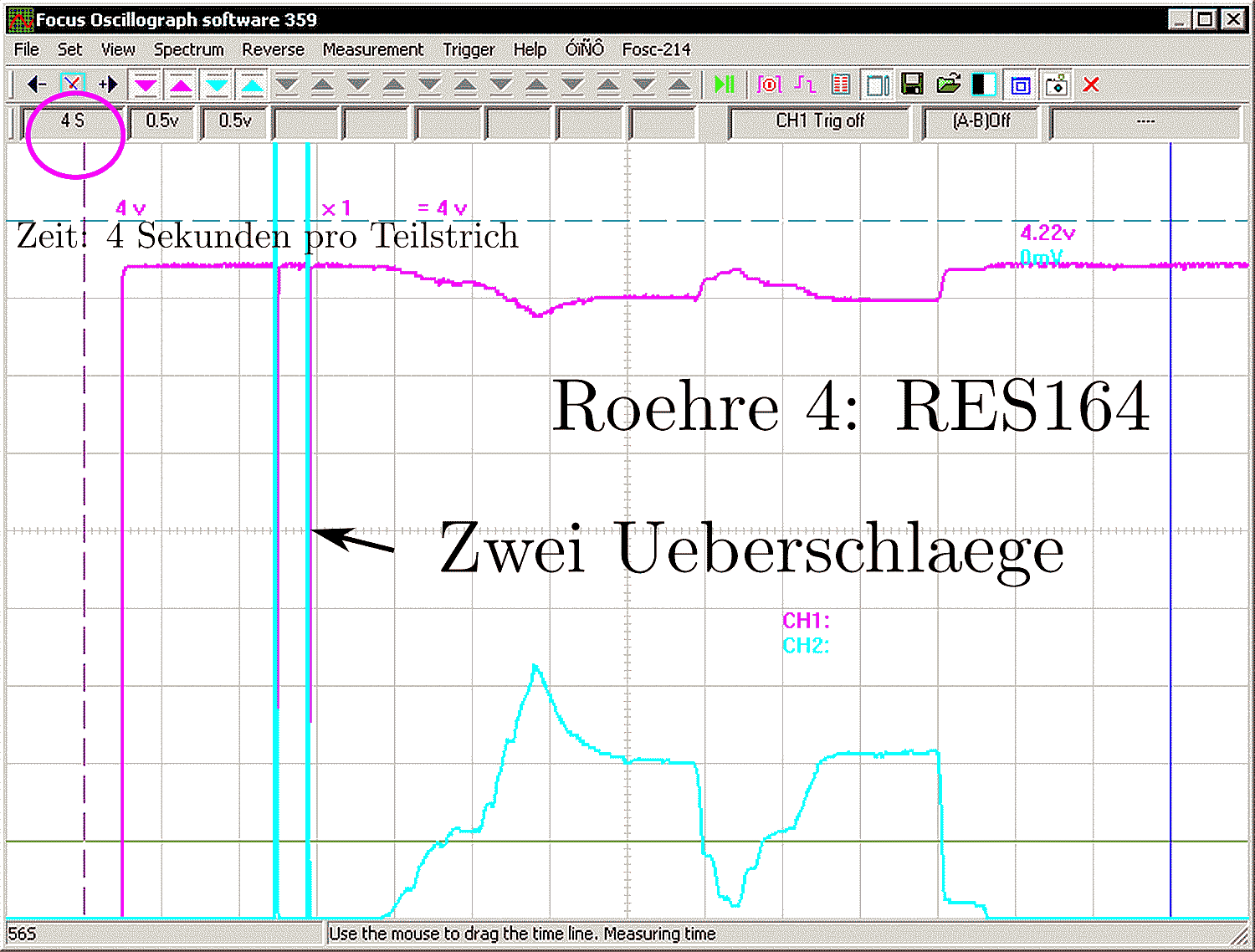

Regenerier-Versuch mit Röhre 4: RES164

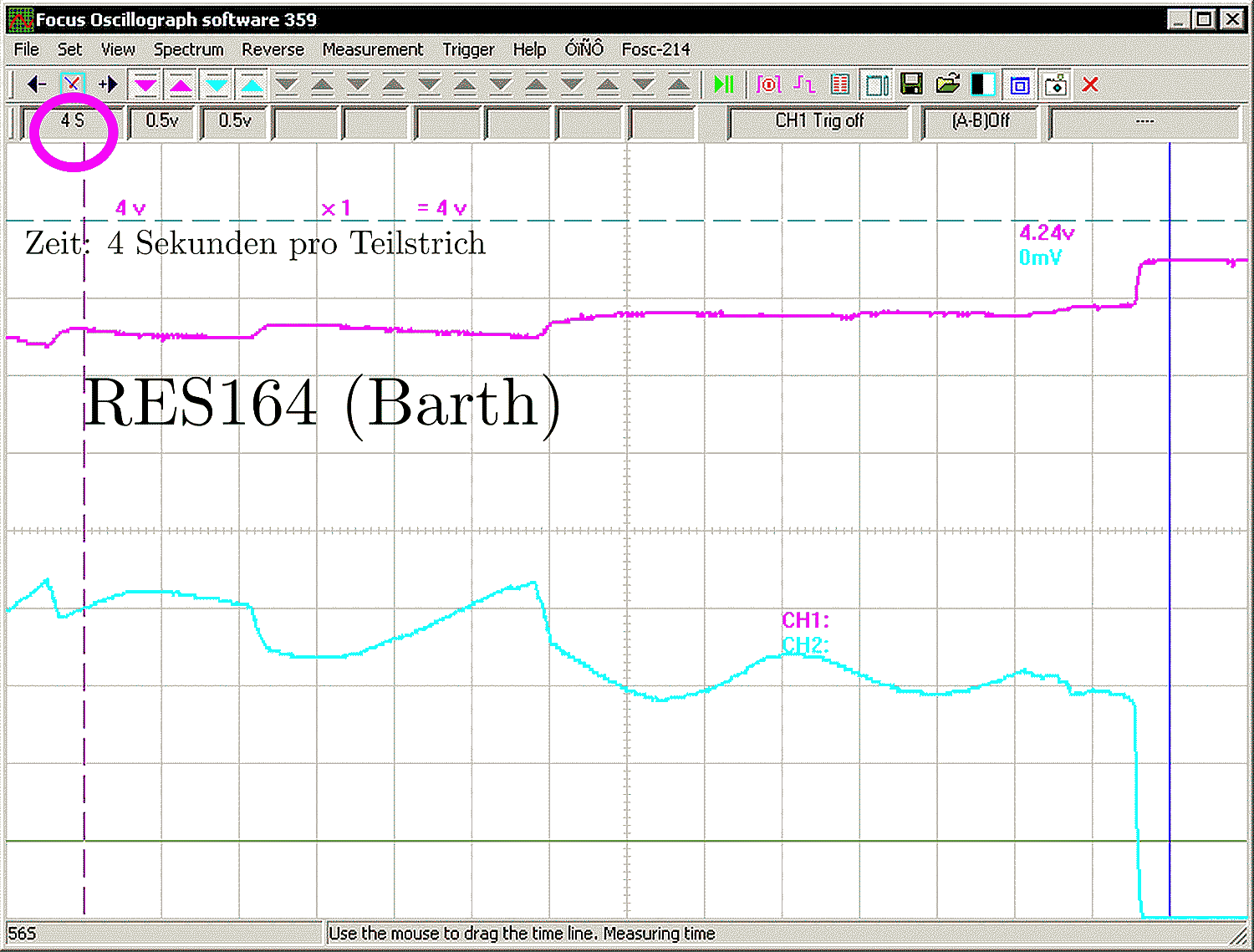

Inzwischen war klar, daß die Regenerierung insgesamt sehr schnell abläuft. Daher wurde der Zeitmaßstab auf 4 Sekunden pro Teilstrich erniedrigt.

Inzwischen war klar, daß die Regenerierung insgesamt sehr schnell abläuft. Daher wurde der Zeitmaßstab auf 4 Sekunden pro Teilstrich erniedrigt.

Wie zu sehen ist, ereigneten sich unmittelbar nach dem Hochheizen zwei Überschläge kurzzeitig hinter einander.

Das scheint die Röhre etwas "übel" genommen zu haben. Die Verläufe von Strom und Spannung zeigen keinen "vernünftigen" Verlauf.

Der Vorteil der Meßmethode mit diesem "Speicher-Scop" besteht ganz offensichtlich darin, daß gerade solchen schnellen Änderungen sichtbar werden, auf die ein analoges Multimeter kaum und ein digitales Multimeter überhaupt nicht (sichtbar) reagiert.

Wie den Ausgangs-Kennlinien der Röhre 4 (RES164) zu ersehen ist, ist sie nach der "Regenerierung" praktisch gerade mal noch so "gut" wie sie zuvor war.

Weitere regenerierte Röhren

Das Angebot, mir weitere Röhren zur Regeneration zu schicken, wurde von Dieter Barth und Andreas Peukert wahrgenommen.

RES164

Die RES164 wurde vor und nach der Regenerierung auf dem W16 geprüft: 6 mA (vor) / 9,5 mA (nach)

Sie hat sich damit um gut 50% verbessert.

Ausgangs-Kennlinien wurden nur nach der Regenerierung gemessen. (links)

Bei der Messung des Zeitverlaufes war (zunächst) die Zeit auf 4 Sec/Teilstrich eingestellt, was sich dann aber als zu schnell erwies.

Glücklicher Weise ließ sich die Meßkurve "retten", indem die Zeitablenkung ganz schnell auf 16 Sec/Teilstrich umgestellt wurde. Das ist ein weiteres "Feature" des Fosc-21. Aber man muß die Umstellung sehr schnell vornehmen, da das Bild mit dem jeweils eingestellten Zeit-Maßstab kontinuierlich von rechts nach links läuft und (anscheinend) durch nichts aufgehalten werden kann. Und, wie man durch den Vergleich der beiden Schirmbilder sieht, ist es bei der Einstellung 16 Sec/Teilstrich bereits ein weiteres Stück nach links gelaufen.

RE134

Die RE134 (mit schönem großen Telefunken-Stern) zeigte auf dem Funke "Radiomechanik" W16 folgende Werte:

10 mA (vor) / 18 mA (nach)

Sie hat sich also um 80% verbessert.

Auch hier gibt es nur Ausgangs-Kennlinien nach der Regenerierung.

Aufgrund der Erfahrung mit der RES164 kurz davor, ist nun die Zeit-Ablenkung zu 8 Sec/Teilstrich gewählt.

Beim Verlauf des Vegenerier-Vorgangs fallen mehrere (offensichtlich unkritische) Teil-Entladungen auf, die mit Pfeilen markiert sind.

Das "Ergebnis" der Regenerierung ist trotzdem gut geworden.

Der Vorteil der oszillographischen Registrierung ist, daß derartige schnelle "Ereignisse" erkennbar werden, die bei Multimetern, aufgrund deren Trägheit der Anzeige, total untergehen.

Röhren, die nicht regeneriert wurden

Da eine Regenerierung stets ein Risiko für die Röhre bedeutet, muß man sich genau überlegen, ob man ein Risiko eingehen möchte, falls die betreffende Röhre noch als (halbwegs) brauchbar auf einem Röhren-Tester gemessen werden kann. Deshalb wurden die beiden folgenden RES374 nicht regeneriert.

Test der Röhren im Radio

Der Test in einem Radio gibt eine (subjektive) Auskunft darüber, ob die Ergebnisse der Regenerierung bzw. die noch nicht regenerierten Röhren brauchbar sind.

Zunächst werden alle RES374 in einem Staßfurt Imperial 3W getestet.

- Ergebnis: Mit allen RES374 - die regenerierten, aber auch die nicht regenerierten - entwickelt das Gerät eine Lautstärke, die mehr als "Zimmer-Lautstärke" ist. Das ist also völlig ausreichend.

Die RES164 und die RE134 werden in einem Siemens 46W mit einem permanent-dynamischen Lautsprecher Luxor HL8 getestet.

- Ergebnis: Im Vergleich mit dem Test der RES374 entwickeln die RES164 weniger Lautstärke. Das kann aber auch damit zusammenhängen, daß jetzt ein völlig anderer Lautsprecher verwendet wurde.

Die RES164 (Röhre 2) ist praktisch so laut wie die im 46W vorhandene PP416. Die anderen RES164 (Röhre 4 & Röhre "Barth") sind etwas leiser, aber nur unwesentlich.

Die RE134 ist erstaunlich laut und kommt fast an die Lautstärke der PP416 heran.

Lautstärke-Tests sind immer eine rein subjektive Angelegenheit. Trotzdem kann man sagen, daß alle hier getesteten Lautsprecher-Röhren für den praktischen Betrieb eine genügende Lautstärke erzeugen.

- Die hier ausgeführten Regenerierungen beziehen sich nur auf direkt geheizte Röhren mit Aufdampf-Kathode.

- Für andere Arten von Kathoden können diese in der vorgestellten Art nicht angewendet werden.

Beispiel für die Nachformierung einer "Oxyd-Kathode"

Bei einem Beispiel für die Nachformierung einer EL12 ging die Prozedur z.B. über eine Zeit von mehreren Stunden.

Wie aus Fig. 236 zu sehen ist, erfordert jede Art von Kathode ihre spezielle Behandlung.

Ich darf mich bei Henning Oelkers für die Aufnahme der Röhren-Kennlinien mit dem μ-Tracer bedanken, sowie bei Dieter Barth und Andreas Peukert für die zur Verfügung-Stellung weiterer "Test-Kandidaten".

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

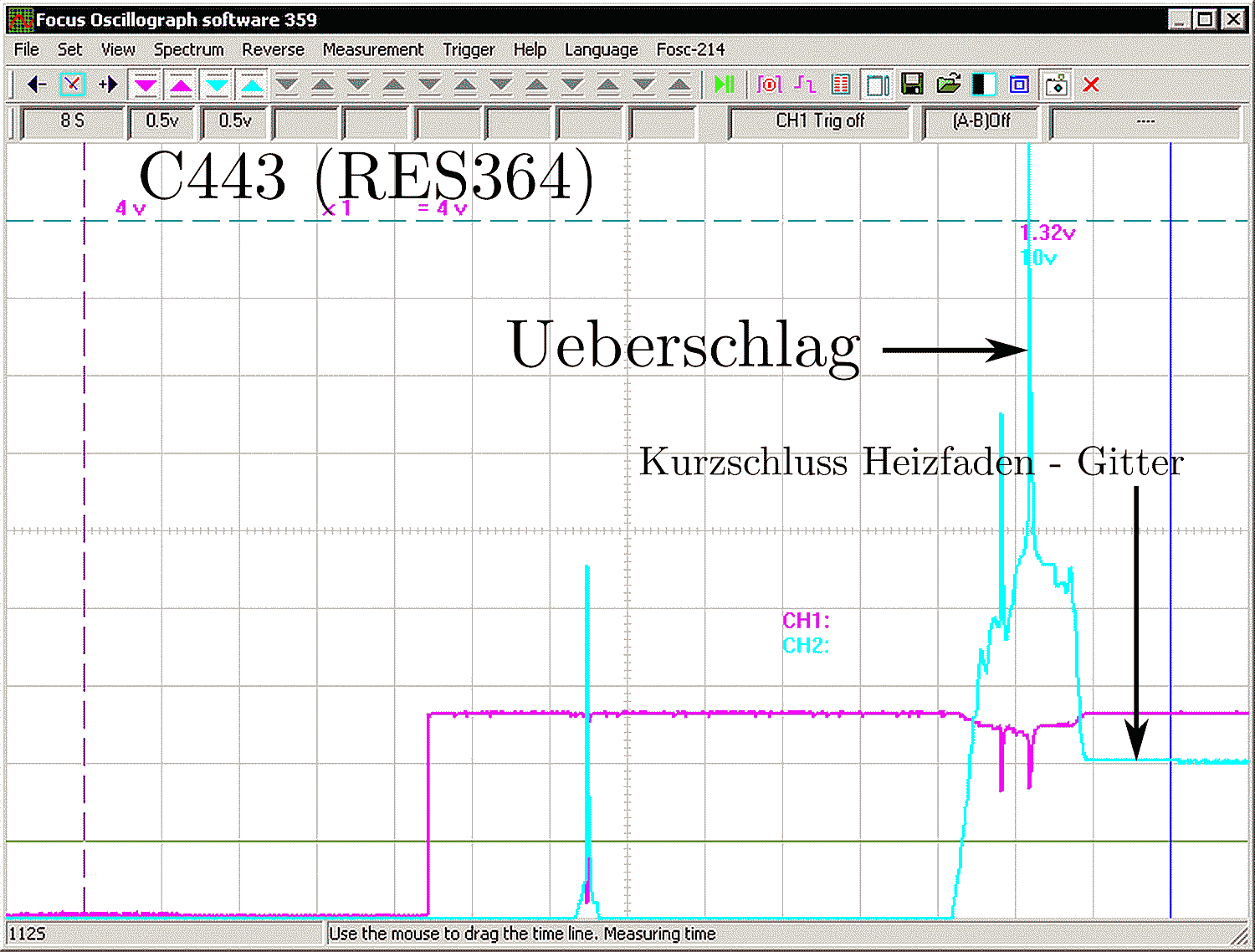

C443 (RES364) regenerieren fehlgeschlagen

Bereits bei der Regeneration der Röhre Nr. 4 (RES164) gab es 2 Überschläge, wie aus dem Diagramm zu sehen war.

Hier noch einmal dieses Diagramm aus dem vorhergehenden Post.

Das "Ergebnis" der Regeneration war dann auch nicht zufrieden stellend.

Unklar war die Ursache für diese Überschläge. Was war der Grund dafür? Was war in der Röhre passiert?

Das ist nun das Resultat des Regenerierversuchs einer C443. (Philips Miniwatt, Serie 268, 4V, 300V, IV)

Schon sofort nach dem (vorsichtigen) Hochheizen (Uf noch < 4V) erfolgten Überschläge.

Der Strom steigt anschließend nicht, sondern fällt. Die Reduktion der Heizspannung auf 0V führt nicht zum Verschwinden des Stromes. Vielmehr bleibt dieser auf 60mA "hängen". 60 mA ist der durch den Eisen-Wasserstoff-Widerstand begrenzte Strom am Steuergitter.

Folglich besteht nun ein Kurzschluß zwischen Heizfaden und dem Steuergitter! Also Röhre "gekillt"!

Wie kann ein solcher Kurzschluß entstehen?

Um das zu klären, wird zwischen (einem) Heizfadenanschluß und dem Steuergitter mit einem Digital-Ohmmeter der Widerstand gemessen. Tatsächlich: 0Ω!

Nun wird bei angeschlossenem Ohmmeter die Röhre "über Kopf" auf eine Filzmatte aufgestupst. Und siehe da, der Kurzschluß geht kurzfristig und nur z.T. weg. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht stabil, denn bei der geringsten Bewegung der Röhre ist der Kurzschluß wieder da. Also ist die Röhre nicht zu retten.

Daß der Heizfaden (einseitig) so dicht an den Gitterdrähten liegt, legt die Vermutung nahe, daß die Röhre im Laufe ihres "Lebens" einen "Schlag" abbekommen hat, wodurch sich das System entsprechend verbogen hat.

Leider ist die Verspiegelung so dicht, daß die Geometrie des Systems nicht erkennbar ist.

MfG DR

Ergänzung 08.02.20

Die Geometrie des Systems einer RES164 ist zunächst in dem Foto aus Post #1 zu erkennen.

Hier sieht man bereits,

- daß der vertikale Abstand des Gitters von den Heizfäden nicht sehr groß sein kann.

- daß die Heizfäden im Normalbetrieb horizontal verlaufen.

- daß die Heizfäden an sehr steifen Halterungen befestigt sind, also auch nicht durch Federn gespannt werden, wie das z.B. bei der AD1 der Fall ist, wobei da die Heizfäden vertikal verlaufen, was günstiger ist.

In der Makro-Aufnahme einer RES164 (Nachkrieg; Getter seitlich) ist das System nun ganz deutlich zu erkennen. Man sieht auch die Heizfäden.

Wenn nun bei einer RES164 oder RES374 oder RES364, die prinzipiell alle gleich aufgebaut sind, die Heizfäden infolge langer Betriebszeit etwas durchhängen, braucht es nicht mehr viel, bis sie schließlich das Gitter berühren. Das insbesondere dann, wenn beim Regenerieren die Heizspannung erhöht werden muß, damit die Emission so kräftig einsetzt, daß das Anodenblech zu glühen beginnt.

Vielleicht ist es eine Abhilfe, wenn die Röhre beim Regenerieren nicht vertikal steht, sondern horizontal so liegt, daß auch gelängte Fäden das Gitter nicht berühren können?

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.