Die Röhren im RADIOMANN, Teil 1

Die Röhren im RADIOMANN, Teil 1

Die Doppelgitterröhren, 1934 bis 1959

Die Röhre zum RADIOMANN musste getrennt vom Experimentierkasten bestellt werden. Kein Zweifel, ohne die Röhrenversuche wäre der RADIOMANN gar nicht vorstellbar! Man denkt, dass preispolitische Gründe eine Rolle für diesen Weg gespielt haben.

Die Raumladegitterröhren

Bei der Wahl der Röhrentypen hatte man aus Sicherheitsgründen auf niedrige Betriebsspannungen zu achten. Da war es naheliegend, die schon in den 20er Jahren serienmäßig hergestellten Doppelgitterröhren (Oberbegriff) zu benutzen. In der „Raumladeschaltung“, lässt sich für die Experimente ein ausreichend starker Anodenstrom -bei nur 10...15 Volt Versorgungsspannung- erzielen.

Zu diesem Zweck ist ein positiv vorgespanntes Gitter zwischen dem Heizfaden und dem eigentlichen Steuergitter angeordnet. Dieses „Raumladegitter“ (mit der Seitenschraube verbunden) hat natürlich eine große Anziehungskraft auf die negativen Elektronen um den Heizfaden. Diese stürmen daher auf das Raumladegitter ab, wobei ein Teil durch die groben Maschen schießt um dosiert –abhängig von der Spannung am nachfolgenden Steuergitter- von der ebenfalls positiven Anode aufgenommen zu werden. Ist jedoch das Steuergitter stark neg. vorgespannt, kehren die meisten Elektronen vor(!) dem Steuergitter um und werden vom positiven Raumladegitter aufgenommen. Der Raumladegitterstrom steigt darum an, während der Anodenstrom zurück geht. Man sagt: der Irg ist gegenläufig zum Ia, manchmal auch mit „fallender Kennlinie“ umschrieben.

DIE ZEIT VON 1934 BIS 1945

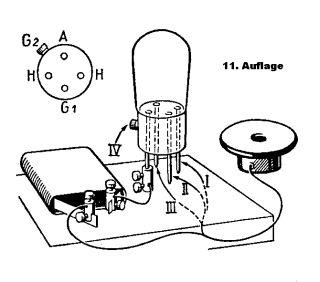

aus 1. Auflage, 1934

Wer die im vorliegenden Anleitungsbuch enthaltenen Röhren-Versuche

durchführen will, muß sich eine Doppelgitter-Röhre beschaffen; entweder

die Telefunken-Röhre RE 074D oder die Valvo-Röhre U 409D. Diese Röhren

können von nur Radiohandlungen oder von der Firma Radio-Kosmos, Abteilung

der Frankh'schen Verlagshandlung in Stuttgart zum Preise von je RM 9,--

bezogen werden.

Wie im Anleitungsheft auf Seite 4 geschrieben steht, schlägt Kosmos die Typen RE 074d oder die U 409D vor. Siehe oben. In den Röhrentabellen werden diese als „äquivalent“ bezeichnet, obwohl sich abweichende Daten messen lassen. Für die Röhrenversuche ist diese Tatsache jedoch von untergeordneter Rolle.

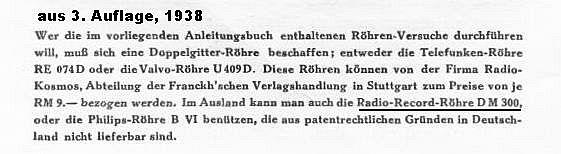

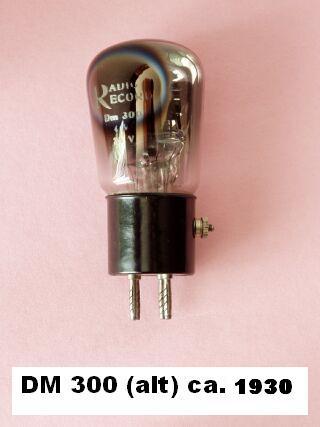

Patentrechtliche Gründe

Bis 1938 wird für Länder außerhalb Deutschlands auf die Verwendung der DM300 von Radio-Record hingewiesen. Diese schon seit 1927 im Handel befindliche Doppelgitterröhre konnte sowohl in der Raumlade-, als auch in der Schutzgitterschaltung (bei höheren Spannungen) betrieben werden. An der Seitenschraube war das katodennahe Gitter (g1) angeschlossen.

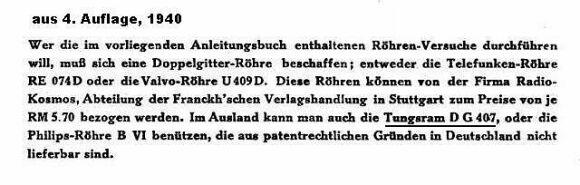

1940 (4. Auflage) wurde anstatt der DM300(alt) nun die Doppelgitterröhre DG407 von Tungsram vorgeschlagen! Gab es kriegsbedingte Lieferschwierigkeiten?

Ich habe (für's Foto) nur die Ausführung mit einem 5 pol. "französischen" Sockel. Es gab von diesem Röhrentyp auch die Normalausführung mit 4-Stift Europasockel und Seitenschraube. Die etwas kuriose Schrägstellung des Systems hat rein fertigungstechnische Gründe. Somit brauchte es keine Vergrößerung des Glaskolbens.

Philips B VI ?

Ganz anders ist die Situation mit der ebenfalls von Kosmos empfohlenen Philips B VI. Hier handelt es sich um eine Doppelgitterröhre aus der Anfangszeit des Rundfunks. Sie wurde ab 1923 hergestellt und später auch als „B 6“ angedeutet. Aus heutiger Sicht: viel zu schade für den RADIOMANN!

Während die bereits genannten Röhren alle einen 4 Volt Heizfaden (bei If ca. 0,08 Ampère) besitzen und daher mit einer 4,5 Volt Flachbatterie über einen einstellbaren Heizwiderstand verbunden sind, darf die B VI nur mit 1,6...1,8 Volt geheizt werden! Diese Röhre ist für den Betrieb aus einer(!) Akkumulatorzelle (2 Volt) gedacht. Es ist leicht einzusehen, dass eine versehentliche Überheizung mit 4,5 Volt, die sofortige Zerstörung dieser -schon damals- seltenen Röhre nach sich zieht! Auch wenn der Heizwiderstand (Abgriff in der Mitte) bei dem angegeben Heizstrom von ca. 0,15 A die Spannung auf den erforderlichen Wert reduziert, ein Fehlgriff ist ja leicht gemacht.

Eine weitere Kurzschlussgefahr geht von dem metallischen Sockel aus. Dieser ist mit dem Raumladegitter (Seitenschraube) verbunden und liegt daher auf +13,5 Volt !

Mein Endurteil: nicht empfehlenswert

DIE ZEIT NACH 1945

Ich kann im Moment nicht genau sagen, wie lange noch die alten Raumladegitterröhren verwendet wurden, aber irgendwann war der Vorrat erschöpft. Man erinnerte sich bei Kosmos wieder an die Firma Radio-Record (Radium, Tilburg-Niederlande) und ließ eine neue Serie Doppelgitterröhren für den RADIOMANN produzieren. Diese bekamen wieder die alte Typenbezeichnung DM 300 aufgedruckt.

Erinnerungen

1953 bekam ich zu Weihnachten den RADIOMANN mit einer DM 300 aus der erwähnten Neuproduktion geschenkt.

Januar 2000, also etwa 46 Jahre danach, habe ich mal zur Abwechselung (und aus Neugierde) mir die sorgfältig bewahrte DM 300 vorgenommen, um ihre Ia/Irg-Ug Kennlinie aufzunehmen. Als Referenz hatte ich die Kennlinien der RE 074d von Telefunken.

Die Überraschung war groß, als die Ergebnisse meiner Messungen ganz und gar nicht mit den Erwartungen überein kamen. Ich habe die DM 300 wie eine RE 074d angeschlossen, d.h. an den Anodenstift sowie an die Seitenschraube jeweils ein mA-Meter in den Stromkreis geschaltet. Der Gitterstift wurde mit einer variablen Spannungsquelle verbunden. Was sofort auffiel: der vermeintliche Raumladegitterstrom war nicht gegenläufig zum Anodenstrom, was normalerweise kennzeichnend für Raumladegitterröhren ist.

Eine späte Entdeckung

Zunächst dachte ich an einen Verschleiß bzw. Fehler meiner RADIOMANN-Röhre. Ich ging bisher immer davon aus, dass die RE 074d mit der DM 300 vergleichbar ist. Erst später kam mir die Erleuchtung: vielleicht sind die Gitteranschlüsse untereinander vertauscht ?

Mit einer Lupe und viel Licht konnte ich dann eindeutig erkennen: jawohl, das katodennahe 1. Gitter ist gar nicht an die Seitenschraube gelegt, sondern an den Gitterstift unten! Das wiederum bedeutet, dass das anodennahe 2. Gitter mit der Seitenschraube verbunden ist!

Diese Erkenntnis konnte ich mit dem Ohm-Meter (bei geheizter Röhre natürlich) bestätigen.

Ich war mir zu Anfang nicht darüber im Klaren, ob meine DM 300 (ich hatte ja nur diese) vielleicht eine Fehlproduktion war, dass also die Gitter unbeabsichtigt vertauscht wurden.

In verschiedenen Internet-Radiofora habe ich im Februar 2000 auf diesen Umstand hingewiesen und eine Umfrage gestartet, um weitere Besitzer dieser Röhre zu ermitteln. Mit Erfolg! Ein freundlicher Herr aus Magdeburg hat sogar zwei Stück DM 300. Diese stammen jedoch aus alter Fertigung (ca. 1929). Um es gleich vorweg zu sagen: beide Exemplare haben –im Gegensatz zu meiner- das katodennahe Gitter1 sehr wohl an der Seitenschraube angeschlossen, konform der RE 074d. Auch ein niederländischer Sammlerkollege hat eine ganz alte DM 300, ebenfalls mit dem Raumladegitter an der Seitenschraube!

... man gönnt sich ja sonst nichts!

Mit diesem Gedanken im Kopf habe ich mir eine neue, teure, sogar original verpackte DM 300 beschaffen können. Es war wie eine Sucht. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass meine RADIOMANN Röhre von 1953 „falsch“ war. Ein Stein fiel mir vom Herzen, denn auch die nagelneue DM 300 zeigte das gleiche Verhalten und die Gitter sind ebenfalls vertauscht!

Fazit

Bei der Neuauflage dieser Röhre hatte man also nicht die alte DM 300 kopiert, sondern eine gegenüber der RE 074d abweichende Doppelgitterröhre geschaffen!

Irgendwann (ein Datum kann ich nicht nennen. Wer mehr darüber weiß, möge sich bitte melden) hat die Fa. Radio-Record diese Umstellung durchgeführt, ohne die Typenbezeichnung anzupassen. Schande!

In allen Röhrenexperimenten ist die Seitenschraube mit dem Pluspol der Anodenbatterie verbunden. Wie dargelegt, das ist aber der Anschluss zum Schirmgitter. Aus diesem Grund werden die Empfangsschaltungen mit der DM 300 (neu) aus jener Zeit in der Schirm- (besser gesagt: Schutz-)gitter Audionschaltung betrieben, wie in den späteren Auflagen mit der EF 98!

Nun stellt sich die Frage:

„Welche Voraussetzungen muss eine Schirmgitterröhre(!) erfüllen, um bei nur 12 Volt Betriebsspannung noch einen nennenswerten Anodenstrom zu erzielen?“

Bekanntlich kann man schon mit dem Auge eine grobe Einschätzung der Eigenschaften einer Röhre machen, natürlich nur, wenn das System einigermaßen sichtbar ist!

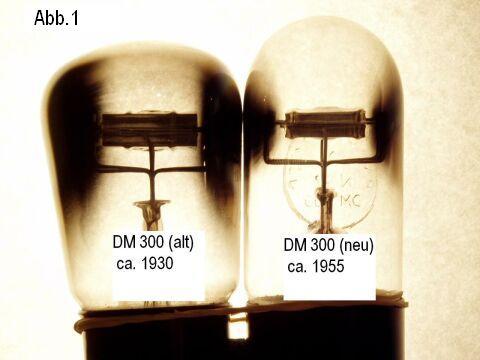

In untenstehender Abbildung habe ich eine Gegenlichtaufnahme von der alten und der neuen DM 300 von Radio-Record gemacht.

Deutlich zu erkennen ist die unterschiedliche Höhe des Anodenkastens!

Die Elektrodenabstände sind bei der rechten DM 300(N) geringer als bei der linken Ausführung. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine effektive Funktion bei niedrigen Spannungen!

Meine Messungen

Wenn man die Doppelgitterröhren in ihren elektrischen Werten vergleicht –gleiche Messbedingungen vorausgesetzt- springen die großen Unterschiede von „äquivalenten“ Typen ins Auge. Als Beispiel eine praxisnahe Einstellung (Raumladegitterschaltung)

Ua = 12 V, Ug1 = 12 V, Ug2 = 0 V

RE 074d U 409D DM 300 (N)

Ia 2,2 mA 1,3 mA 0,7 mA (!)

Ig1 1,5 mA 3,0 mA 8,0 mA (!)

Wie man sieht, nimmt das katodennahe 1. Gitter der DM 300 (neu) beinahe den gesamten Strom auf. Man hat m.E. dieses Gitter in ein reines Steuergitter verändert. Damit darf diese Röhre nicht mehr in der Raumladegitterschaltung betrieben werden, was letztendlich auch die Vertauschung der Anschlüsse begründet!

Und was sagt das Kosmos-Anleitungsheft dazu?

Mir stehen hiervon drei Ausgaben zur Verfügung. Eine von 1940, 1953 und von 1957, also noch aus der Zeit, wo Doppelgitterröhren ausgeliefert wurden.

Im Versuch 52 „Wir betrachten unsere Rundfunkröhre“ in der Ausgabe von 1940 (4. Auflage) wird das Raumladegitter an der Seitenschraube weder erwähnt, noch dargestellt. Das ist verwunderlich, weil zu der Zeit ausschließlich Raumladegitterröhren zum Experimentierkasten geliefert wurden.

Der Text im Heftchen von 1953 (8. Auflage) ist in Ordnung und trifft für die alten Doppelgitterröhren wie RE 074d, U 409D oder DG 407 zu. Dass man das Raumladegitter (namentlich genannt) an der Seitenschraube mit „A2“ bezeichnete, stört hier nicht weiter.

In dieser Zeit wurden aber auch Baukästen mit der DM 300 (neu) ausgeliefert! Korrekterweise hätte man für diesen abweichenden Röhrentyp ein entsprechend angepasstes Begleitheft herausgeben müssen. Ist das geschehen? Bei mir auf jeden Fall nicht! Übergangszeit?

Liest man kritisch den Text in der 1957er Ausgabe (11. Auflage), so wird die Sockelbelegung jetzt angepasst dargestellt. Die Röhre DM 300 (neu) wird aber im ganzen Heft nicht als solche erwähnt. Auch hat man das Wort „Raumladegitter“ wegfallen lassen, was wiederum auf den ausschließlichen Gebrauch dieser Röhre schließen lässt.

Nun kann man einwenden, ja da steht doch deutlich angegeben „G2 an der Seitenschraube“! Spätestens im Text zum Versuch 61 (siehe unten), in der selben Ausgabe, wird man wieder verunsichert. Dort lesen wir von „einem zweiten Gitter, das dicht um den Heizfaden gelagert ist, und an der Seitenschraube angeschlossen ist ... und nur diesem zweiten Gitter verdanken wir es, wenn wir mit nur drei Batterien auskommen“ Das trifft aber nur für das Raumladegitter der alten Doppelgitterröhren zu! Obendrein eine etwas unglückliche Wortwahl: „zweites Gitter“ womit ja nicht G2, sondern eigentlich G1 gemeint ist. Der Ausdruck „...zusätzliches Gitter, oder Hilfsgitter“ wäre besser gewesen.

Ein Schaltbild könnte alle Zweifel beseitigen!

Im Versuch 76 ist zwar ein Schaltbild zu finden, aber die genaue Belegung der röhreninternen Elektroden ist auch hier nicht zu erkennen.

Man erkennt, dass die Schaltung sowohl für die alten Raumladegitterröhren, als auch für die spätere Schirmgitter-Tetrode DM 300(neu) gültig ist. Daher lassen sich beinahe alle 4 Volt Doppelgitterröhren mit 4-Stift Europasockel und Seitenschraube verwenden!

Nebenbei: Dass die Rückkopplungsspule verkehrt gepolt und die Batterien im Jahre 1957 noch nicht normgerecht gezeichnet sind, sind nur kleine Schönheitsfehler.

Meine kritischen Anmerkungen über den RADIOMANN der 50er Jahre, wurden (zum größten Teil) in der Funkgeschichte Nr.139 (GFGF, 2001) veröffentlicht. Sicherlich haben tausende Radio-Liebhaber und (ex-) Besitzer dieses Experimentierkastens den Bericht gelesen. Eigentlich habe ich Reaktionen erwartet wie: „Alter Hut! Wurde bereits früher da und da beschrieben!“ Habe aber bis heute noch nichts in dieser Richtung vernommen.

Es scheint so, als hätte ich da per Zufall eine -ich nenne es mal mit etwas Stolz- „Entdeckung“ gemacht?!

Die Röhrentabellen

Wer nun glaubt, dass die einschlägigen Röhrentabellen zur Klärung beitragen würden, den muss ich leider enttäuschen. Sucht man nach Daten für die DM 300, wird meist auf die Philips A 441N hingewiesen. In den deutschen Tabellen findet man die DM 300 sowieso nicht, wohl aber die A 441N. Diese wird gleichgestellt mit der RE 074d. Ergo DM 300 = RE 074d. Dass das (grob) nur für die Uraltversion der DM 300 zutrifft, haben wir inzwischen erfahren.

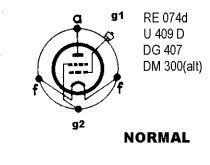

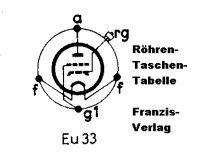

Weiteren Ärger besorgt uns die undeutliche Benennung der beiden Gitter. Das ist nicht nur im RADIOMANN zu finden, sondern in der gesamten radiotechnischen Literatur anzutreffen. In meinen Augen ist die konsequente Zählweise der Gitter die einzig richtige. Siehe untenstehende Abbildung links.

Im Klartext: es sollte vom Heizfaden (Katode) zur Anode durchnummeriert werden. So können auch Fachfremde sich jederzeit zurecht finden. Bei der schon erwähnten Raumladegitterschaltung erhält ja das G1 (Raumladegitter) eine positive, meist die volle Betriebsspannung. G2 hat dann die Funktion des Steuergitters. Aber genau hier drückt der Schuh, das geht vielen Radiotechnikern gegen die Hutschnur! Das wird wohl der Grund sein, dass öfters die umgekehrte Bezeichnung in Schaltungen mit Raumladegitterröhren zu finden ist. Auch in den Spalten der Röhrentabellen sieht das ungewohnt aus, muss eventuell in Fußnoten erläutert werden.

Im Januarheft 1949 der FUNKSCHAU hat kein Geringerer als FRITZ KUNZE auf diesen Wirrwarr in der Fachliteratur (zu recht) aufmerksam gemacht. Zusammengefasst schlägt er vor, die Gitternummerierung dem jeweiligen „Röhrencharakter“ anzupassen. Nach seiner Idee ist z.B. die RE 074d keine Tetrode, sondern eine Raumladegitter-Triode. Die Zählweise ist dann wie folgt: das erste Gitter (Raumladegitter) bekommt keine Nr. zugewiesen und wird nur mit „rg“ angedeutet. Es erhält dafür ein eigenes Symbol in Form eines umgekehrten Schirmgitter-Zeichens. Das zweite Gitter (Steuergitter) wird nun zu G1. Siehe die geänderte Darstellung Eu33 (mitte) in den späteren Röhren-Taschen-Tabellen des Franzis-Verlages.

Was ist was?

Natürlich kamen in der Zwischenzeit Reaktionen betreffend der noch in Sammlerhand befindlichen Röhren zum RADIOMANN. Dabei kristallisierte sich folgendes heraus:

Die meisten (alle?) RADIOMANN Baukästen nach 1945 mit der von Kosmos gelieferten DM 300, zeigen einen runden Stempel. Auffallend ist die Herstellungskodierung, mit jedes mal dem Buchstaben „N“ gefolgt durch zwei Ziffern. Die so gekennzeichneten Exemplare haben alle(!) die erwähnte Gittervertauschung.

Um einen deutlichen Unterschied zwischen den ganz alten und den neuen DM 300 zu machen, haben wir die letzteren einfach „DM 300(N)“ benannt. Das ist natürlich inoffiziell. Denn, wie man erkennt, die Typenbezeichnung ist und bleibt DM 300.

Ich habe den starken Eindruck, dass die Fa. Radio-Record, bei den rel. geringen Stückzahlen der Nachfertigung für Kosmos, aus Kostengründen keinerlei Information nach außen abgegeben hat.

Zum Abschluss: Ein Bild sagt mehr als hundert Worte!

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Alte DM300 und Garantie aus 1950

Hier noch eine alte DM300 um 1927 und der Garantieschein zur DM300 aus 1950.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.