HF Lautstärkeregelung von Hand im Zweikreiser

HF Lautstärkeregelung von Hand im Zweikreiser

Zweikreis-Radios (HF Stufe, Audion, NF Stufe) verwenden i.a. die Regelung der HF Stufe zur Lautstärkeregelung. In der HF Stufe wird dafür eine Regelröhre (z.B AF3 oder RENS1294) verwendet, deren Gitterspannung mit Hilfe eines Potentiometers geändert wird.

Die Steuerkennlinien früher Regelröhren sind meist linear dargestellt - im Unterschied zu späteren Regelröhren.

Einige typische Schaltungen dieser Art sollen hier besprochen werden, wobei speziell die Verhältnisse beim Mende "Weltklasse W" analysiert werden.

Beispiel AF3

In "Ratheiser, L.: Rundfunkröhren, Eigenschaften und Schaltungen, 3.A., UDV, 1938" wird eine solche Regelschaltung für die AF3 gezeigt.

Typisch für eine solche Regelung ist, daß das Regel-Potentiometer (hier 20 kΩ) in der Leitung zur Kathode liegt, während das Steuergitter über die HF Kreise Masse-Potential hat.

Typisch für eine solche Regelung ist, daß das Regel-Potentiometer (hier 20 kΩ) in der Leitung zur Kathode liegt, während das Steuergitter über die HF Kreise Masse-Potential hat.

Ferner ist typisch, daß der Spannungs-Teiler für das Schirmgitter von der Versorgungs-Spannung (+ 250V) zur Kathode geführt ist. Der Strom durch diesen Spannungs-Teiler erzeugt im Kathoden-Potentiometer einen (zusätzlichen) Spannungs-Fall. Das ist deshalb wichtig, weil bei zugeregelter (gesperrter) Röhre (praktisch) kein Kathoden-Strom mehr fließt. Wäre der Spannungsteiler nach Masse geführt, müßte der Wert des Potentiometers sehr sehr viel größer gewählt werden, um die Röhre komplett "herunter" zu regeln.

Typisch für die "älteren" Regel-Röhren ist weiterhin, daß die Schirmgitterspannung Ug2 deutlich niedriger als die Anodenspannung sein muß und daß Ug2 sich auch nicht sehr stark ändern soll, wenn die Regelung betätigt wird. Letzteres wird dadurch erreicht, daß der Querstrom durch den Spannungs-Teiler mit ca. 2 - 3 mA relativ hoch gewählt wird, so daß sich die regelungsbedingte Änderung des Schirmgitterstromes auf die Höhe der Schirmgitter-Spannung kaum auswirkt.

Beispiel RENS1294

In den TFK Datenblättern für die RENS1294 findet sich die Schaltung für die Lautstärke-Regelung mit Hilfe der HF Verstärkungs-Regelung.

Die RENS1294 ist die Vorläufer-Type der AF3. Hier wird die gleiche Art der Handregelung angewendet, auch wenn aufgrund der Eigenschaften der Röhre die Werte der Bauelemente etwas anders sind als bei der AF3.

Bei dem 20 kΩ Potentiometer ist folgendes zu beachten. Aus der Schaltung links könnte man schließen, daß der Schleifer so weit verdreht werden könnte, bis der resultierende Widerstand zu 0 Ω geworden ist. Das ist jedoch sicherlich nicht möglich, weil der Drehwinkel mechanisch begrenzt wird. Es bleibt dann noch ein kurzes Stück Schleifbahn übrig, was den (minimalen) Kathodenwiderstand für die Röhre bildet. Im Bild rechts ist zu sehen, daß bei maximale Position rechts (R) des Schleifers eine minimale Gitter-Vorspannung von -2V übrig bleiben soll.

Ein Potentiometer, das bei völliger Drehung nach rechts einen Kathoden-Widerstand "übrig" läßt, erspart in der Schaltung einen extra Kathodenwiderstand, was zur Verbilligung beiträgt.

Die HF Stufe im Mende "Weltklasse W"

Der Mende "Weltklasse W" hat ebenfalls eine regelbare HF Stufe mit einer RENS1294. Jedoch wird hier - im Unterschied zu den oben gezeigten Beispielen - das Regler-Poti nicht mehr oder weniger kurz geschlossen, sondern es wird eine Spannung zur Steuerung der Regel-Röhre abgegriffen. Das erscheint zunächst komplizierter zu sein.

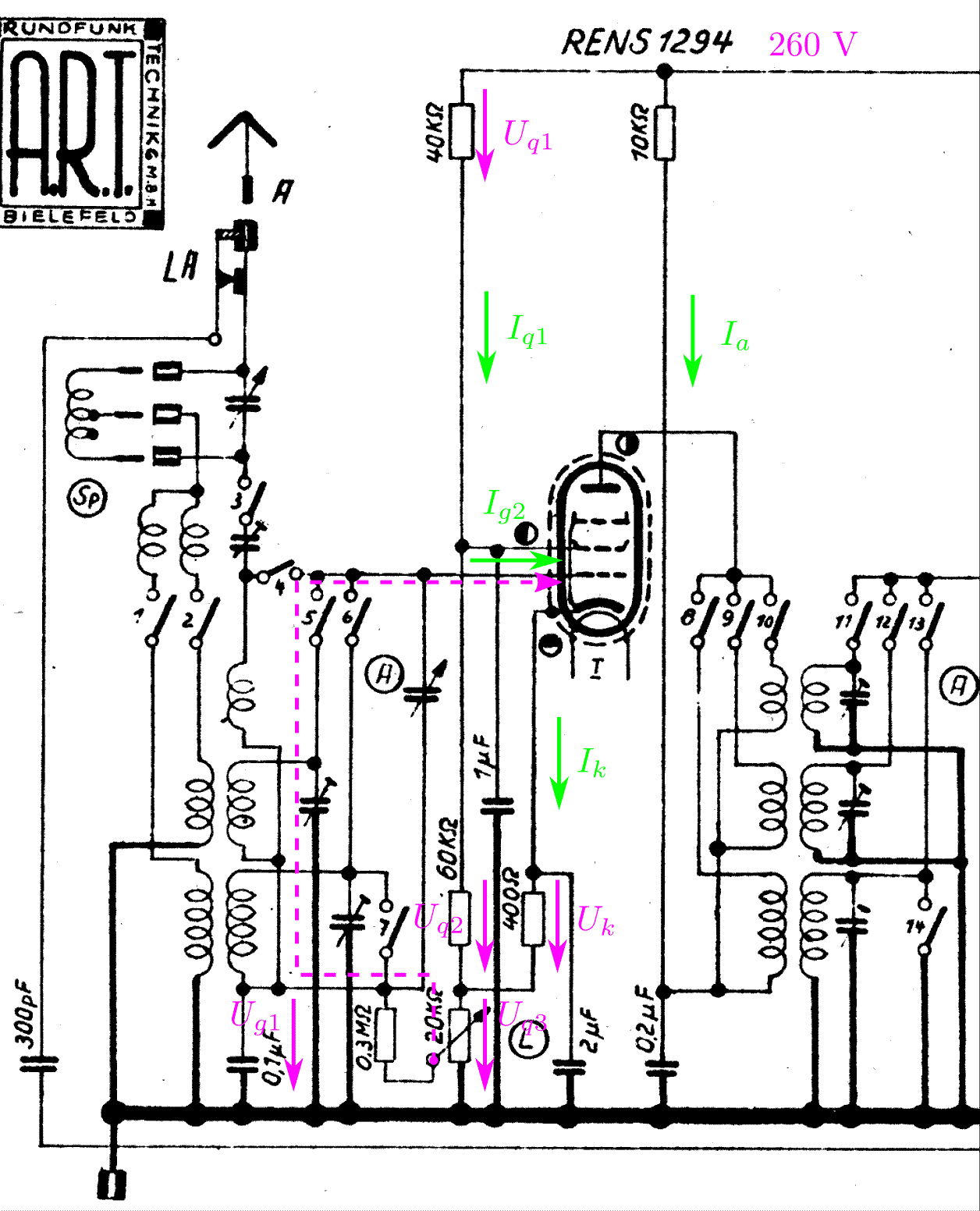

Es ist das hier ein Schaltungsausschnitt, das die regelbare HF Stufe mit der RENS1294 zeigt.

Es ist das hier ein Schaltungsausschnitt, das die regelbare HF Stufe mit der RENS1294 zeigt.

Im Schaltbild eingetragen sind Spannungen (magenta) und Ströme (grün), die zur Analyse der Schaltung benötigt werden.

Mit (L) ist das 20 kΩ Potentiometer zur Regelung der Lautstärke bezeichnet. Im Unterschied zu den beiden entsprechenden Potentiometern der obigen Schaltungen, ist bei diesem die (mechanische) Endstellung gleichzeitig der Widerstandswert 0 Ω. Daher ist in der Schaltung einzusätzlicher Kathoden-Widerstand von 400 Ω erforderlich, an dem dann die Spannung Uk abfällt.

Vom Schleifer des Potentiometers (L) gibt es einen Gleichstrompfad (magenta gestrichelt) zum Steuergitter der RENS1294. Da kein Gitterstrom fließt, erfolgt auch kein Spannungs-Fall am 300 kΩ Widerstand, der am Schleifer angeschlossen ist.

Die Analyse der Schaltung erfolgt für 2 Extremwerte der Schleiferstellung: Schleifer ganz unten & Schleifer ganz oben.

Schleifer ganz unten (minimale Verstärkung)

Aufgrund des Querstromes durch das Potentiometer (L) entsteht ein so großer Spannungsfall, daß die Röhre praktisch komplett gesperrt ist. Folglich wird Ia = 0, Ig2 = 0 und damit auch Ik = 0 und Uk = 0. Es braucht somit nur der "unbelastete" Spannungsteiler für das Schirmgitter, bestehend aus 40 kΩ + 60 kΩ + 20 kΩ (L) berücksichtigt zu werden. Da die Röhre gesperrt ist, fließt durch alle 3 Widerstände der Querstrom Iq1. Die Berechnung muß aber nicht auf die Kommastelle "genau" sein, da die Größe der Anodenspannung mit 260 V nur geschätzt ist, sie kann genau so gut 240 V betragen.

- Iq1 = 260V / 120 kΩ = 2,17 mA; wenn die Versorgungsspannung bei 240 V liegt, ist Iq1 = 2 mA

- Damit folgt für die Spannung am Poti (L): Uq3 = 2,17 mA * 20 kΩ = 43,3 V (→ 40 V)

- Das ist aber auch die Spannung direkt an der Kathode, wegen Uk = 0

- Die Gitterspannung ist (bezogen auf Masse) Ug1 = 0, weil der Schleifer ganz unten auf "Masse" steht, jedoch bezogen auf die Kathode ist die Gitterspannung Ug1-k = - 43,3 V (→ -40 V). Die Röhre ist also (praktisch) gesperrt.

- Die Schirmgitterspannung ist (bezogen auf Masse) Ug2 = Uq2 + Uq3 = 2,17 mA*80 kΩ = 173 V (→ 160 V).

- Da aber die Kathode auf 43,3 V liegt, ist die Schirmgitterspannung darauf bezogen, also direkt an der Röhre 173 V - 43,3 V = 129,7 V (→ 120 V).

- Die Anodenspannung ist 260 V, da kein Anodenstrom fließt. Direkt an der Röhre, also zwischen Anode und Kathode bleiben noch 260 V - 43,3 V = 216,7 V (→ 200 V).

Schleifer ganz oben (maximale Verstärkung)

Dieser Fall bedeutet, daß die Röhre ihre maximale Verstärkung hat. Es gelten nun die im Schaltbild (durch die Symbole: teilgefüllte Kreise) vermerkten Werte für Spannungen und Strom. Man liest aus dem ART Schaltbild:

- Anode: Ua = 200 V / Ia = 3 mA

- Schirmgitter: Ug2 = 170V / Ig2 =1 mA

- Kathode: Ik = 4 mA

Mit diesen Werten kann man weiter rechnen. Man erhält nun (näherungsweise):

- Spannung Uk am 400 Ω Widerstand: Uk = Rk * Ik = 400 Ω * 4 mA = 1,6 V

- Spannung an der Anode (gegen Masse): Ua = 240 V - 3 mA*10 kΩ = 210 V

- Querstrom Iq1 = 2 mA spaltet sich auf in Ig2 = 1 mA und folglich Iq2 = 1mA

- Damit wird Uq2 = 60 kΩ*Iq2 = 60 V

- Da Uq1 = 40 kΩ*2 mA = 80 V beträgt und Uq2 = 60 V, bleibt für Uq3 = 240 V - 140V = 100 V übrig.

- Somit liegt die Kathode jetzt auf 100 V! (Diese Spannung ist im originalen Mende-Schaltbild vermerkt!)

- An der Röhre direkt ist die Anodenspannung also 100 V und die Schirmgitterspannung 70 V. Für eine Eingangs-Stufe ist das allerdings ausreichend, weil die HF Signale sehr klein sind.

"Normalerweise" erwartet man, daß bei einer so hoch liegenden Kathode auch der Heizkreis Potential mäßig entsprechend angehoben wird. Beim Mende "Weltklasse W" ist das jedoch nicht der Fall - und bei einigen anderen Mendes aus dieser Zeit auch nicht. Laut Schaltbild werden die HF Vorstufe und das Audion aus einer gemeinsamen Heizwicklung versorgt. Und die liegt über einen "Entbrummer" auf Masse.

Die Folge davon ist, daß die RENS1294 der HF Vorstufe eine Heizfaden-Kathoden-Spannung von 100V haben kann. In den Datenblättern zur RENS1294 gibt es praktisch keine Angaben zur diesbezüglichen Spannungs-Festigkeit. In der späteren Röhrentabelle von Schwandt (14. A., 1994) sind (vorsichtshalber ?) hierfür 50 V angegeben. Allerdings gibt es für die - bis auf den Heizfaden - bau- und datengleiche RENS1894 von Telefunken in einem Datenblatt vom 31.08.1931 folgende Angaben:

- VF/S = 100 V; RF/S = 20 kΩ

Die Übereinstimmung der wesentlichen Eigenschaften von RENS1294 und RENS1894 dürfte den damaligen Entwicklern bekannt gewesen sein.

Mein Dank geht an Hans Knoll für die Unterstützung mit Informationen.

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.