L-C Meter im Eigenbau

L-C Meter im Eigenbau

LC Messgerät als Eigenbauprojekt

Hallo allerseits,Ich möchte euch mein selbst gebautes LC Meter vorstellen, dass mir bei meinen Basteleien und Radio-Reparaturen schon sehr wertvolle Dienste geleistet hat und ich deshalb auf keinem Fall mehr missen möchte.

Beim Ausschlachten von Platinen fallen immer wieder mal Kondensatoren und Spulen an, die ich aber vor einer neuerlichen Verwendung gerne überprüfen möchte. Oft kann man aber, peziell bei sehr kleinen Keramikkondensatoren die Beschriftung nicht einwandfrei lesen bzw. gibt es ja die unterschiedlichsten Beschriftungsvarianten bis hin zum Fabcode wie bei den Widerständen, nur weiss man nicht immer von welcher Seite man beim Ablesen beginnen sollte.

Viele Digitale Multimeter besitzen zwar einen eigenen Meßbereich für Kondensatoren, doch kann man in der Regel erst Kondensatoren ab einer Größe von 1uF messen. Will man dann auch noch Induktivitäten messen, werden solche "Multimeter" sehr teuer.

Da ich als "Amateurfunkbastler" sehr oft mit recht kleinen Keramikkondensatoren im pF Bereich zu tun habe, musste etwas anderes gefunden werden.

Hier meine Lösung:

Es handelt sich dabei um ein digital anzeigendes L-C Messgerät mit einem sehr günstigen Kosten - Nutzen Faktor. Ohne Gehäuse belaufen sich die Bauteile auf ca. 10,- bis max. 20,- Euro, je nachdem wo man einkauft.

Die teuersten Bauteile sind das LCD - Display (1x16 Zeichen genügt) und der Mikrocontroller PIC16F84.

Günstige Displays gibt es aber zum Beispiel bei: www.neuhold-elektronik.at (1,95 Euro). Die anderen Bauteile dürften bei einem Bastler wohl in der Krabbelkiste zu finden sein. Der Messbereich erstreckt sich von 0,1pF bis 1,0uF für Kondesatoren und von 0,1nH bis 100mH für Spulen. Die Genauigkeit liegt im Bereich von +/-1%, was mich für die Einfachheit dieses Gerätchens immer wieder wundert. Die gesamte Bauanleitung ist im Internet frei verfügbar und auch das Programm für den Controller kann man kostenlos downloaden. Inzwischen existieren bereits mehrer Softwareversionen und auch verschiedene Layouts zum Ätzen der Platine, die übrigens nicht größer als das LCD - Display selbst ist.

Hier nun ein Foto von "meiner" Version (Gehäuse aus 2mm Alu - Schraubstock zum Biegen genügt)

Kurz zum Messprinzip:

Das Messprinzip ist ebenso einfach wie genial. Einem freilaufender Oszillator wird während der Kalibrierphase, beim Einschalten des Gerätes, ein bekannter, genauer Kondensator parallelgeschaltet. Die auftretende Frequenzänderung wird von einem Mikroprozessor ausgewertet, dann die Schwingkreisbauteile ausgerechnet und dann die Anzeige auf Null gestellt. Wird nun eine unbekannte Induktivität oder Kapazität eingebracht, so berechnet der Mikroprozessor aufgrund der Frequenzänderung die unbekannte Größe.

Das Gerät wurde schon viele Male ohne Probleme nachgebaut und bereitet seinen neuen Besitzern steht's große Freude.

Falls jemand keine Möglichkeit hat PIC's zu brennen, dann helfe ich natürlich gerne aus, ich habe noch einige Contoller in der Bastelkiste.

Hier noch die Internetadressen: www.janson-soft.de/lcmeter/lcmeter.htm

Bei PI4ZLB gibt es einen sehr schönen Leiterplattenentwurf mit Schalt - u. Bestückungsplan

www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/LC-meter.html

So, und nun noch viel Freunde beim Basteln wünscht Fleischanderl Hermann.

PS: Als Anhang noch zwei Bilder (Das LC Meter bei der "Arbeit")

.....hab noch vergessen zu erwähnen, auch mein Nachbau bezieht sich, wie die meisten Varianten auch, auf die Schaltung von Phil (VK3BHR)

Vielen Dank auch an die Herrn Höll und Nussbaum für die Infos. Die verbesserte Variante interessiert mich sehr, da wir in unserer Ortsgruppe (Amateurfunk) mehrere solche Geräte aufbauen wollen. Ich beziehe den "Funkamateur" im ABO und kenne deshalb auch das von Herr Nussbaum beschrieben LC-Meter. Für all jene, die sich nicht gerne mit Bautteilbeschaffung aufhalten wollen, ist es sicher die bessere Lösung, wenn auch natürlich mindestens doppelt so teuer.

Gruß

Fleischanderl

- LC_Meter_3 (195 KB)

- LC_Meter_5 (175 KB)

- LC_Meter_Schaltplan (31 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LC-Meter nach VK3BHR

Es gibt von Phil jetzt eine verbesserte Variante "Digital LC Meter Version 2" die nur noch mit einem IC 16F628 auskommt und zudem über die Möglichkeit verfügt, per Software kalibriert zu werden.

Schaltplan, Leiterplattenlayout und Software unter ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html

MfG Lutz, DK3WI

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

L/C Meter

Unter www.funkamateur.de gibt es bei Onlineshop einen Bausatz inklusive Gehäuse

.jpg)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Als Modul für 40 Euro

bei ebay gibts das Gerät als Fertigmodul für knapp 40 Euro plus Porto. Als Bausatz kostet es noch weniger.

Man suche unter "Digital Messgerät LC Meter"

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Kein Ersatz - aber ...

Hallo liebe Radiofreunde .

Ein Digitalmultimeter mit C - und L - Messung , wenn auch nicht so empfindlich , dafür aber bis 200 μF ( Elkos ) und L = 20 H muss nicht teuer sein . Zu finden bei www.elv.de unter JT-168 oder Best. Nr. 68-639-88 für 39,95 € .

MfG Gert Buckendahl

Anlagen:

- JT-168 (55 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LC-Meter- Bausatz

Ich habe mir den in Post 4 erwähnten Bausatz schicken lassen. Der Bausatz mit allen elektrischen und mechanischen Teilen kostet 28 Euro, ein passendes Gehäuse (mit Batteriefach) 6 Euro. Die Bauanleitung ist übersichtlich und gut beschrieben. Das fertige Gerät funktioniert wirklich hervorragend. Besonders kleine Induktivitäts- und Kapazitätswerte sind mit den üblichen DMM kaum oder nur ungenau zu messen. Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach.

Das Messgerät kann mit automatischer Abschaltung oder auch mit einem Schalter versehen werden. Eingeschaltet wird mit dem Reset-Taster. Zwischen den Buchsen habe ich eine 8-polige Steckerleiste montiert (nicht im Bausatz).

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Schönes Fertiggerät

Hallo miteinander,

ein sehr schönes, kleines, leichtes und exakt arbeitendes

Gerät gibt es von LUTRON ELECTRONIC, es heißt LCR - 9063.

Unter diesem Namen läßt es sich auch leicht finden.

Hier die Kurzbeschreibung:

http://www.pedak.nl/Lutron/pdf/LCR-9063.pdf

Das kleine Gerät ist sehr sparsam, ein 9V Block reicht

bei mir nun schon drei Jahre bei fast täglicher Benutzung.

Sehr schön ist auch die große Anzeige.

Es kostet knapp 40,- Euro. Es kann sogar direkt beim Hersteller

http://www.pedak.nl bestellt werden.

Beste Grüße

T.Krüger

- Ansicht (22 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Die eierlegende Wollmilchsau

Die konsequente Weiterführung der Gedankenkette führte bei mir zu folgendem Ergebnis:

Nun bin ich wahrlich kein Meister der Mechanik, aber hier zählt mehr die Praxis denn die Schönheit. Sehr gefallen hat mir die Idee vom Kollegen Heigl mit der Steckerleiste. Das ist sehr praktisch und wurde auch gleich integriert.

Danke an alle Ideen-Spender!

Gruß ringsum,

Bernd

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

? L-C Meter im Eigenbau

Hallo,

in der Anleitung von Herrn Fleischanderl (Post 1) ist als Anzeige ein 16 x 1 Display vorgesehen.

Ich habe eine größere Anzahl von 7-Segment Anzeigebausteinen. Kann man das 16 x 1 Display mit den 7 Segment Bausteinen nachbilden?

Wenn das geht, wie wären dann die Anschlüsse zu verdrahten, um den Anschluß an den Mikrocontroller PIC16F84.zu gewährleisten?

Gruß Manfred Kohl

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Umbau auf LED nicht sinnvoll..

Hallo Herr Kohl,

was Sie möchten kommt einem Neubau gleich. Während sich LCD selber um die Ansteuerung intern

kümmern müsen LEDs von "außen" mittels Treibern angesteuert werden, sind diese sparsam

im Strom durch die LEDs geht es auch ohne.

Noch schlimmer wird die Dekodierung, sowas machen diese LCDs auch selbst. Dafür gibt es zwar

prinzipiell vorbereitete Code-Schnipsel in Netz, das muß aber dann noch angepaßt werden.

Es macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn diese Displays zu ersetzten, kosten doch schöne

farbliche Teile gerade mal 2€ bei polnischen Anbietern im deutschen Ebay.

Beste Grüße

T.Krüger

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

? Danke

Hallo Herr Krüger,

danke für Ihre Hinweise.

Ich hatte schon kein gutes Gefühl bei meiner Idee. Und nachdem ich etwas nach dem Display gegoogelt habe, weiß ich nun, daß es keine vernünftige Alternative gibt.

Ich hatte an den Verfasser eine Mail wegen des PIC-Brennens geschickt, aber leider bislang keine Antwort erhalten. Ich habe davon Null-Ahnung.

Könnten Sie mir da ggf. behilflich werden?

Viele Grüße

Manfred Kohl

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

anderer Ansatz

Hallo Herr Kohl,

ich kann Sie da leider nicht unterstützen, ich mag pers. diese PIC

Dinger garnicht, ich mache alles mit ATMEGAs.

Aber ich verstehe Ihr Anliegen auch nicht so ganz.

Das vorgestellte Gerät besitzt in meinen Augen einen viel zu kleinen

Messumfang, damit kommt man nicht weit.

Sehen Sie sich doch meinen Beitrag vom 12.Feb.08 an, das ist ein guter

kleiner Helfer in der Werkstatt.

Dazu empfehle ich unbedingt ein ganz anderes Gerät, einen ESR Tester.

Der wesentliche Messwert ESR ist das entscheidende Kriterium für einen

Elko, alle anderen Werte sind toleranzbehaftet und m.M.n unerheblich.

Ob ein Elko 5 oder 7µF oder auch 12 statt der aufgedruckten 10µF hat

ist völlig egal solange der ESR im guten Bereich liegt.

Hier ist ein sehr guter Bausatz der diesen wichtigen Wert messen kann.

Suchen Sie bitte bei ELV nach ESR1 und diesem Bausatz.

(Link direkt dazu funktioniert kleider nicht.)

Nach ein paar Messungen damit (sogar in der Schaltung) hat man sehr schnell

den Bogen raus und kann das betreffende Bauteil ordentlich beurteilen.

Diese beiden Geräte sind bei mir z.B. immer eingeschalten, ohne geht es

nur halb so gut.

Beste Grüße

T.Krüger

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Sie haben mich überzeugt.

Hallo Herr Krüger,

ganz zuerst eine Feststellung: Wir hätten uns unsere Infos "fast" zurufen können :-), denn meine PLZ ist die 02977.

Ich werde wahrlich doch keinen Eigenbau machen. Das Angebot von Fertiggeräten ist bei moderaten Preisen wirklich überzeugend.

Wegen des ESR1 schaue ich mich nachher gleich um. Danke für die Info.

Freundliche Grüße

Manfred Kohl

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

noch mehr Empfehlungen...

Hallo miteinander, hallo Herr Kohl,

in diesem Zusammenhang weil wir gerade bei den sogenannten Komponententestern sind

noch ein Hinweis.

Wer auch ab und an an modernen Geräten repariert steht schnell vor dem Problem irgendwelche

Bauteile garnicht benennen zu können, sei es ein verbranntes Bauteil, eines ohne Aufdruck,

eine Fantasiebezeichnung vom Hersteller oder was ganz altes von RCA oder Motorola etc.

Es gibt bei Reicheltz.B. eine Serie von kleinen effektiven Helferlein aus der ATLAS Serie.

Alle vier (DCA55, LCR40, CRC01-1, RJC08) kosten zwar zusammen fast 300€, aber dann bleibt fast

keine Frage offen. Sie arbeiten ganz effektiv mit 12V Batterien MN21/23A und das über Jahre.

Angeschlossen an das Bauteil liefern sie innerhalb von Sekunden alle relevanten Messwerte

und Anschlussbelegungen und schalten sich dann wieder aus.

In meinen Augen was ganz feines, klein, sparsam, robust und auch wichtig: Updatefähig wenn es

technische Änderunegn geben sollte.

Wer sich eine kleine Werkstatt einrichtet sollte daran denken.

Beste Grüße

T.Krüger

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Immer nochmal überlegen, was man eigentlich misst...

Guten Tag

Ich greife dieses Thema noch einmal auf, da ich bei Versuchen einige einfache Erkenntnisse gewonnen habe, die zumindest für mich nützlich waren.

Um mir die Bestimmung von Induktivitäten zu erleichtern, habe ich mir für wenig Geld eins dieser LC-meter im Internet gekauft, die mittels Mikroprozessor aus der Resonanzfrequenz die Induktivität errechnen, und die mit exorbitanten Genauigkeitsangaben angepriesen werden.

Das Messprinzip ist ja auf den ersten Blick bestechend einfach und mathematisch exakt. Beim Ausprobieren bin ich dann aber wieder einmal an die alte Weisheit aus der Lehrwerkstatt erinnert worden: „Wer misst, misst Mist“.

Mein Gerät hat einen Messbereich für kleine L, der mit einem kleinen Referenzkondensator arbeitet und einen Messbereich für grosse L, der mit einem grösseren Referenzkondensator arbeitet.

Als ich nun eine Induktivität einmal mit dem kleinen und einmal mit dem grossen Messbereich gemessen habe, bekam ich als Ergebnis einmal ca 5,6mH und einmal 3,2mH.

Was war denn jetzt richtig? Hatte das Gerät einen Fehler?

Nach einigem Grübeln denke ich, dass der Grund in der im Folgenden dargestellten Überlegung liegt. Aber vielleicht gibt es auch Aspekte, die ich nicht bedacht habe, und daher stelle das hier mal zur Diskussion.

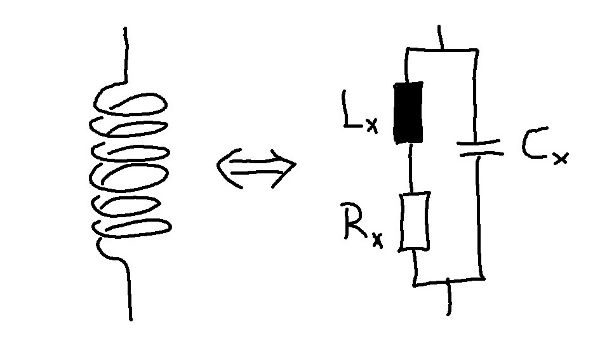

Jede Induktivität - nennen wir sie einmal L - besitzt auch eine parasitäre Wicklungskapazität. Das kann man näherungsweise modellieren durch eine ideale Induktivität Lx in Parallelschaltung mit einer Wicklungskapazität Cx.

.jpg)

Die mikroprozessorbasierten LC-meter schalten nun parallel zum Prüfling L eine bekannte Referenzkapazität Cref und messen die Resonanzfrequenz dieses Schwingkreises. Daraus berechnen sie dann L im Prinzip aus der Formel

Nun kann man sich L als resultierende Induktivität der Parallelschaltung von Lx und Cx denken.

Der Wert ergibt sich dann aus der Parallelschaltung der Blindwiderstände:

und daraus dann durch Vergleich:

An dieser Gleichung sieht man aber sofort, dass die vom Mikroprozessor berechnete Induktivität L frequenzabhängig ist.

Bei einem meiner Prüflinge handelte es sich um eine ca 4cm lange Luftspule mit einem Innendurchmesser von ca 6cm und ca 3 Lagen.

Mein Gerät sagte mir, dass es im kleinen L-Messbereich die Resonanzfrequenz f1 bei 66,76kHz festgestellt hat und damit auf L1=5,6mH gekommen ist.

Im grossen L-Messbereich wurde eine Resonanzfrequenz von f2=8,88kHz festgestellt und daraus ein L2=3,2mH berechnet.

Wir haben also zur Bestimmung von Lx und Cx die beiden Formeln:

Und daraus ergibt sich nach ein paar Umformungen :

Mit den gemessenen Werten erhält man:

Lx = 0,56*L1 = 3,17mH

und

Cx = 950pF

Cx liegt hier in derselben Grössenordnung wie die Referenzkapazität (1000pF) des kleinen Messbereichs in dem LC-meter Jetzt versteht man auch, warum die Altvorderen Korbspulen gewickelt haben!).

Der von dem Gerät zwar präzise berechnete und sozusagen schwarz auf weiss ausgegebene Wert von 5,6mH ist daher eigentlich sinnlos. Jedenfalls ist er kein sinnvoller Wert für die Selbstinduktivität der Spule sondern lediglich – nach Multiplikation mit ω1 – der Wert der Reaktanz der Parallelschaltung von Cx und Lx bei der Frequenz 66,76kHz.

Im Messbereich für grosse Induktivitäten kommt das Ergebnis dem Wert für Lx deutlich näher, weil die Referenzkapazität des Gerätes in diesem Bereich gross gegenüber Cx ist.

Daraus ergibt sich vielleicht auch gleich ein Verbesserungsvorschlag für das Programm in diesen LC-metern:

Man führe immer zwei Messungen mit leicht unterschiedlichen Referenzkapazitäten durch. Aus den Messwerten L1, L2, f1 und f2 lassen sich dann nach den o.a. Formeln Lx und Cx bestimmen.

Mit freundlichen Grüssen an alle Elektrotechnikinteressierten.

Adalbert Gebhart

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Korbspulen

Hallo Herr Gebhart,

sehr schöne Erklärung für alle die in die Materie nicht so vertieft sind.

Nicht vergessen sollte man, dass mit Spulen geringer Eigenkapazität (Korbspulen) ein wesentlich höherer Frequenzbereich abgedeckt werden kann.

Beispiel:

Spule mit geringer Eigenkapazität :

Anfangskapazität incl. Spule 50pF, Endkapazität 500pF, Ce/Ca=1/10 somit der Frequenzbereich 1/3,16

Spule mit hoher Eigenkapazität:

Anfangskapazität 100pF, Endkapazität 550pF, Ce/Ca=1/5,5, Frequenzbereich nur mehr 1/2,35

Umgelegt etwa auf den Mittelwellenbereich:

Im ersten Fall 500kHz bis 1580kHz, im zweiten Fall nur mehr 500kHz bis 1175kHz. Der gesamte Mittelwellenbereich könnte mit einer Spule hoher Eigenkapazität nicht abgedeckt werden.

Mit besten Grüßen

D. Grötzer

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Das LC-Meter Projekt II

Als ich noch nicht Mitglied im RMorg war habe ich ein Projekt "Das LC-Meter Projekt II " realisiert.

Per Google im Internet zu finden. Einen Link nach extern möchte ich vermeiden. Die Variante ist, dass man keine Kalibriertaste hat. Per Software wird jede 2. Messung der zu messende Bauteil weggeschaltet und so per Mathematik resetted. Man kann so sofort mit der Messung beginnen. Es gibt keine Drifterscheinungen, die doch sonst einige pF ausmachen können.

Es gibt auch keinen bekannten Vergleichskondensator, da dieser ja nicht besser ist als der eingebaute Styroflex. Seit Jahren in Anwendung. Die Genauigkeit ist beschrieben.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Genauigkeit der LC-Meter

@Hr. Gebhart

So viel mir bekannt ist haben die LC-Meter mit dem PIC 16F84 FLT-Mathematik angewendet, wo man dann auf 1/100 pF "genaue" Resultate am Display sah. Im Thread sogar 1,009 nF. Da hat sogar die Drahtlänge des Bauteils noch Einfluss auf's Resultat.

Mein Ding hat FIXKOMMA Arithmetik und der Oszillator ist so gestaltet, dass man innerhalb von 16 Bit Zählerstand bleibt. Torzeit 0,1 sec. Genaueres im Bericht, siehe auch mein Profil. Mein Gerät zeigt zwar auch Zahlen nach der 3. Stelle, die aber mehr oder weniger Fantasie sind.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Jetzt sprechen Sie aber genau den Punkt an...

Lieber Herr Drabek

Ich habe mir Ihren LC-Messer angesehen.

Ich finde das Messprinzip genial einfach und ihre automatische Kalibrierung sehr raffiniert.

Jetzt sprechen Sie aber genau das Problem an, das ich mit meinem Beitrag adressieren wollte: Die Illusion mathematisch genauer Ergebnisse bei L-Messungen nach dieser Methode. Man müsste die Methode vielleicht modifizieren.

Was will man denn eigentlich messen?

Man hat einerseits eine reale Spule, und man hat andererseits ein Ersatzschaltbild (=ein mathematisches Modell) dieser Spule, das in dem betrachteten Betriebsbereich das reale Verhalten der Spule einigermassen richtig wiedergibt.

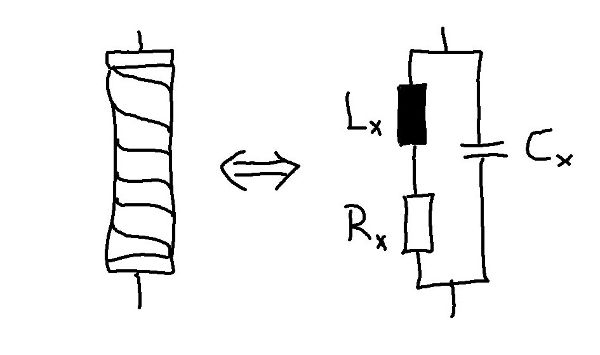

Ein solches mathematisches Modell der realen Spule ist das Folgende:

Durch Messung will man doch nun den Modellparameter Lx (und natürlich auch Rx und Cx) bestimmen, damit man mit diesen Parametern dann weiter rechnen kann.

Wenn man die Messung aber nach der beschriebenen Methode macht, liefert einem das Gerät einen Zahlenwert, den es als „L“ deklariert, der aber mehr oder weniger stark abweicht von dem Wert Lx, den man eigentlich messen will.

Die Abweichung kann, wie in meinen Beitrag angeführt, leicht bei 40% liegen, und man erkennt nicht, ob die Abweichung 40% oder 1% beträgt.

Es macht daher möglicherweise keinen Sinn, mit diesem gemessenen Wert weiter zu rechnen und z.B. eine Schaltung auszulegen, weil es zu falschen Ergebnissen führen würde.

So bin ich übrigens auf diese Problematik gestossen: Ich hatte die Induktivität zu 5,6mH gemessen. Dann habe ich die Spule in einem anderen Schwingkreis verwendet und stellte verwundert fest, dass die Resonanzfrequenz so gar nicht mit dem berechneten Wert übereinstimmte.

Leider kann man einer Induktivität von aussen auch nicht immer ansehen, ob die Wicklungskapazität bei der Betriebsfrequenz vernachlässigbar ist oder nicht, und ich kenne auch keine einfache Methode, sie separat zu bestimmen.

Daher wäre es m.E. besser, man würde die L-Messung von dem Mikroprozessor automatisch für zwei verschiedene Resonanzfrequenzen durchführen lassen, und daraus dann Lx und Cx berechnen (Rx hat man ja sowieso). Die Formeln dazu stehen im vorigen Beitrag.

Dasselbe Problem tritt im Prinzip natürlich auch bei realen Widerständen und realen Kondensatoren auf, allerdings sind da die Verhältnisse meist einfacher zu überblicken:

Reale Komponente Ersatzschaltbild

Bei Kondensatoren ergibt sich aus Material und Geometrie, dass Rx sehr gross und Lx sehr klein ist, so dass man sie bis zu sehr hohen Frequenzen (oder hohen Spannungen) vernachlässigen kann.

Bei Widerständen sagt einem die Geometrie, dass Cx klein ist. Die Induktivität ist es dagegen nicht immer. Diese lässt sich aber aus einer einfachen Wechselstrommessung (bei Kenntnis des Gleichstrom-Rx) berechnen. Ausserdem kann hier die Messung des primär interessierenden Rx – da sie mit Gleichstrom durchgeführt wird – von Lx oder Cx nicht verfälscht werden.

Bei Induktivitäten ist das leider nicht so schön einfach.

Daher ist bei Induktivitätsmessungen waches Nachdenken geboten.

Ein mit dieser Methode gemessener L-Messwert muss nicht richtig sein,

nur weil er mathematisch genau angezeigt wird.

Freundliche Grüsse

Adalbert Gebhart

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Eigenkapazität von Spulen bestimmen

ZITAT: Leider kann man einer Induktivität von aussen auch nicht immer ansehen, ob die Wicklungskapazität bei der Betriebsfrequenz vernachlässigbar ist oder nicht, und ich kenne auch keine einfache Methode, sie separat zu bestimmen.

Hallo die Runde.

Das RMorg. mit seinen Fachleuten, kennt aber doch Methoden, das Eigen-C von Spulen zu ermitteln. Hier .

Knoll

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Also doch Messungen bei zwei Resonanzfrequenzen

Danke für den Link, Herr Knoll.

Zwei Messungen bei zwei verschiedenen Resonanzfrequenzen sind also der richtige Weg

Dann lag ich ja richtig.

Meine obige Formel für Cx lässt sich auch überführen in die Formel von Konrad Birkner für Cx.

Jetzt bin ich beruhigt.

Grüsse

A.Gebhart

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Anregungen aus dem RMorg

Schon beim DDS-Heimsenderlein gehen ja einige Verbesserungen bzw. Spezifikationserweiterungen auf Anregungen der Mitglieder zurück.

So auch für verbesserte L-Messungsprinzipien. So wie Dieter und viele Andere schreiben , dass es mit der Eigenkapazität von Spulen u.a. im MW-Bereich bei kleinen Drehkowerten knapp werden kann, weist auf die speziellen Probleme bei L-Messungsanordnungen hin.

Ich hoffe, muss erst nachsehen, einen freien Pin zu finden um ein weiteres Relais anbringen zu können um z.B. zu den insgesamt 1020 pF Referenzkondensator in meinem LC-Meter um etwa 100 pF für eine 2. Messung zu erweitern und dann den L-Wert und Eigenkapazität auszugeben.

Weiss jemand wie das LARU von R&S gemessen hat?

Wenn s.o. möglich, bildet sich vielleicht eine Entwicklergemeinschft wie bei DDS.

Nachtrag: Der freie Pin wäre verfügbar, die Prüfung der SW wird länger dauern.

Bei der Nullungsmessung wird angenommen, die Drift beträgt einige pF, dass Cref konstant bleibt. Nun, einige pF bei Cref = 1000 pF bedeutet eine zusätzliche Ungenauigkeit im niedrigen %o Bereich. Diese Frequenzänderung kann aber auch verursacht werden durch Lref, Printmaterial, IC-Drift, etc., sein. Das war und wird weiter vernachlässigt.

Anbei noch die Basis für die Programmänderungen, das Vektordiagramm. Ohm'sche Verluste vernachlässigt, da die Berechnung ausufern würde. Aber ab Dämpfungen von ca. 5% wird die Abweichung akzeptabel sein. Werde das ggfs. mit LTSpice simulieren.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Messprinzip

Hr. Krüger ihr Beitrag #7

wissen sie über die angewandten Methoden Bescheid?

Wenn sie gerne mit ATmega arbeiten würden sie ev. die verbesserte L-Messmethode in C programmieren. Meine .asm, reichlich kommentiert, ist ja veröffentlicht. Bin ja auch Atmel Fan.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LCR - 9063

Wenn Sie wollen Herr Drabek können Sie alle Unterlagen zum LCR-9063 und meine eigenen Untersuchungen zu diesem Gerät gern per Mail bekommen. Der Schaltplan ist zwar nicht gut lesbar, man erkennt aber alle wichtigen Bestandteile. Ich stelle mal was für Sie zusammen.

Ich arbeite zwar gern mit den ATMEGAS ala Arduino u.s.w., würde aber meine bescheidenen Kenntnisse in C und deren Ergebnisse ungern der Öffentlichkeit präsentieren, erfahrene Programmierer wären sicher nicht begeistert von meinem Code.

Beste Grüße, T.Krüger

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LCR-9063 C

Hallo Herr Krüger

ihre angesprochen Bedenken betreffs Ihrer Software möchte ich nicht unbedingt teilen. Natürlich ist es immer der Fall, dass irgend eine Person irgend etwas besser macht, als man es selber tun kann. Aber geht es beim Selbstbau nicht viel mehr um die Freude am eigenen Tun, am Lernen um sich damit weiter zu entwickeln?

Ich selber habe die Zusammenarbeit mit anderen RM Mitgliedern schätzen gelernt und durfte mir aus den Ratschlägen viel mitnehmen und möchte in der Zwischenzeit diese erhaltene Unterstützung nicht mehr missen. Für mich macht es mehr Spass mit anderen zusammen Dinge zu diskutieren, weil eben 2 oder mehr Köpfe immer besser sind.

Dies vielleicht als kleine Anregung im gewinnenden Sinn des RM (und für mich).

herzliche Grüsse

Pius

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Unterlagen LC Meter

S.g. Herr Krüger

Gerne nehme ich ihr Angebot an.Adresse siehe Profil.

Vielen Dank.

LG Rudi

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Peaktech 3730

Hallo,

für Alle, die ein L-C Meter benötigen und nicht unbedingt selbst bauen wollen, möchte ich auf ein Fertiggerät hinweisen. Es handelt sich um das Messinstrument Peaktech 3730. Ich habe damit selbst gute Erfahrungen gemacht. Das Gerät wurde von Reichelt für € 43,30 bezogen. Es wird auch von Conrad und Bürklin angeboten Damit liegen die Beschaffungskosten kaum über den Selbstbaukosten. Mit dem Gerät können Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände gemessen werden. Auch orientierende Prüfungen von Dioden und Transistoren sollen möglich sein, was ich allerdings nicht nicht verwendet habe. Eine deutsche (und englische) Bedienungsanleitung ist verfügbar.

Fotos und Spezifikation sind nachfolgend einsehbar.

Anlagen:

- Peaktech 3730 - 1 (143 KB)

- Peaktech 3730 - 2 (145 KB)

- Peaktech 3730 - Spezifikation (158 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LC-Meßgerät im Eigenbau

Hallo,

ich hatte nach dem Artikel von Hermann Fleischhanderl das Gerät nachgebaut und mit seiner Hilfe auch zum Laufen gebracht.

Nun lese ich, daß diese Geräte Kapazitäten bis 1 µF messen sollen.

Mein Gerät mißt recht genau Kapazitäten bis 50 nF. Bei höheren Werten gibt es nur Fehlmessungen.

Woran könnte der eingeschränkte Meßbereich liegen?

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Schwingt der Oszillator noch?

Bitte nach dem Comparator mit dem Osci nachschauen bis zu welcher Frequenz er noch arbeitet.

Größere Elcos im Umkreis LM311 könnten helfen.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LC-Meter im Eigenbau

Einen Osci habe ich leider nicht.

Aber die Bauteile rund um den LM311, speziell die Kondensatoren werde ich checken.

Danke für den Tip.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

LM311

Ich kann nur empfehlen einen alten analogen Osci zu erwerben.

Sie haben dann ein zusätzliches Sinnesorgan.

Zwischen den Versorgungspins des Komparators ganz kurz ein Entkopplungskond. VORHANDEN? DIESER Oszillator ist etwas handempfindlich. Also Vorsicht.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Eigenkapazität der Induktivität ermitteln

Im Beitrag 22 sind die Strukturen gezeichnet.

Wie schon im Beitrag #4 zu lesen ist die Pauli Methode gut geeignet. Will man dagegen die Schaltung von gängigen LC-Metern mit dem LM311 Oszillator benützen, so wird es etwas umfangreicher.

Man will also Lx und die Eigenkapazität Cx ermitteln. So wie mit der Paulimethode werden 2 Messungen mit 2 Referenzkondensatoren durchgeführt. Z.B mit 1000 pF und eine 2. Messung der Oszillatorfrequenz mit 1200 pF. Mit der fo Messung zur Kalibrierung also 3 Messungen je L-Wert.

Es ergeben sich 2 Messwerte für 2 Unbekannte, was ja ausreichend ist. Im Gegensatz zur Paulimethode existiert auch ein Lref in der Schaltung, was die Ableitung für Lx und Cx und damit die Berechnungsformeln umfangreich werden lässt, aber erledigt ist. In Assembler, den ich beherrsche, ist die Berechnung nicht mehr angebracht und eine Hochsprache vorzuziehen. Vorerst tritt eine schöpferische Pause ein.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Ascel LC-Meter

Hat einer der Kollegen dieses Gerät in Anwendung? Anfrage zu Spulen Eigenkapazität läuft. Es hat zumindest, wie mein Gerät keine Kalibriertaste. Kostet ~40 Euro.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Messprobleme

S.g. Herr Kohl

Bei grossen C Werten beginnt der LM311 zusätzlich mit parasitären Frequenzen zu schwingen.

Versuchen sie parallel einen 1000 pF Styro möglichst knapp am Gerät zu schalten. Mein Gerät misst dann noch 700 nF richtig. Na ja 1nF muss man theoretisch abziehen.

Ascel kann übrigens Eigenkapazitäten von Spulen nicht messen, lt. Email.

LG RD

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.