1 MHz AM Modulator Teil 2

1 MHz AM Modulator Teil 2

Nach den zahlreichen mehr oder weniger sachlichen Kommentaren zu der einfachen Schaltung , nun einiges Bildmaterial, welches vielleicht Klarheit in die Funktionalität bringt. Die Schaltung ist übrigens nicht neu, falls man im Internet unter "Simple AM-Modulator" googelt, erhält man mehrere Resultate. Bezüglich des NF-Trafos sollte man das Übersetzungsverhältnis nach dem Pegel der NF-Modulationsquelle ausrichten. Es funktioniert auch ein 1:1oder 1:5 Trafo.

Als Ergänzung habe ich noch eine Schaltung mit einem Transistor anstatt des Trafos erprobt, das Resultat war ebenfalls positiv, das modulierte HF-Signal konnte bis zu 5m Entferung klar und deutlich von einem AM-Empfänger empfangen werden.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Modulator

Da mich die Sache neugierig machte, beschloss ich eigene Tests anzustellen.

Zunächst ging ich von der Schaltung in CQDL 8-2011 aus. Es sind 5 Versuche mit unterschiedlichen Bedingungen betreffs Trafo und Speisung.

Es wurde jeweils mit 1kHz moduliert und zwar einmal voll und einmal mit 60%.

Ein Ferritstab mit MW-Spule wurde mit 100pF in Serienresonanz gebracht (Verschieben des Stabes in der Spule). Das Maximum wird ohne Modulation eingestellt auf maximale Stromaufnahme am Gleichspannungseingang. Die Bilder zeigen jeweils die volle Modulation und dann 60%.

Schaltung

1.Versuch

Trafo 1:2 (4,6 : 30 Ohm); Speisung mit 6 V, am Oszillator noch 5,5 V; Imax 17,5 mA;

HF 38 Veff; zur vollen Durchmodulation werden 3 Veff bei 1 KHz benötigt.

2.Versuch

Trafo 1:10 (4,6 : 340 Ohm); Speisung mit 6 V, am Oszillator noch 3,5 V; Imax 7,5 mA;

HF 20 Veff; zur vollen Durchmodulation werden 1,8 Veff bei 1 KHz benötigt.

3.Versuch

Trafo 1:10 (4,6 : 340 Ohm); Speisung mit 10 V, am Oszillator noch 5 V; Imax 15 mA;

HF 38 Veff; zur vollen Durchmodulation werden 3 Veff bei 1 KHz benötigt.

4.Versuch

Nur Induktivität am Ausgang (keine Resonanz)

Schaltung

Speisespannung 5 V, Eingangsstrom 50 mA; ohne Modulation, keine galvanische Trennung am Ausgang.

Links der Verlauf der Ausgangsspannung.

Rechts die magnetisch ausgekoppelte Spannung, also das vom Ferritstab abgegebene magnetische Feld. Die Auskopplung erfolgte mit einer Drahtschleife (~ H-Sonde).

5.Versuch

Das gleiche noch einmal, aber mit galvanischer Trennung durch einen Keramikkondensator 10 nF direkt zwischen Ausgang und Spule.

Dadurch sinkt der Eingangsstrom auf 8 mA.

Dass ein angekoppelter Resonanzkreis hieraus eine Sinusschwingung herausfiltert, ist trivial. Das ist nämlich genau die Aufgabe eines jeden Abstimmkreises.

Dass aber hier bereits erheblich mehr an Oberwellen abgestrahlt wird, liegt auf der Hand.

Deshalb sollte die Filterung bereits am Oszillatorausgang erfolgen, was die Abstrahlung von Oberwellen weitgehend verhindert. Ausserdem ist die Ausgangsleistung bei Resonanz erheblich höher.

Fazit:

Auch wenn die Modulationskennlinie nicht ganz linear verläuft kann man voll ausmodulieren ohne vorzeitiges Clipping. Siehe Anlage (gemessen wurde am Serienresonanzkreis. daher die Überhöhung. Die HF-Spannung direkt am Oszillatorausgang beträgt nur wenige Volt!). Es muss aber eine gewisse NF-Leistung eingebracht werden, um über den niederohmigen Trafo den zusätzlichen Speisestrom zu liefern.

Betreffs Pfeifstörungen:

Hier bin ich der Meinung, dass empfindliche Geräte, die in der Lage sind MW-Fernempfang zu bieten, keinen Modulator benötigen.

Einfache Geräte, etwa vom VE abwärts zu Detektoren, lassen sich durch so schwache Feldstärken kaum stören. Dadurch spielt m.E. die Abweichung vom 9 kHz-Raster kaum eine Rolle.

- Kennlinie (30 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHZ-Quarzoszillator

Hallo Herr Nussbaum,

auch ich hatte mich seinerzeit mit dem Aufbau eines solchen Quarzoszillators beschäftigt. Ich benutzte zur Modulation einen Tontrafo von Reichelt im Verhältnis 1:10. zunächst freut man sich ja, dass der Schwingquarz eine "glatte Frequenz" von 1MHZ= 1000 khz besitzt. Sehr schön ist, dass sich solch ein Gerät sehr unkompliziert montieren läßt. Es gibt keine Frequenzverwerfung - auch dies habe ich als positiv empfunden. Ich hatte als Tonquelle einen für Kopfhörer geeigneten CD-Player verwendet. Leider ist es seit der in Kraft getretenen Wellenkonferenz (seit 1978) so, dass das Mittelwellenband von 531 KHZ aufwärts im 9 KHZ-Sprung belegt wird. Somit hat unser 1000 khz-Quarz gar keinen runden Wert. Man mogelt sich also gewissermassen zwischen die Senderfrequenzen. Daher leidet zumindest in den Abenstunden die Wiedergabe unseres kleinen Sendes an unangenehmen Pfeifstörungen. Nun läßt sich ja der Quarzoszillator nur bis zu einem gewissen Grad modulieren, dann wird der Ton unangenehm verzerrt. Da im MW-Band die regulären Sender wesentlich höher ausmoduliert werden, hatte das bei mir den Effekt, dass die Wiedergabe meines kleinen Senders im Differenzpfeifen unterging. Oder man mußte das Radio eben wesentlich lauter stellen. Nun wurde die Wiedergabe etwas lauter, leider auch das Pfeifen. Komisch, mir fiel ein, dass ich mich als Stammhörer vom RIAS-Berlin 1 = 990 KHZ von dem bis 1978 fast ständig vorhandenen Störsendergeräusch aus Burg (ehemals DDR) nicht abschrecken ließ. Sind wir vielleicht doch älter geworden? Wie gesagt interessant sind solche Versuche allemal, aber ich habe festgestellt, dass jeder eigenerregte Sender mit freier Frequenzabstimmung besser zu verwenden ist. Sicherlich ist es auch hier schwierig, einigermassen das 9 khz-Raster genau einzustellen. Ich habe in meiner Minisender-Bastelei über die Jahre festgestellt, egal, was man nun verwendet Röhrenoszillator oder Transistoroszillator, die AM-Sender machen uns doch mehr Mühe als ein selbst gebastelter UKW-Sender.

Viele Grüße

Andreas Peukert

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHz Modulator

Joe Sousa mailte folgenden englischen Text, dessen Übersetzung ich hinten anhänge:

Lieber Konrad,

Ich freue mich über Deine sorgfältigen Messungen am 1 MHz Quarzoszillator-Modulator.

Die wichtigste Erkenntnis scheint mir die saubere Modulation, die am integrierten Ausgangsbuffer erfolgt.

Die Bandbreite des Quarzes ist zu schmal um auf NF-Modulation zu reagieren. Die Schwingspannung am Quarz ist mehr oder weniger unempfindlich gegen Modulation. Man kann auch sagen der Quarz hat eine gute Unterdrückung gegenüber Änderungen der Versorgungsspannung.. Das ist gut so, denn an der Ausgangsstufe lässt sich sauberer modulieren.

Beim modulieren eines LC-Oszillators muss mit der LC-Bandbreite gekämpft werden. Ausserdem setzen bei tiefer Modulation die Schwingungen aus und ihr relativ langsames Wiedereinsetzen ist problematisch.

Ich nehme an, dass Quarzoszillatoren in CMOS-Technik sauberer zu modulieren sind als bipolare.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

MW-Prüfoszillator

Hallo,

nicht jeder wird die Möglichkeit haben, den Artikel "MW-Prüfoszillator zur Vorführung betagter Geräte" von OM Hans-Ludwig Naumann DL6FFB aus der CQDL 8/2011, Seite 568 und 569 nachzulesen. Darum als Anhang einige scans , mit freundlicher Genehmigung der CQDL-Redaktion, aus dem Artikel.

Auf dem Bild XO ist das Innenleben( Schaltung) des verwendeten Quarzoszillators zu sehen, das Bild MW zeigt die komplette Schaltung des Prüfoszillators. Text zeigt einen Textauszug. Unschwer ist zu erkennen, dass es sich um einen transitorisierten, anodenspannungsmodulierten Quarzoszillator handelt. In der angegebenen Form funktioniert der Oszillator einwandfrei - OM Naumann zeigt eineAufnahme mit 60% Modulationsgrad. Auch dürften bei sachgerechter Anwendung keine Probleme mit störenden Oberwellen in der Nachbarschaft auftreten. Der nachfolgende Link verweist auf einen Scan der DLQTC 3/1963. Darin ein lesenswerter Artikel zur Anodenspannungsmodulation bei Transistoren. (Achtung, 13,7 MB!) Direkt ohne die 3 w eingeben.

afu-df3iq.de/Literatur/DLQTC/1963/DLQTC6306.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Otto Frosinn DF7QF

Leerzeilen entfernt.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHz Modulator

Joe Sousa stellte noch folgende theoretischen Überlegungen an (inhaltlich übersetzt mit Anfügungen):

Die Spule allein (nicht abgestimmt) ergäbe im Idealfall eine Dämpfung von 40 dB bei 100 MHz.

Bei Abstimmung mit C auf 1 MHz und einer angenommenen Güte Q= 100 wäre die Stromdämpfung bei 100 MHz etwa 80 dB gegenüber der Grundwelle 1MHz. Bei niedriger Quellimpedanz ist Serienresonanz vorteilhaft (auch wichtig: ganz kurze Anschlussdrähte von der Spule zum Oszillator!).

Die höchste Wirksamkeit des Resonanzkreises liegt bei 3 MHz, wobei allein die Spule bereits 9 dB brächte, während bei Resonanz und Q= 100 etwa 49 dB bei 3 MHz zu erwarten sind.

Für den UKW-Bereich könnte man eine kleine Anfangswicklung mit geringer Streukapazität auf dem Ferrit aufbringen. Überschaubarer ist aber wohl ein kleiner LC Tiefpass, wobei die Serieninduktivität wiederum ganz kurz anzuschließen ist.

Der Resonanzkreis filtert nicht nur den Ausgangsstrom (H-Feld) sondern auch die Ausgangsspannung (E-Feld der Anschlussleitung zum L).

Thank you, Joe!

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

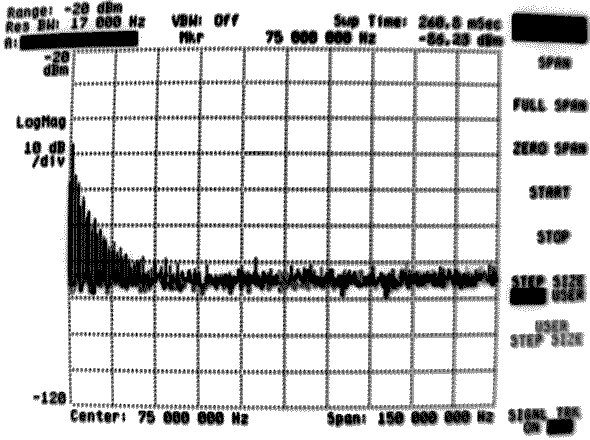

Spektrum

Herr Birkner stellte mir den Quarzoszillator XO zur Verfügung. Eine erste Spektrumsmessung erfolgte mit einer 10:1 Tastspitze direkt am Pin 8 des XO.

Wie aus dieser Messung erkennbar wird, hat die Ausgangsspannung des XO wesentliche Spektralanteile bis über 150 MHz (Meßgrenze).

Beim nächsten Spektrum ist eine Ferritantenne über 22nF angekoppelt und das Spektrum wird über eine Schleife (1 Windung) gemessen (50Ω Eingangswiderstand des Analyzers). Die Schleife befindet sich am anderen Ende des Ferritstabes, also von der Spule abgewandt.

Auch hierbei sind die hohen Spektralanteile deutlich zu sehen. Dies korrespondiert mit den scharfen Flanken der Rechteckschwingung, wie sie in Versuch 5 in Post 2 zu sehen sind.

Nun wird gemäß Versuchen 1 - 3 die Spule in Resonanz gebracht, hier mit Hilfe eines Drehkos. Das oszilloskopierte Signal zeigt eine schöne Sinusschwingung mit einer Resonanzüberhöhung entsprechend zu den Werten in Post 2. Die Schleife zur Messung befindet sich zunächst ca. 3cm vom Ende des Ferritstabes.

Bei dem geringen Abstand der Meßschleife sind die Linien der Oberschwingungen noch deutlich im Spektrum zu sehen.

Erhöht man den Abstand der Meßschleife auf ca. 6 cm, verringern sich die gemessenen Oberschwingungen bereits deutlich.

Hier wird erkennbar, daß die Störlinien (im Resonanzfall) sehr schnell mit dem Abstand von der Ferritantenne abnehmen.

Wenn man keinen Störsender bauen will, sollte man daher unbedingt die Schaltung gemäß DLQTC realisieren, wie sie in Post 5 vorgestellt wird.

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHz Modulator für Testzwecke

Hallo H.Rudolph,

vielen Dank für die aufschlussreichen Oberwellenmessungen.

Der abschließenden Empfehlung kann ich nur zustimmen, wobei ich noch zweierlei anmerken möchte:

1) den Draht vom Oszillator so kurz wie nur irgend möglich halten!

2) die NF-Quelle muss in der Lage sein in der positiven Seite der Modulationsschwingung genügend Strom zu liefern, also 15 bis 20 mA je nach Baustein und Güte des Ausgangskreises.

Der normale Kopfhörerausgang eines Gerätes ist hier fast immer zu schwach! Man wird meist einen Lautsprecherausgang bemühen müssen, wenn auf kräftige Modulation Wert gelegt wird. Bei anderen Trafo-Übersetzungen bitte immer auch die Stromübersetzung berücksichtigen (reziprok zur Spannungsübersetzung), sowie den Widerstand der Sekundärwicklung, über den ja der Speisestrom fließen muss!

Dies dürfte auch der Grund für die zu früh einsetzenden Verzerrungen gewesen sein, die H.Peukert im Post 3 beschreibt.

Frage: Wann ist die Modulation ausreichend (ohne Messmittel)?

Antwort: Wenn das eingespielte Programm subjektiv etwa gleich laut ist wie ein vergleichbares Programm des Ortssenders.

Viel Erfolg!

KoBi

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHz Modulator

Sehr geehrter Herr Birkner,

zu Punkt 2 Ihres Beitrages: Ich habe gute Erfahrungen mit dem Mono-NF-Verstaerker-Bausatz von Pollin gemacht, dessen niederohmiger Ausgang direkt mit der Primaerseite des Uebertragers verbunden wird. Die Betriebsspannung des Verstaerkers betraegt 8 bis 18 Volt; man kommt also mit einer einzigen Gleichspannungsquelle aus. Die Nenn-Eingangsspannung des Verstaerkers betraegt 1 Vss und ist damit gut geeignet fuer MP 3 Player oder vergleichbare Tonquellen.

Gruss, Hans-Georg Schirmer

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

1 MHz Modulator mit Längstransistor

1 MHz Modulator mit Längstransistor:

Die Idee ist in ihrer Einfachheit bestechend. Um aber die Fähigkeit des Bausteins voll auszureizen, würde ich mit etwa 8-9 V speisen und ohne Modulation mit dem Potentiometer auf 5 V am Baustein einstellen.

Mit etwa 2 Veff kann voll durchmoduliert werden ohne die Tonquelle merklich zu belasten (im Gegensatz zum zwangsläufig niederohmigen Trafo).

Dank an alle Beteiligten!

ich wünsche viel Erfolg,

Gruß

KoBi.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.