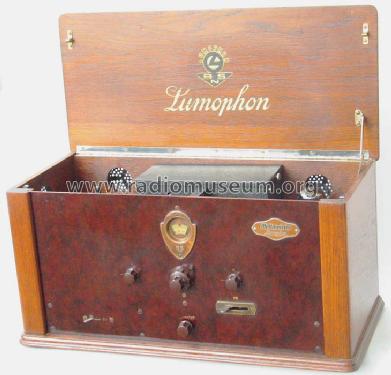

Weltmeister

Lumophon, Bruckner & Stark, BSN; Nürnberg

- Paese

- Germania

- Produttore / Marca

- Lumophon, Bruckner & Stark, BSN; Nürnberg

- Anno

- 1929/1930

- Categoria

- Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2)

- Radiomuseum.org ID

- 3265

-

- Brand: Lumeta

Clicca sulla miniatura dello schema per richiederlo come documento gratuito.

- Numero di tubi

- 5

- Principio generale

- A reazione (con rigenerazione); 1 Specialità; 2 Stadi BF

- N. di circuiti accordati

- 2 Circuiti Mod. Amp. (AM)

- Gamme d'onda

- Onde medie (OM) e onde lunghe (OL).

- Tensioni di funzionamento

- Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110; 120; 130; 150; 220; 240 Volt

- Altoparlante

- - Questo apparecchio richiede altoparlante/i esterno/i.

- Materiali

- Mobile in legno

- Radiomuseum.org

- Modello: Weltmeister - Lumophon, Bruckner & Stark,

- Forma

- Soprammobile a cassapanca o cassetta, solitamente con coperchio (NON a leggio)

- Dimensioni (LxAxP)

- 530 x 275 x 255 mm / 20.9 x 10.8 x 10 inch

- Annotazioni

- Auch ohne SG-Röhren. LC-Lautsprecherausgang.

- Peso netto

- 18 kg / 39 lb 10.4 oz (39.648 lb)

- Prezzo nel primo anno

- 417.00 RM !

- Fonte dei dati

- Radiokat. Reichsthaler 1930 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb

- Riferimenti schemi

- Röhren in FS-Bestückungstabellen

- Bibliografia

- Der Radio-Händler / Der Rundfunk-Händler (ab Jan. 1939) (2920)

- Altri modelli

-

In questo link sono elencati 303 modelli, di cui 255 con immagini e 201 con schemi.

Elenco delle radio e altri apparecchi della Lumophon, Bruckner & Stark, BSN; Nürnberg

Collezioni

Il modello Weltmeister fa parte delle collezioni dei seguenti membri.

Discussioni nel forum su questo modello: Lumophon, Bruckner &: Weltmeister

Argomenti: 2 | Articoli: 7

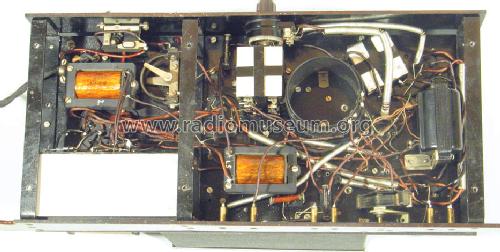

Beim Restaurieren des Gerätes entdeckte ich ein kleines Drahtpotentiometer -

Das könnte der übliche "Entbrummer" sein - war mein erster Gedanke.

Beim Verfolgen der Schaltung merkte ich aber: das kann nicht sein, das müsste der Lautstärkeregler sein.

Hm, ein Drahtpoti - sicher so um die 100Ω - wie soll das denn gehen? Da hat einer etwas verbastelt.

Also ausbauen.

Da musste ich verblüfft feststellen, dieser vermeintliche "Entbrummer" hat einen Widerstand von fast 1,5MΩ und noch dazu logarithmisch!!

Nun habe ich aber ein Problem. Wie geht das? Wo ist das "Geheimnis" dieses Lautstärkereglers mit dickem Widerstandsdraht und über 1MΩ von 1929?

Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Da alles gut "verpackt" ist, könnte ich auch meine Neugierde nur durch "zerlegende" Prüfung befriedigen.

Wer weiß was dazu?

Wolfgang Eckardt

Wolfgang Eckardt, 27.Feb.07

Ich bin gerade dabei, den "Weltmeister" von Lumophon zu restaurieren. Lange Zeit existierte kein Schaltbild, aber inzwischen wurde eines hoch geladen.

(Dank an Herrn Rüthlein.)

Beim vergleichen musste ich aber feststellen, dass die beiden Schaltbilder

Weltmeister = SW4 übereinstimmen

und dem Schaltbild des SW4 aus Lange/Nowisch B.IV entsprechen.

So habe ich zuerst einmal die beiden Schaltungen verglichen und eine erstaunliche Übereinstimmung festgestellt. Netzteil, Hf-Vorstufe und Audion stimmen mit meinem "Weltmeister"-Gerät vollkommen überein. Ein paar Werte differieren geringfügig - aber ohne Belang. Es treten lediglich einige Unterschiede in den Siebketten und in der Gitterspannungserzeugung der Nf-Stufen auf.

Um das besser zu verdeutlichen, hier Ausschnitte aus dem Schaltbild des SW4 aus Lange/Nowisch:

und hier von meinem Gerät aufgenommen:

Die blau gekennzeichneten Details sind für mich nachvollziehbar. Sie stellen lediglich

1. andere (besser den Röhren entsprechende) negative Gittervorspannungen für Nf-Vorstufe und Endröhre bereit, und

2. durch Wegfall einer Drossel ist die Siebung anders, dafür ist der Lade-C jetzt 6μF groß und in den einzelnen Vorstufen werden Sieb-C von 1μF statt 0,1μF verwendet.

Da ich bezüglich Schaltungsanalyse auch nur ein kleiner Autodidakt bin, habe ich aber Probleme, den Sinn des rot gekennzeichneten Widerstandes von 1MΩ zu erkennen. Dazu kommt, dass er in meinem Gerät "Weltmeister" anders angeschlossen ist, nämlich direkt zwischen Anode der RE604 und Masse.

Hat das irgend etwas mit dem relativ selten zu findenden LC-Lautsprecherausgang zu tun?

Welcher Experte auf diesem Gebiet kann mir hier einmal "Nachhilfe" geben?

Wer kann etwas zur eventuellen "Gleichheit" der Modelle "SW4" und "Weltmeister" sagen? Möglich erscheint mir das, da es ja den "Gloria" auch mit der zweiten Bezeichnung "SW3" gibt (3 Röhren), der SW4 mit 4 Röhren (ohne Gleichrichter).

Weitere Einzelheiten zur Restaurierung und Schaltungsaufzeichnung folgen.

Wolfgang Eckardt

Wolfgang Eckardt, 27.Feb.07