- Hersteller / Marke

- Preh jun., Jakob; Neustadt

- Jahr

- 1930–1940 ??

- Kategorie

- Radio-Bauteil (Einzelteil, keine Baugruppe)

- Radiomuseum.org ID

- 114110

- Wellenbereiche

- - ohne

- Betriebsart / Volt

- Keine Stromversorgung

- Lautsprecher

- - - Kein Ausgang für Schallwiedergabe.

- von Radiomuseum.org

- Modell: Durus - Preh jun., Jakob; Neustadt

- Bemerkung

-

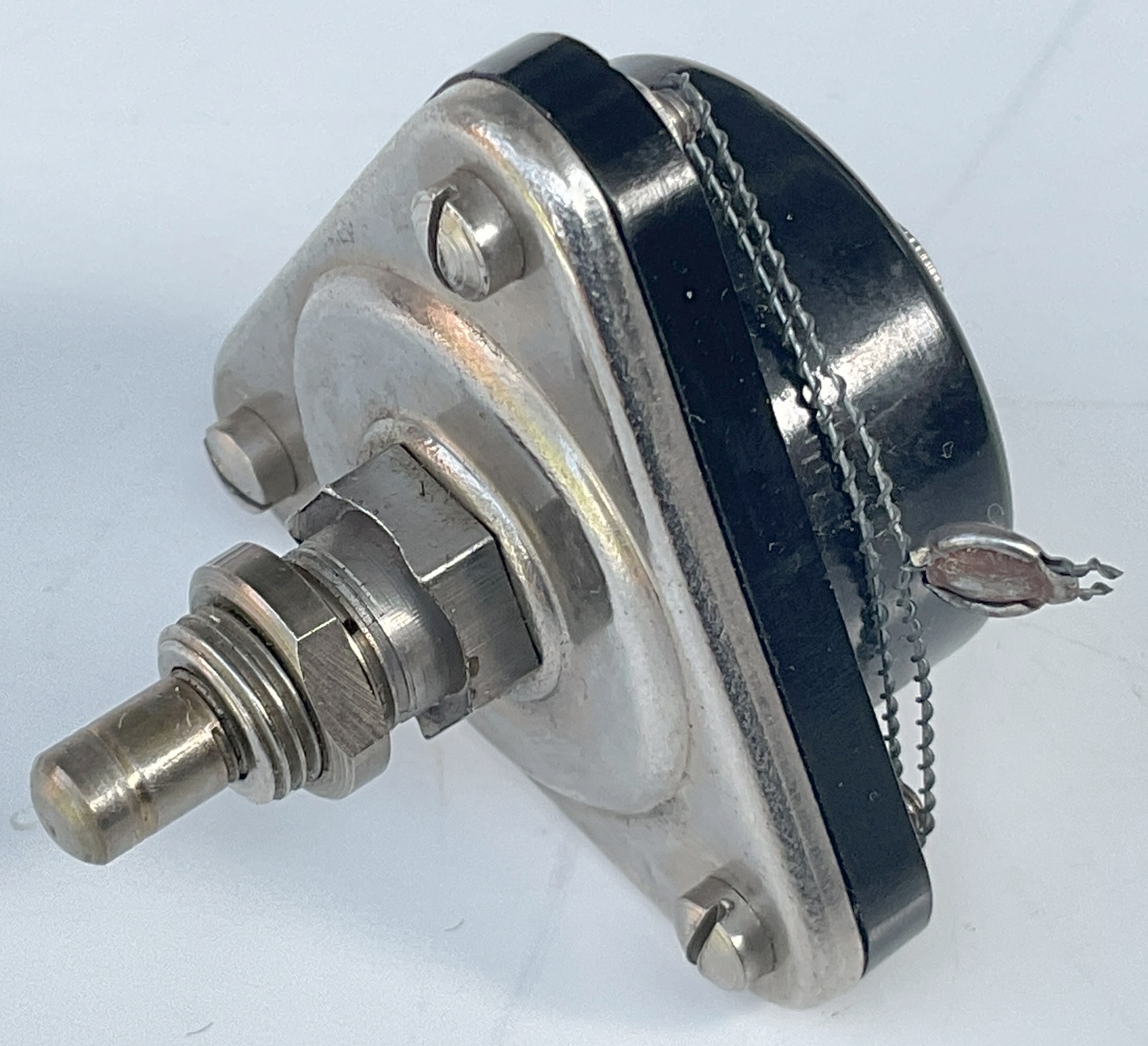

Preh-Durus-veränderlicher-Hochohm-Widerstand, für Netzgeräte, Einlochmontage. Bis 250 Volt Spannung, 8 Watt Belastung, 100 Ohm bis ca 3 Megohm. Ohne Knopf, Preis RM 2,70.

Im Innern des DURUS befindet sich zwischen 2 Kontaktscheiben eine 6 mm dicke Schicht von feinem Graphitgranulat. Eine Kontaktscheibe ist stationär, die andere beweglich. Bei Betätigen der Drehachse wird die bewegliche Kontaktscheibe axial verschoben. Dadurch wird das Granulat mehr oder weniger komprimiert und der Kontaktwiderstand zwischen seinen Partikeln geändert (Wirkungsweise analog einem Kohlemikrofon).

- Literatur/Schema (1)

- Katalog Radio-Zentrale Prohaska 1928 (1932/33)

- Autor

- Modellseite von Konrad Birkner † 12.08.2014 angelegt. Siehe bei "Änderungsvorschlag" für weitere Mitarbeit.

- Weitere Modelle

-

Hier finden Sie 33 Modelle, davon 31 mit Bildern und 3 mit Schaltbildern.

Alle gelisteten Radios usw. von Preh jun., Jakob; Neustadt

Forumsbeiträge zum Modell: Preh jun., Jakob;: Durus

Threads: 1 | Posts: 1

Alle Bilder konnen durch Anklicken vergrößert werden

1 Einführung

Gegen Ende der 1920er Jahre überraschte die Firma Jakob Preh die Radio - Fachwelt mit einem innovativen Bauteil, das inzwischen kaum noch jemand kennt: Den veränderlichen Hochohm - Widerstand "DURUS".

Nebenstehend ein Beitrag aus der "Funkgeschichte 29, Nr. 167, 2006" mit einem Preh - Werbeinserat von 1928.

Die spezifizierten Parameter waren eindrucksvoll:

- 250V = Netzspannung

- 300 Milli-Amp.= Belastung

- 5000 Ohm - 30 Meg.Ohm= Widerstand

Leider habe ich in der mir zugänglichen Literatur keinerlei Hinweise auf den Aufbau dieses offenbar sehr robusten Regelwiderstands gefunden, der sich ja offenbar deutlich von den bereits existierenden Typen unterschied, und insbesondere warum er nach anfänglicher Euphorie so schnell wieder verschwand.

Auch die Anfrage des RM Kollegen Gerhard Eisenbarth vom 8. März 2007 mit dem Titel " Wer kennt ein Bauteil "DURUS?" führte außer der Vermutung, dass es sich um einen Widerstand auf der Basis von Graphit - Granulat handelt, zu keiner neuen Erkenntnis.

Kürzlich fand ich nun einen "DURUS" in Originalverpackung und meine Neugierde liess mir keine Ruhe, bis ich ihn zerlegt hatte.

Im folgenden Beitrag werde ich detailliert auf den Aufbau des "DURUS" eingehen und mögliche Gründe für den geringen Markterfolg dieses innovativen Bauteils ansprechen.

2 Regelwiderstände Ende der 1920er Jahre

Im betrachteten Zeitraum. also Ende der 1920er Jahre, bestanden veränderliche Widerstände grundsätzlich aus einem, auf einen isolierenden Toruskörper aufgebrachten Wickel aus Widerstandsdraht. Ein durch eine zentrale Achse drehbarer Schleifer gestattete die Einstellung verschiedener Widerstandswerte.

Oben ein Werbeinserat der Firma Preh aus dem Jahr 1928, rechts ein Katalogblatt für Regelwiderstände und Potentiometer ebenfals von der Fa. Preh. Beide Abbildungen zeigen die standardmäßige Bauform wie man sie noch heute kennt: Der Schleifer liegt direkt auf der Widerstandsbahn auf. Obwohl diese Regler keiner großen mechanischen Belastung ausgesetzt waren, kam es doch nach längerem Betrieb vor, dass Metallabrieb sowohl des Scheifers als auch der Widerstandsbahn die Funktion beeinträchtigte.

In extremen Fällen traten sogar Unterbrechungen des Widerstandswickels auf. Der Grund: Bei zu hohem Übergangswiderstand - z.B. durch Verschmutzung - und hohen Lastströmen kam es zwischen Schleifer und Widerstandsdraht zur Ausbildung eines Lichtbogens dessen hohe Temperatur zum lokalen Schmelzen des Drahtes führte.

Man entwickelte daher eine zweite Bauform, bei der zumindest der Schwachpunkt des Metallabriebs beseitigt wurde: Der Schleifer wurde durch einen Kontaktring ersetzt, der durch einen Andruckzapfen lokal auf die Widerstandsbahn gepresst wurde.

So umging man zwar das Problem des Kontaktabriebs, unglücklicherweise liess aber der Federdruck des Andruckzapfens über längere Zeiträume nach und es kam auch hier zu den gefürchteten Kontaktproblemen.

Preh als damaliger deutscher Marktführer im Bereich Widerstände verfügte über ein ausreichedes Kapitalpolster, um neben dem Hauptgeschäft auch alternative Entwürfe zu testen und dem Markt anzubieten...was sich in diesem Fall vermutlich als Fehlinvestition entpuppte - der "DURUS" war bald Geschichte.

3 Der Aufbau des "DURUS"

3.1 Das grundsätzliche Funktionsprinzip

Der "Durus" arbeitete nicht mit der bis dahin üblichen Widerstandsdraht - Wendel mit darüber gleitendem Schleifer, sondern lehnte sich an das Funktionsprinzip eines Kohlemikrophons an:

In diesem wird eine zwischen zwei elektrisch leitenden Platten eingeschlossene Schüttung von Graphit - Granulat / - Pulver von Schallwellen (also Kompressionswellen) getroffen, die zu einer Änderung des Übergangswiderstandes zwischen den Graphit - Partikeln führt. Schließt man an die Platten beidseitig der Graphit - Schüttung eine elektrische Spannung an, so modulieren die Schallwellen den durch die Graphitschicht fließenden Strom.

Der DURUS arbeitet nach den gleichen Prinzip, jedoch wird die Widerstandsänderung nicht durch Schallwellen sondern durch eine manuelle betätigte Druckplatte erreicht.

3.2 Außenansicht

Um minimalen Umbauaufwand beim Wechsel von herkömmlichen Reglern zum "DURUS" zu garantieren, war der "DURUS" für Einlochbefestigung konzipiert. Auch die Einbaumaße unterschieden sich kaum von herkömmlichen Reglern. Der elektrische Anschluss erfolgte über zwei Gewindezapfen mit Rändelschrauben.

Bei meinem Exemplar war sogar die Plombierung mit dem Firmenlogo "JP" noch intakt.

3.3 Der Innenaufbau

Nach Lösen der Plombierung und der 3 Flanschschrauben kann man das Vorderteil vom topfförmigen Rückenteil trennen.

Der Topf ist gefüllt mit einer ca,. 6 mm dicken Schicht von Graphitgranulat.mit weitem Korngrößenspektrum. Die maximale Korngröße liegt bei ca. 2 mm, die kleinste bei Staubgröße - also einige µm. Verwischt man einige der feinen Partikel auf einem weißen Untergrund, so zeigt die Textur der Schleifspuren, dass es sich nur um Graphit handeln kann.

Zunächst ein Blick vertikal in den "Topf":

Nach Ausschütten des Granulats erkennt man auf dem Topfboden des Rückenteils eine fest montierte Messingplatte mit zentraler Schraube - der rückwärtige elektrische Anschluss des "DURUS".

Der vordere Gehäuseteil trägt die Drehachse und die aus zwei Schalen zusammengesetzte, bewegliche vordere Kontaktplatte. Zwischen den beiden Schalen wurde eine Filzscheibe eingeklemmt, die den Topfrand abdichtet und so verhindert dass Granulat in den Raum hinter der Kontaktplatte gelangt.

Drehachse und Führungsbuchse tragen Gewinde. Dreht man die Achse im Uhrzeigersinn, so bewegt sich die Kontaktpallte in den Topf hinein und komprimiert die Granulat - Schüttung wodurch deren elektrischer Widerstand abnimmt.

Dreht man die Achse in die Gegenrichtung, entfernt sich die Kontaktplatte von der Schüttung und der Widerstand wird größer. Ab einem gewissen Punkt nimmt der Widerstand nicht mehr kontinuierlich zu Der Kontakt beginnt stochastisch zu springen, um dann irgendwo vollkommen abzubrechen.

Die folgenden zwei Bilder zeigen die Verbindung der beiden Schalen der vorderen Kontaktplatte durch Stanzlaschen (rot eingekreist).

Hier noch zwei Bilder des Granulats mit den für Graphit typischen Wischspuren.

4 Widerstandscharakteristik

Die kontinuierliche Widerstandsvariation liegt bei meinem Exemplar zwischen ca. 100 Ω und 500 KΩ. Oberhalb von 500 KΩ wird die Reproduzierbarkeit der Widerstandswerte aufgrund der nachlassenden Kontaktierung zwischen Kontaktplatten und Granulatschüttung sehr schlecht.

5 Schlussbemerkungen

Obwohl es sich im Prinzip um einen interessanten alternativen Ansatz zum klassischen Widerstandsdraht - Regler mit seinen oben erwähnten Schwächen handelte, war dem "DURUS" wenig kommerzieller Erfolg beschieden.

Dies lag vermutlich an folgenden Schwachstellen:

- wie schon beim Kohlemikrophon oxidierten über längere Zeiträume die Oberflächen der Grahitpartikel, was den Stromdurchgang behinderte und die Lebensdauer des "DURUS" verkürzte.

- beim "DURUS" wurden auf die Granulatschüttung durch den manuallen Andruck viel größere Kräfte ausgeübt als durch die Schallwellen im Kohlemikrophon. Damit einher ging das Risiko, dass Partkel zerbrochen wurden und die Korngrößenverteilung sich sukzessive in Richtung feineren Korns mit geändertem elektrischen Konaktverhalten verschob. Die Einstellung eines bestimmten Widerstandswerts verschob sich also in unkontrollierter Weise.

Möglicherweise gab es auch kostentechnische Gründe die zur Abkehr vom "DURUS" führten Aufgrund mangelnder Dokumentation ist das heutezutage schwer zu beurteilen.

Harald Giese

Harald Giese, 18.Jul.25