Trautonium Ela T 42 T42 "Volkstrautonium"

Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH

- País

- Alemania

- Fabricante / Marca

- Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH

- Año

- 1933

- Categoría

- Instrumentos musicales

- Radiomuseum.org ID

- 127966

Haga clic en la miniatura esquemática para solicitarlo como documento gratuito.

- Numero de valvulas

- 2

- Principio principal

- Diseños especiales; 1 Etapas de AF

- Gama de ondas

- - no hay

- Tensión de funcionamiento

- Red / Baterías o pilas / 220 / 20 & 150 Volt

- Altavoz

- - Este modelo usa amplificador externo de B.F.

- Material

- Madera

- de Radiomuseum.org

- Modelo: Trautonium Ela T 42 T42 "Volkstrautonium" - Telefunken Deutschland TFK,

- Forma

- Sobremesa de frontis inclinado.

- Ancho, altura, profundidad

- 730 x 235 x 260 mm / 28.7 x 9.3 x 10.2 inch

- Anotaciones

- Einstimmiges Musikinstrument; Kippschwingung Erzeugung mit Tyratron (RK1); Tonhöhe über Widerstands-Saite veränderbar; Klangfarbe über LC Kreise regulierbar; Zugehörig ist noch ein Pedal zur Lautstärkeregulierung (90/130/310 mm; 1.3 kg)

- Peso neto

- 11.5 kg / 25 lb 5.3 oz (25.33 lb)

- Mencionado en

- Donhauser, Elektrische Klangmaschinen, Böhlau, 2007

- Documentación / Esquemas (1)

- TFK ELA-Preisblatt Nr. 9.1935

- Autor

- Modelo creado por un miembro de D. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.

- Otros modelos

-

Donde encontrará 3580 modelos, 3167 con imágenes y 2126 con esquemas.

Ir al listado general de Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH

Museos

El modelo Trautonium Ela T 42 se puede ver en los siguientes museos.

Contribuciones en el Foro acerca de este modelo: Telefunken: Trautonium Ela T 42 T42 "Volkstrautonium"

Hilos: 1 | Mensajes: 6

Die Klangerzeugung beim Trautonium ist den Prinzipien der Stimme bzw. eines Rohrblattinstrumentes nachempfunden. Die Stimmbänder bzw. das Rohrblatt führen Kippschwingungen aus. Der Rachen- und Nasenraum bzw. das Rohr das Instrumentes wirken als (veränderbare) Filter, so daß ein typischer Klang entsteht.

Trautwein (daher der Name "Trautonium") hat als Tongenerator zunächst eine Schaltung mit einer Glimmlampe verwendet.

Verbesserung des Kippgenerators

Besonders die Zünd- aber auch die Lösch-Spannungen einer Glimmlampe sind gewissen Schwankungen unterworfen, die sich dann in Schwankungen der Tonhöhe bemerkbar machen. Eine Verbesserung bringt eine Schaltung mit Thyratron, weil hier mit Hilfe eines "Steuergitters" der Zündzeitpunkt exakter festgelegt werden kann.

Der Oktavabstand

Betrachtet man das Schaltbild mit der Glimmlampe, wo (allein) durch Veränderung des Widerstandes R die Tonhöhe bestimmt wird. Eine Oktave höher wird der Ton bei R/2. Zwei Oktaven höher bei R/4. Wird die Widerstandssaite (aus mechanischen Gründen) gleichmäßig mit Widerstandsdraht bewickelt, so wird dadurch der Oktavabstand (d.i. die Mensur) immer kleiner. Spieltechnisch ist das unbrauchbar. Daher verwendet man einstellbare Vorwiderstände, um die Mensur (halbwegs) konstant zu erhalten. (Beim Volkstrautonium weiter unten die Knöpfe 5, 8 & 9)

Verbesserung des Sägezahns

Die Aufladung eines Kondensators mit einer konstanten Spannungsquelle ergibt als Kurvenform eine e-Funktion. Wird der Kondensator aber mit Hilfe einer Stromquelle aufgeladen, ergibt sich eine Gerade. Eine Stromquelle kann mit Hilfe einer Pentode (damals Tetrode) realisiert werden.

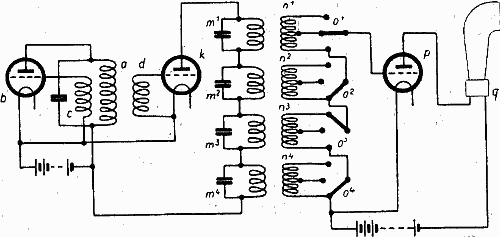

Die Filterung und damit die Klangfärbung erfolgt mit Hilfe eines Filters, hier z.B. mittels eines RLC-Bandpasses (oder auch RLC-Tiefpaß), dessen Grenzfrequenz fg und Güte Q zum Zwecke der Veränderung des Klanges einstellbar sind.

Die Tonhöhesteuerung

Beim Spielen muß sehr einfach die Tonhöhe (Frequenz) und die Lautstärke zu verändern sein. Für die Tonhöhe ist der Widerstand R im Kippgenerator zu ändern. Hierzu gab es bereits eine brauchbare technische Lösung beim Hellertion [elektrisches Musikinstrument, entwickelt von Hellberger & Lertes]. Diese besteht (beim Hellertion) aus 4 Bandmanualen D mit darunter liegenden drahtgewickelten Widerständen W. Je nachdem, an welcher Stelle die beiden Teile sich durch Niederdrücken berühren, ändert sich der Wert des Widerstandes W und damit die Tonhöhe. Das Hellertion verwendet 4 Manuale - im Unterschied zum Volkstrautonium, das nur 1 Manual hat.

Die Spielschiene beim Volkstrautonium

Trautwein hat das Prinzip der Tonhöhensteuerung nachempfunden. Er verwendet eine Metallschiene mit darüber ausgespannter Saite, die mit Wiederstandsdraht umwickelt ist. Aus diesem Grunde mußten die Volkstrautonien mit dem Hinweis auf dieses Patent von Hellberger & Lertes versehen werden.

Das erste industriell gefertigte Trautonium

1931 stellte Telefunken das erste Trautonium her, einen Kasten mit 12 Drehknöpfen und Schaltern. Das Gerät ließ sich kaum verkaufen. Es wurden auch nur ca. 50 Geräte produziert. [1]

Im Funkbastler 1933 H. 38 S. 607 ist eine Prinzip-Schaltung für ein "altes Trautonium" mit 3 Röhren angegeben. Es ist aber auch hier nicht bekannt, in wie weit diese an die Lösung von Telefunken "angelehnt" ist.

Das Volkstrautonium 1933

Es entstand das "Volkstrautonium", das eine gefälligere Form hatte und einfacher zu bedienen war. Die detaillierte Schaltung ist beim Modell; hier wird die Prinzipschaltung dargestellt.

Der Prototyp des Volkstrautoniums unterscheidet sich äußerlich noch etwas von der endgültigen Ausführung.

Das Volkstrautonium des Musikinstrumentenmuseums Berlin

Von diesem Museum und Forschungsinstitut wurden dankenswerterweise Bilder von dem dort befindlichen Volkstrautoniums zur Verfügung gestellt, s. auch die Bilder beim Modell.

Eine Anodenbatterie bei einem Gerät mit Netzanschluß?? Der Grund dafür waren (und sind ?) die Schwankungen der Netztspannung. Diese wirken sich mittelbar auf Zünd- und Löschspannung des Thyratrons aus. Dadurch kommt es zu entsprechenden Tonhöhenschwankungen (Jaulen), was dem Musikgenuß nicht eben zugute kommt. Man mußte sich damals mit einer relativ teueren Anodenbatterie behelfen. Aber auch der damals bei Radios übliche "Netzton" (Netzbrumm) aufgrund ungenügender Siebung wurde so vermieden.

Zum Trautonium gehört auch noch ein Pedal, mit dessen Hilfe ebenfalls die Lautstärke gesteuert werden konnte.

Über der Widerstandssaite sind mit Leder umwickelte Hilfstasten aus Federstahl angeordnet, die die Abstände der Oktaven (Mensur) und weitere Abstände für Zwischentöne markieren. Elektrisch haben diese keine Wirkung; sie dienen nur zur Erleichterung des Spielens.

Die mit "Stimmung: A B C" bezeichneten Drehknöpfe dienen zur Einjustierung der Mensur. Der "Tastenhebel" kann die Hilfstaten über der Saite verschieben. Dadurch kann das Instrument sehr einfach transponieren (in einer anderen Tonart gespielt werden). Mit dem "Register" werden die Formantfilter ein- und umgeschaltet.

Auf der Internetseite des Musikinstrumentenmuseums findet sich ein Bild des Volkstrautoniums mit der 1933 erschienenen "Trautonium-Schule".

Hintergrundinformationen zum Volkstrautonium

Mit einer Neukonstruktion des Trautoniums sollte ein großes Geschäft gemacht werden. In einem Vortrag des VDI im Deutschen Technikmuseum Berlin ging Herr Mag. Donhauser vom Technischen Museum Wien auf die Hintergründe dazu ein. [2] Mit freundlicher Genehmigung durch den Autor wird hieraus der Abschnitt über das Trautonium wiedergegeben.

Das bekannteste unter den „Elektrischen Instrumenten“ der 1930er Jahre ist wohl das Trautonium. Sein „Schöpfer“ Friedrich Trautwein, der schon in den 1920er Jahren intensiv mit Rundfunktechnik beschäftigt war und damals zwei Patente zur elektronischen Klangerzeugung angemeldet hatte1, entwickelte an der „Rundfunkversuchsstelle“ der Berliner Hochschule für Musik das erste Modell des „Trautoniums“. Es war ein Instrument mit Glimmlampengenerator und einer Spielschiene, die dem Bandmanual von Helberger ähnelte. Hindemith, der ebenfalls an der Rundfunkversuchsstelle unterrichtete, förderte die Experimente und entließ seinen Schüler Oskar Sala aus dem Unterricht, um an der Entwicklung mitzuarbeiten. Im Juni 1930 wurden dann die ersten drei Trautonien mit Hindemiths Stücken „Des kleinen Elektromusikers Lieblinge“ öffentlich vorgeführt.

Die Entwicklung wurde (wie beim Neo-Bechstein) zuerst gemeinsam mit Siemens, anschließend mit Telefunken vorangetrieben. Trautwein schloss 1931 einen lukrativen Vertrag mit AEG und Siemens zur Verwertung seiner Ideen ab: eine überaus optimistische Einschätzung der Verkaufszahlen (7% des Verkaufspreises für „Heimapparate, die als Zusatzgeräte für Radioapparate ... ausgebildet sind“ sollte an Trautwein abgeführt werden) garantierte ihm ein Mindesthonorar von RM 10.000.- pro Jahr für die ersten beiden Vertragsjahre.2 Der Betrag lässt eine vorsichtige Abschätzung der geplanten Stückzahlen zu: geht man von einem Stückpreis von RM 400.- aus (entspricht etwa dem Verkaufspreis des Geräts von 1933), so ergibt das bei Zugrundelegung des Mindesthonorars einen Umfang von 360 Stück pro Jahr: 1931 war jedoch weder die Präsenz in der Öffentlichkeit noch die Reaktion der Fachpresse dazu angetan, solche Ansatzmöglichkeiten als wahrscheinlich anzusehen.

Um den Absatz zu fördern, entwickelte Telefunken ein neues Modell, das „Volkstrautonium“, das vor allem der Hausmusik dienen sollte und auf der Funkausstellung 1933 erstmals präsentiert wurde. Eine beim Musikverlag Schott erschienene Trautoniumschule und Trautoniumkurse sollten der weiten Verbreitung des Instruments dienen. Die Realität sah jedoch anders aus. Das Instrument ließ sich kaum verkaufen, die Schule entwickelte sich zum „Flop“. Sala führt dies auf den unerwarteten Rückzug Telefunkens aus dem Trautoniumgeschäft zurück: man hätte plötzlich andere Aufgaben gehabt.3 Die Ursache dafür scheint aber vor allem auf die geringen Verkaufszahlen zurückzuführen zu sein. Ein Teil des Produktionsumfangs soll verschenkt, der Rest verschrottet worden sein. Nachweisbar sind jedenfalls Verkaufszahlen aus der Abrechnung der Lizenzgebühren an Helberger und Lertes4 aus dem Telefunken Nachlass. Demzufolge wurden im Zeitraum vom 1. April 1936 bis zum 31. Dezember 1939 insgesamt 13 Stück verkauft5.

Der entscheidende Hinweis auf die Produktion und damit auch die Stückzahlen des Volkstrautoniums findet sich in einer Telefunken-internen Kostenaufstellung über die vertragliche Bindung mit Trautwein. Demzufolge wurden bis dato insgesamt RM 301.900.- für das Trautonium aufgewendet. Dabei entfielen RM 38.400.- auf Entwicklungskosten im Labor, RM 24.000.- auf Konstruktionskosten, RM 43.600.- auf die Fabrikation von 200 Trautonien, RM 30.500.- auf Werbung (!), RM 71.400.- auf Kosten des Vertriebs (!) und RM 16.000.- auf reine Patentverwaltungskosten. Der Rest entfiel auf Zahlungen an Trautwein aufgrund der vertraglichen Bindung.6 Berücksichtigt man den ausgewiesenen Verkaufspreis von RM 431,25 laut „Telefunken Preisblatt“, so ergäben sich Einnahmen von RM 86.250.- und damit ein Defizit von RM 215.650.- (wohl gemerkt: bei Verkauf aller Exemplare!). Dies ließe sich betriebwirtschaftlich nur dadurch rechtfertigen, dass wesentlich höhere Absatzzahlen nach der ersten Serie zu erwarten waren und dass aus Sicht der Elektronikbranche der „Elektromusik“ eine zukunftsträchtige Entwicklung prognostiziert wurde. Als Ergebnis dieses wohl schockierenden Kassasturzes übertrug Telefunken den Restbestand an Trautonien kostenlos an Trautwein „zur gewerblichen Verwertung“ mit der Auflage, den Namen „Telefunken“ in jeder Korrespondenz zu vermeiden.7

Die weitere Entwicklung des Trautoniums blieb bei Oskar Sala, der noch vor Kriegsbeginn zwei größere, zweimanualige Instrumente baute: das „Rundfunktrautonium“ wurde bis zum Kriegsbeginn in regelmäßigen Rundfunksendungen benützt (1936 wurde darauf Genzmers erstes Trautoniumkonzert in Weimar uraufgeführt). Eine mehr als 50 Aufführungen umfassende Konzertserie beschäftigte Sala mit seinem extra dafür gebauten „Konzerttrautonium“ bis knapp vor Kriegsende. Bis zu Salas Tod im Jahr 2002 blieb das Trautonium seine Domäne, das Instrument selbst allerdings ein Einzelstück.

1 Patent DE 462.980, 1922, Anmeldedatum nach P. Lertes, Elektrische Musik, Dresden 1933, S. 197 und Patent DE 469.775, 1924.

2 Vertrag vom 30. Mai 1931 im Archiv des DTMB, Signatur I.2.60 C 3505.

3 P. Frieß, Oskar Sala im Gespräch. In: Forschung und Technik in Deutschland nach 1945, München 1995, S. 226.

4 Abzugelten waren die Patente DE 549.481, DE 559.506, DE 613.879 und DE 626.504, im Wesentlichen die Spieleinrichtung des Trautoniums.

5 Archiv des DTMB, Signatur I.2.60 C 2934 und 2935, fol. 37, 38, 40 und 44.

6 Aufstellung der Kosten vom 9.12.1937, Archiv des DTMB, Signatur I.2.60 C 1783, fol. 93.

7 Vertrag vom 4.2.1938, Archiv des DTMB, Signatur I.2.60 C 3505.

Das oben zitierte Preisblatt zum Volkstrautonium wird hier abschließend wiedergegeben.

Literatur:

[1] Donhauser, P.: Elektrische Klangmaschinen, Die Pionierzeit in Deutschland und Österreich, Böhlau, 2007

[2] Donhauser, P.: "Technische Spielerei oder phantastische Realität? Telefunken und die ersten elektronischen Instrumente in Deutschland", Vortrag im DTM Berlin, 03.11.2006

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Herrn Mag. Peter Donhauser vom Technischen Museum Wien dafür, daß er sowohl den Text des Vortrages im DTM Beriln, als auch die das Trautonium betreffenden Bilder aus "Elektrische Klangmaschinen" elektronisch zur Verfügung stellte.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Staatlichen Institut für Musikforschung Berlin und seinen Mitarbeitern für die Bereitstellung der Fotos (jpg) vom Volkstrautonium und dem Tyratron RK1.

Für die Zustimmung zur Verwendung von Skizzen aus früheren Publikationen bedanke ich mich bei den Verlagen RFE Elektronik und Umschau Zeitschriftenverlag.

MfG DR

Dietmar Rudolph † 6.1.22, 19.Apr.08