Funkbetriebsstelle Telegrafenberg bei Angermünde

Funkbetriebsstelle Telegrafenberg bei Angermünde

Mit dem Aufbau des Fernsehfunkes in der DDR mit Hauptsitz in Berlin- Adlershof ergab sich die Notwendigkeit, dieses auch in der gesamten Republik empfangen zu können. Es mussten also viele Fernsehsender aufgestellt werden.

Die Zuführung der Modulation zu den Fernsehsendern konnte nicht mit den beim Rundfunk üblichen Kabeln erfolgen, weil diese für die breitbandige Übertragung nicht ausreichen. Die wenigen bereits vor 1940 verlegten fernsehtauglichen Kabel, zum Beispiel nach Leipzig oder zum Feldberg mit Abzweig auf den Brocken, wurden auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone , ab 7.Oktober 1949 der DDR, sogar auf sowjetische Anweisung wieder ausgebaut und als Reparationsleistungen in die UdSSR verbracht.

Für die Videoübertragung liegt die Mindestbandbreite bei 5 MHz. Da keine entsprechenden Kabel zur Verfügung standen, wurden Richtfunkstrecken geplant.

Die entsprechend notwendige Gerätetechnik wurde im VEB Sachsenwerk Radeberg, bzw. umbenannt ab November 1956 in VEB RAFENA-Werke Radeberg, entwickelt und gefertigt.

Diese Geräte senden und empfangen im Dezimeterwellengebiet, in dem eine scharfe Bündelung der ausgestrahlten HF durch Parabolspiegel möglich ist. Die Ausbreitungseigenschaften dieser Wellen, die der Ausbreitung des Lichtes ähnlich ist, macht es erforderlich, zwischen Studio und Fernsehsender mehrere Relaisstationen zu errichten. Dabei ist das Geländeprofil zu berücksichtigen.

Eine solche Relaisstelle ist auf dem 139 m hohem Telegrafenberg in der Nähe von Angermünde, bei Altkünkendorf. Übrigens ist die Schreibweise bei einigen Karten auch Telegraphenberg .

Mit dem Bau dieser Richtfunkstelle wurde im Jahre 1954 begonnen. zunächst wurde eine Baracke für die Technik errichtet . Als Träger für die Antennen wurde ein ca 50 m hoher Stahlgittermast aus Lindenberg, wo er nicht mehr benötigt wurde, vorgesehen.

Er wurde dort abgerissen und in Telegrafenberg wieder auf bereits fertiggestellte Fundamante montiert, Bei der Montage gab es einen tödlichen Unfall als der Richtbaum brach und ein Turmbauarbeiter aus 20 m Höhe heruntergeschleudert wurde.

Im Frühjahr 1955 wurden die ersten Ausrüstungen angeliefert und auch Kollegen, die später auf der Betriebsstelle Dienst tun sollten, eingestellt. Sie haben die Betriebsstelle vom Aufbau her kennengelernt und mußten damals so manche Entbehrung auf sich nehmen.

Auch der monatliche Verdienst war selbst für damalige Verhältnisse in der DDR bescheiden. Ein Schichtstellenleiter erhielt etwa 376 DM ( DM = Ostmark DDR ) und 480 DM der Funkbetriebsstellenleiter.

Die Kollegen hatten während der Aufbauphase mit immer ständig neuen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch das Trinkwasser mußte herangeholt werden, im Winter sogar auf Skiern oder zu Fuß.

Für die Übertragung der Bildsignale wurde das Richtverbindungsgerät RVG904 aufgestellt.

RVG 904B Sender

RVG 904B Sender

RVG 904 B Empfänger

RVG 904 B Empfänger

Die Übertragung des Fernsehtones erfolgte damals mit der RVG 905.

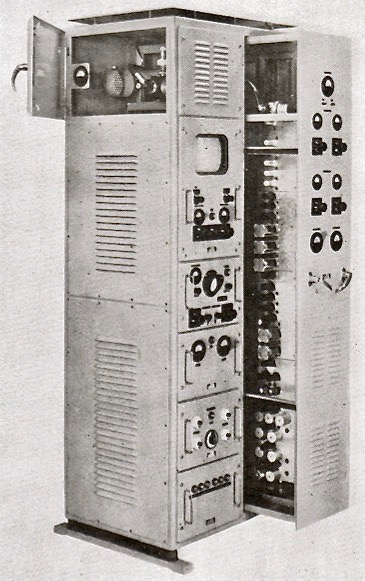

RVG 905A VEB Sachsenwerk Radeberg

Eine Relaisstrecke kann nur bei guter Zusammenarbeit aller Relaisstellen einwandfrei funktionieren. Hier gilt insbesonere der Satz " Eine Kette ist nicht stärker als ihr schwächstes Glied". Das wichigste für diese Zusammenarbeit ist aber eine gut funktionierende Sprechverbindung zwischen den einzelnen Standorten.

Aus diesem Grunde wurden weitere Richtverbindungsgeräte aufgestellt, die in beiden Richtungen eine Sprechverbindung gewährleisteten. Diese Geräte waren damals die RVG 902, von der jeweils ein Sender und ein Empfänger in Richtung Picheberg und in Richtung Helpterberg über Antennenweiche an eine Antenne geschaltet wurden. Somit waren am Stahlgittermast insgesamt sechs Antennen montiert.

Die RVG 902 mit einem TF- Bereich von 60 KHz konnte theoretisch 12 Fernsprechkanäle übertragen. Genutzt wurden jedoch nur acht . Bis 1954/55 wurden im VEB Sachsenwerk Radeberg über 800 Geräte gefertigt, Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie bei Berlin Müggelturm.

Der erste Funkbetriebsstellenleiter wurde 1955 der Kollege Uhlig. Am 15.November 1955 begann der Probebetrieb auf dem Telegrafenberg. Zuerst baute man die Nordstrecke aus, um Fernsehen in Marlow ( für Rostock ) und Schwerin auszustrahlen. Marlow geht am 07.10.1955 in Betrieb , damals noch mit OiR-Norm auf Kanal 8. Etwas später wurde auch der Helpterberg in Betrieb genommen.

Die Südstrecke mit den Richtfunktürmen Birkholzaue ( 1Juli 1961) Perwenitz und Rhinow ( 1. August 1961) und der Weststrecke Dequede-Pinnow- Schwerin (7.Oktober 1961) wird der Ring geschlossen und damit natürlich eine höhere Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Modulationsversorgung für die in den Fernsehtürmen Dequede und Schwerin befindlichen Sender Fernsehen und UKW ist damit über den Richtfunkring gesichert.

Zurück zum Jahresende 1955. Die Betriebssicherheit der technischen Anlagen war damals nicht besonders hoch. Ein ehemaliger Kollege schildert folgendes:

Die Stabilität der selbsterregten UHF-Oszillatoren war naturgemäß recht mangelhaft. Der ZF- Verstärker des RVG 904, der mit versetzten Einzelkreisen ausgerüstet war, veränderte bei Röhrenwechsel aber auch schon bei Alterung der Röhren seine Durchlaßkurve. Beim Abgleich mußte die Durchlaßkurve punktweise aufgenommen werden, so daß der gesamte Abgleich viele Stunden in Anspruch nahm.

Nicht anders verhielt es sich beim Abgleich der UHF-Verstärker.

Trotzdem die Programmzeit im Jahre 1956 nur etwa 250 Minuten pro Tag betrug, hatten die Kollegen damals alle Hände voll zu tun, Auch die Störzeitvorgaben lagen damals bei 1,7 %.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurde 1956 ein Ballempfänger aufgestellt, der die Bild- und Tonmodulation vom Fernsehsender Köpenick empfängt, die dann bei Ausfall der Betriebsstätte Picheberg in die Nordstrecke eingespeist werden kann. Alle notwendigen Arbeiten, die mit der Aufstellung des Empfängers und der Antenne verbunden waren, wurden von den Kollegen des Betriebspersonales durchgeführt.

Die gebräuchlichen Röhren der damaligen Zeit waren 6AC7, 6AG7, sowie die RV12P2000. Als UHF-Röhren wurden Metallkeramikröhren in Koaxialausführung benutzt.

Mit der Entwicklung des Fernsehens bestand auch bald die Notwendigkeit Direktübertragungen aus verschiedenen Orten der DDR zu senden. Hierzu wurde eine Übertragungsstrecke vom Übertragungsort zur nächsten Richtfunkstelle aufgebaut.

Die Richtfunkstellen schalteten dann den Streckenteil nach Adlershof rückwärts. Damit hierzu, wie es bis dahin üblich war, die Antennenkabel umgesteckt werden mussten, wurde in der Richtfunkstelle Telegrafenberg ein Antennenumschalter montiert. Damals waren die Umschaltzeiten noch relativ hoch. Da die UHF-Oszillatoren selbsterregt waren, mußte erst von Betriebsstelle zu Betriebsstelle die vorhergehende Sendestelle mit der Abstimmung gesucht werden. Es war nicht leicht, hier in kürzester Zeit ein brauchbares Bild zu übertragen.

Da nur eine Strecke in Betrieb war, konnte diese Umstimmbarkeit erst erfolgen, wenn die vorhergehende Sendung beendet war.

Um hierbei eine wesentliche Erleichterung zu erzielen, machte es sich erforderlich, eine weitere Strecke aufzubauen. Die Qualität der Übetragungen über die zweite Stecke war besser.

1957 wurde die nächste Baumaßnahme realisiert, ein Massivbau für die PYE-Strecke KTR 1000. 1958 kamen englische Monteure von der Firma PYE , die diese Technik aufbauten und in Betrieb setzten. Die Antennen lagen auf dem Dach des Gebäudes. Die entsprechenden Richtungen wurden durch Umlenkantennen, die am Mast befestigt waren, empfangen bzw. gesendet.

Die KTR 1000-Strecke verlief von Berlin Adlershof bis Schwerin und Marlow. Sender und Empfänger wurden mit Reflexklystrons betrieben. Um die Netzspannung konstant zu halten, wurde 1958 ein Regeltrafo in Betrieb genommen.

Im Jahre 1958 wurden die RVG 904 durch die RVG 908 ersetzt. Diese hatte entscheidende Verbesserungen. Die RVG 908 bestand aus drei Schränken; dem Modulator, dem Sender- und dem Empfängerschrank. Technische Daten . 1,5 GHz und 1 Bildkanal. Diese wurde in einem extra dafür hergerichteten Betriebsraum montiert.

RVG 908 Werksprospekt

Die Vorteile der RVG 908 waren:

1. die große Frequenzstabilität, die Oszillatorfrequenz wurde durch Vervielfachung einer Quarzfrequenz gewonnen.

2. die Stabilität der Durchlaßkurve der ZF-Verstärker, die sich, mit Bandfiltern ausgerüstet, bei Röhrenwechsel und im Betrieb fast gar nicht änderte.

3. Das Vorhandensein eines Wobbelgenerators, mit dem die Durchlaßkurve des UHF-Verstärkers sichtbar gemacht werden konnte, wodurch sich der UHF-Abgleich wesentlich vereinfachte.

Es gab jedoch immer noch einen Nachteil; der UHF-Verstärker behielt bei Röhrenwechsel und Alterung der Röhren LD 12 nicht seine Durchlaßkurve, so daß diese erneut und auch häufig abgeglichen werden musste. Dieser Abgleich erforderte vom Betriebspersonal Erfahrungen und auch Fingerspitzengefühl.

Der Modulator diente auch zum Einspeisen von Ballempfang bzw. zum Einspeisen einer Direktübertragung.

Als Tonübertrager wurde 1958 die RVG 955 aufgebaut und in Betrieb genommen Mit diesem Gerät konnten drei Tonprogramme übertragen werden. Dazu kam ein Dienstkanal, der eine Sprechverbindung zu den weiteren Richtfunkstellen der Strecke gewährleistete.

RVG 955 Werksprospekt

Von den RVG 955 wurden zwei Sender und zwei Empänger aufgebaut und in Betrieb genommen. In beiden Richtungen war jeweils ein Sender und ein Empfänger über Antennenweiche an eine Antenne geschaltet. Ende 1958 , als der Betriebsraum im Steingebäude voll in Betrieb war, liefen zwei Bildstrecken (KTR 1000 und RVG 908 ) und jeweils eine Tonstrecke ( RVG 955 ) mit drei Modulationswegen vorwärts und rückwärts.

Am Mast waren vier Parabolantennen und zwei Umlenk-Antennen befestigt, auf dem Dach des Steingebäudes befanden sich zwei Parabolantennen für die KTR 1000.

Die KTR 1000 von PYE zeigte bereits nach wenigen Jahren Betrieb ihre Schwächen.Die Qualität der übertragenen Bilder war zwar gut, dies wurde aber inzwischen mit dem Aufbau der RVG 908-Strecke auch erreicht. Bei Dauerbetrieb übr eine große Anzahl von Funkfeldern, die dazu noch einen relativ großen Abstand haben, machten sich aber bald Unstabilitäten bemerkbar Hinzu kam, daß man auf Ersatzteilimporte angewiesen war , die nicht in genügender Menge vorhanden waren ( Bezahlung in Devisen).

Nach nur 5 Jahren entschloß man sich zur die KTR 1000-Strecke durch eine zweite RVG 908-Strecke zu ersetzen. Dies war Ende 1963. Hierzu wurden auf dem Telegrafenberg noch ein zweiter Sender und Empfänger aufgestellt und statt der Umlenkantennen wurden Parabolspiegel montiert.

Auch nach 10Jahren ist Kollege Uhlig noch Betriebsstellenleiter, und die Krönung seiner Arbeit ist für die Betriebsstelle der Ehrentitel " Brigade der Sozialistischen Arbeit".

1958 kam endlich auch ein Kfz Typ Barkas.

Foto Museumsstiftung für Post und Telekommunikation : Barkas Bj 1958 .

Auch eine über Tiefbrunnen geschaffene Trinkwasserversorgung und ein Treibstoffbunker wurden 1959 fertiggestellt. Hier wurde der Kraftstoff für die Netzersatzanlage vorgehalten.

Soweit konnte ich aus dem Tagebuch berichten, was 1955 bis 1965 geführt wurde.

Ende des ersten Teiles

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Funkbetriebsstelle Picheberg bei Tiefensee

In der Anfangszeit war die Richtfunkverbindung der "Nordstrecke" von den Müggelbergen über Picheberg zur Funkbetriebsstelle Telegrafenberg aufgebaut.

Die Relaisstelle Picheberg befand sich sich in der Nähe von Tiefensee / Strausberg.

Rot die erste Strecke über Müggelberge, Picheberg nach Telegrafenberg und weiter nach Malchow zum Sender Marlow ( Rostock) und Bützow nach Schwerin ( die sogenannte Nordstrecke).

Diese wird von einem Ortschronisten wie folgt beschrieben:

Die Relaisstelle Picheberg wurde im Gebiet Picheberge , zwischen Tiefensee und Prötzel , östlich von Wernkirchen und nördlich von Strausberg errichtet.

Von der Deutschen Post wurde auf der höchsten Erhebung der Picheberge ein 5500 m2 großes Gelände erworben. Eine 250 m2 große Baracke war das Gebäude für die Sendestation und ein ca. 50 m hoher Stahlgittermast diente als Antennenträger. Als Empfangsantennen aus Richtung Müggelberge und als Sendeantennen Richtung Telegrafenberg fanden jeweils zwei Parabolspiegel mit 2,50 m Durchmesser Verwendung.

Hier waren die RVG904 Bildsender und Empfänger sowie der Tonsender RVG 905 untergebracht.

Die Stromversorgung wurde über eine 15 kV-Freileitung mit 30 kVA Trafo abgesichert. Für Ausfall dieser Stromzuführung stand eine Netzersatzanlage, ein kleines fahrbares Notstromaggregat, zur Verfügung.

Der Chronist schreibt dazu:

Im Falle, daß der Strom ausfiel, war der kürzeste Weg des Technikers durch das geöffnete Fenster zu springen und das Aggregat einzuschalten. Nach etwa 30 Sekunden stand die Notstromversorgung zur vollen Verfügung.

Nachdem die übrigen DEZI-Stationen der Nordstrecke fertiggestellt waren, konnte im September 1955 der Pichoberg unter Leitung des Sendestellenleiters Helmut Lange den Betrieb aufnehmen.

Die Techniker arbeiteten in zwei Schichten á 12 Stunden und hatten dann 10 Tage hintereinander frei. So wurde es den Kollegen ermöglicht ein paar Tage zu Hause zu verbringen. Hauptsächlich kamen die jungen Kolllegen aus Sachsen und Thüringen.

Jede Schicht war mit einen Schichtleiter und einem Funkmechaniker besetzt. Laut Stellenpan gab es noch einen Werkstattmechaniker, einen Antennenwart, einen Kraftfahrer und Maschinisten, eine Reinigungskraft, einen Wachschutzleiter und vier Wachmänner.

Da es jedoch an diesen Arbeitskräften mangelte, konnte eine hundertprozentige Besetzung des Stellenplanes nie erreicht werden. Da spielte natürlich auch die geringe Entlohnung eine Rolle. Aufgrund des häufigen Beschäftigtenwechsels gelang es niemals ein festes Kollektiv zu schaffen. Durch entsprechende Qualifizierung der Kollegen konnten zumindestens die Störzeitvorgaben eingehalten und sogar unterschritten werden.

In der benachbarten Gemeinde Lauenberg wurden mit dem in der Betriebsstelle vorhandenen Fernsehgerät regelmäßig öffentliche Fernsehvorführungen durchgeführt.

Bei Arbeitseinsätzen wurden auf der Betriebsstelle ein Kulturraum eingerichtet sowie ein Kohleschuppen gebaut, Auch ein Kartoffelkeller und für die Wachhunde wurde ein Hundezwinger errichtet. Die Einfriedung wurde ausgebessert , die Ringbeleuchtung in Ordnung gehalten und im umliegenden Wald Brennholz, im Sommer auch Beeren und PIlze, gesammelt.

Ein recht gutes Verhältnis bestand auch zur LPG "Steinbeck" in Leuenberg. Regelmäßig waren Kollegen bei Ernteeinsätzen dabei. Wenn die LPG anrief und um Hilfe bat, waren die dienstfreien Kollegen bereit . Es war auch notwendig, die körperliche Ausarbeitung. Die LPG-Bauern dankten es mit freundlichen Worten und einem guten Essen. Einmal wurden wir jedoch ausgelacht, da wir "Schweinefutter" gegessen hatten ! ( Originaltext in der Chronik ). Die für die Schweine bestimmten Haferflocken mit Milch und neuen Kartoffeln aus dem Dämpfer hatten uns gemundet.!

Mit der Auflösung der Betriebsstelle im Herbst 1961 war leider auch diese Zusammenarbeit zu Ende.

Zurück zur eigentlichen Arbeit:

Zu dem bereits vorhandenen Diensttelefon wurde 1957 mit der RVG 902 ein Dezi-Telefon installiert. Es war für maximal 12 Fernsprechkanäle geeignet.

Wie bereits inim obigen Artikel "Birkholzaue" beschrieben, bauten dann die Kollegen der Firma PYE die KTR 1000- Bildstrecke 1958 auf. Diese blieb bis zur Einstellung des Betriebes dieser RELAISSTELLE in Nutzung.

1959 wurden die veralteten RVG durch die neue Bildstrecke RVG 908 und die Tonstrecke RVG 955 ersetzt. Die Bild- und Tonqualität konnte damit entscheidend verbessert wurden.

Über die RVG 955 wurden neben dem Fernsehton auch zwei UKW-Programme übertragen sowie Dienstgespräche.

In Picheberg wurde allerdings kein UKW-Prpgramm abgestrahlt.

Wie schon geschrieben, im August 1961 ging die neue Station in Birkholzaue in Betrieb , damit Einstellung Objekt Picheberg. Die Arbeitskräfte wurden übernommen.

Bereits ein Jahr später wurde das TV Programm nicht mehr von den Müggelbergen sondern direkt von Adlershof übertragen.

1961 entsprachen jedoch der Standort und die Anlage nicht mehr den Anforderungen. Im Juli 1961 startete auch die neu errichtete Station in Birkholzaue .

Die gesamte Anlage auf dem Picheberg wurde demontiert und nichts erinnert mehr an diese Relaisstelle.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.