Gemeinschaftsprojekt DDS-Heimsenderlein

Gemeinschaftsprojekt DDS-Heimsenderlein

Das Projekt geht auf diesen Thread zurück. Ein erster Abschluss davon ist im Beitrag #37 zu finden. Pius Steiner und ich haben daraus ein Gemeinschaftsprojekt realisiert. Es kam noch etwas später Michael Reinelt dazu.

Die Spezifikation enthält alle Anregungen, die schon im erwähnten Thread zu finden sind.

1. Signalgenerator in der f +- Funktion, modulierbar intern und extern bis m= 100% in bester Qualtität. Frequenzeinstellung von 1 Hz bis 31 MHz in kombinierbaren Stufen von 1 Hz, 10, 100, 1000, 5k, 9K, 10k, 100k und 1 MHZ. Interne Modulation mit 500Hz m=50%. Es sind mehrere Ausführungsvarianten möglich um die Universalität nicht einzuengen. 1Vpp für m=100% Ri = 1000 Ohm.

2. NF-Signalgenerator. Da der Frequnzbereich mit 1 Hz beginnt und der AD-Wandler des DDS-Moduls 10 Bit Auflösung hat, ist der Klirrfaktor sehr klein und für NF-Messungen vorzüglich geeignet. Pius hat die Messwerte. Bei Wahl dieser Bestückvariante ist im Ausgangsspektum auch das Basisband enthalten. Wie das im Zeitbereich aussieht kann man im angezogenen Thread sehen. Wird ein Symmetriertransformator im Ausgang gewählt, so hat man den gewohnten klassischen Modulator vor sich. Es ist dann kein NF-Ausgang, in der vorgestellen Form, möglich. Die Modulation ist zusätzlich möglich, übrigens bei allen Funktionen.

2. Frequenzoffset +- einstellbar für jede gewünschte Offsetfrequenz in 1 kHz Schritten. Die letzte gewählte Frequenz in der f +- Funktion ist der Offset.

3. NF-Wobbler fix eingestellt von 20 HZ bis 20 kHz in 31 Frequenzstufen mir etwa 4 Sekunden je Durchlauf. Persönl. Bemerkung: das war meine Motivation mit dem komlexeren Projekt zu beginnen. Ob es viel Sinn hat ist eine andere Frage. Man könnte mit einem externen "logarithmischer Detektor" der Frequenzgang eines Verstärkers am Oszillograph darstellen. Schaltungen dafür sind in RMorg zu finden

4.Wobbler für den Abgleich von Radiogeräten. Die Software ist so universell gehalten, dass nur die Frequenzgrenzen die Wobbelparameter einengen. Der Wobbelhub kann sinvollerweise in 1kHz Schritten gewählt werden. Auch jede Anfangsfrequenz ist einstellbar. Eine Spezialität ist modulierbares wobbeln. Damit ist es möglich die Güte der AM-Unterdrückung eines Ratiodetektors zu beurteilen, bzw. zu verbessern. Die Festlegung der Wobbelparameter ist im angezogenen Thread ausführlich diskutiert worden. Letztlich und praktischerweise wurden, da es ja digitales wobbeln ist, 256 Frequenzsteps gewählt, was auf einem Oszillograph mit 10 cm Schirm eine Auflösung von 0,4 mm/Frequenzstep bringt. Die Wobbelfrequenz ist derzeit fix etwa 26 Hz. Es ist dies die max. Geschwindigkeit, die mit diesem Mikroprozessor möglich ist. Langsamer ist immer möglich, aber zur Zeit nicht vorgesehen. Die letzte gewählte Frequenz in der f +- Funktion ist der Hub.

Das wäre in etwa die vorliegende Spezifikation. Mit externen Ergänzungen ist z.B. ein Spektrumanalyzer, sprich Panoramaempfänger möglich. Dieses Gerät ist also auch ein Grundbaustein für vielfältige Anwendungen. Wählt man eine Wobbeleinstellung im NF-Bereich, so hört sich das wie ein Störsender in den Nachkriegsjahren an, an die sich etliche Mitglieder im RMorg noch erinnern werden.

Die Arbeitsteilung zwischen Pius und mir: Für Bedienkonzept und Software bin ich verantwortlich. Pius hat kräftig dazu beigetragen. Er selbst hat dann die Printplatte entworfen, die Schaltung ergänzt, die mehrere Bestückvarianten zulässt, die Printplatten geordert. Messungen hat vorzugsweise auch Pius durchgeführt, da er den geeigneten Messpark hat. Michael ist gerade dabei ein weiters Muster aufzubauen und wir sind noch nicht bei der definitiven Auswahl des Drehencoders angelangt. Das Bedienkonzept beinhaltet, dass der Drehgeber auch bei gedrückter Encodertaste gedreht wird. Bei Encodern mit geringem Drehmoment und vielen Raststellungen kann das zu ungewollten Funktionen innerhalb der Möglichkeiten führen. Also das ist noch nicht definitiv.

Einige Bilder zum Projekt.

1. Bedienkonzept

Das Schema ist etwas vereinfacht. Die gewählte Funktion wird auch durch Drücken der Encodertaste verlassen.

Das Schema ist etwas vereinfacht. Die gewählte Funktion wird auch durch Drücken der Encodertaste verlassen.

2. Aubau im Vergleich zum Initialprojekt

3. Wobbelin Aktion

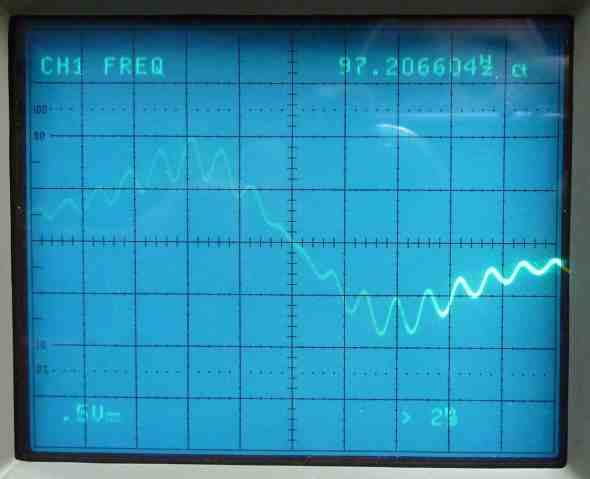

Der Frequenzzähler des Oszillographs zeigt etwa die Mittenfrequenz an. Wie schon gesagt wird je cm des Bildschirm die Frequenz 25,6 mal erhöht. Die Auflösung mit 256 Steps ist ausreichend. Das DDS-Modul, wie zu sehen, ändert die Frequenz ohne Störungen, was Analog Devices hoch anzurechnen ist. Im oberen Teil des Bildes der Wobbelhub in anderer Einstellung. Im Bild ist der Einfluss der Belichtungszeit sichtbar.

Lineares Wobbeln im NF-Bereich ist natürlich auch möglich. Aber da ist die logarithmische Teilung, d.h. log. X-Achse, besser. Ich möchte nun Pius bitten seine Messungen und Beiträge zu posten.

Letzlich haben wir einen neuen Thread begonnen, da der Ursprüngliche schon sehr lang ist. Anfragen und Kommentare sind erwünscht. Logistische Themen bitte nicht an mich richten, da bin ich schwach.Den Namen des Projektes haben wir in Anlehnung an vorhandene Projekte gewählt, da diese ausdrücken, was gemeint ist. Speisespannung 7-12 V, etwa 120 mA. Ein Gehäuse gibt es noch nicht.

Es sei wiederum darauf hingewiesen, dass bei Betrieb dieses Gerätes die nationalen Gesetze beachtet werden müssen, bzw. der Betrieb verboten ist.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Meine Version: aktueller Zustand

Vielen Dank Rudi für Deinen Anfang. Das aktuelle Schema und die Platine sind im Anhang beigefügt.

Im Gegensatz zu Rudi's Aufbau, wollte ich das Display und den Drehgeber frontseitig bestücken. Das Layout erlaubt die Verwendung des abgebildeten LCD's (Aufsteckversion) oder den Anschluss als externe Anzeige. Damit ich die IC's unter der Anzeige nach wie vor Sockeln konnte, musste ich bei meinem Prototypen die Anschlussstecker des Display verlängern.

Zusätzlich habe ich einen Teil des zweiten Filters (C16,L1,L2,C17) bestückt, um ein paar Messungen im Bezug zur Audioqualität zu erhalten. Ich habe im Augenblick noch keinen Drehgeber bestückt, sondern bediene das Gerät über einen extern angeschlossenen Geber.

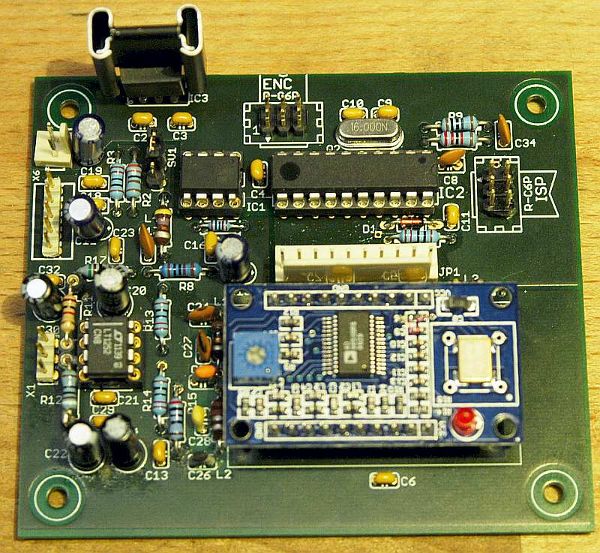

Prototyp mit aufsteckbarem Display und der SMD DDS Platine

Prototyp ohne Display.

Für L1 hatte ich keine kleinere Festinduktivität zur Hand. Aber es geht auch so. Das Filter ist wie folgt bestückt:

C16 6.8nF

C17 15nF

L1 680uH

L2 330 uH

L3 Drahtbrücke

Den Ausgang habe ich mit 620Ohm abgeschlossen und habe die folgenden

Resultate gemessen (Bewertungsfilter 30 und 80 kHz)

| f kHz |

Ueff mV |

% 80kHz |

% 30 kHz |

fMess Hz |

|---|---|---|---|---|

| 0.1 | 309 | 0.0755 | 0.0600 | 100,003 |

| 0.2 | 309 | 0.065 | 0,053 | 200.005 |

| 0.5 | 309 | 0.0541 | 0.0461 | 500.014 |

| 1 | 309 | 0.0476 | 0.0433 | 1000.025 |

| 2 | 309 | 0.048 | 0.0387 | 2000.05 |

| 5 | 310 | 0.0358 | 0.0402 | 5000.14 |

| 10 | 313 | 0.0303 | 0.0438 | 10000.26 |

| 12 | 314 | 0.043 | 0.0287 | |

| 15 | 314 | 0.0408 | 0.0253 | |

| 20 | 305 | 0.0475 | 0.023 | |

| 30 | 247 | 0.0408 | (0.0156) | |

| 50 | 116 | (0.0183) | (0.005) |

() diese Messungen sind nicht zu beachten, da die f über oder auf der Filterfrequenz des Klirranalyzers steht.

fMess ist die nachgemessene Frequenz mit einem HP5315A Zähler.

Nun, unser DDS Generator ist damit sehr wohl auch in der Lage, ein recht akzeptables Audio Signal zur Verfügung zu stellen und dies bei einem kleinen Aufwand.

Weitere Messungen an meinem Prototypen werden folgen, die sich dann im höheren Frequenzereich bewegen.

Anlagen:

- Schema und Bestückung (145 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Messungen im HF Bereich

Wie gestern versprochen, liefere ich heute zumindest 2 Bilder nach, die die Signalqualität des kleinen Gerätes meiner Ansicht nach schön aufzeigen.

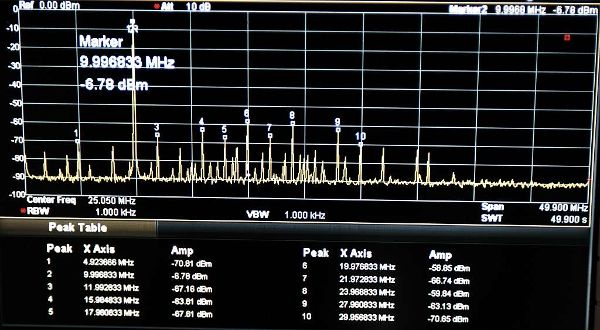

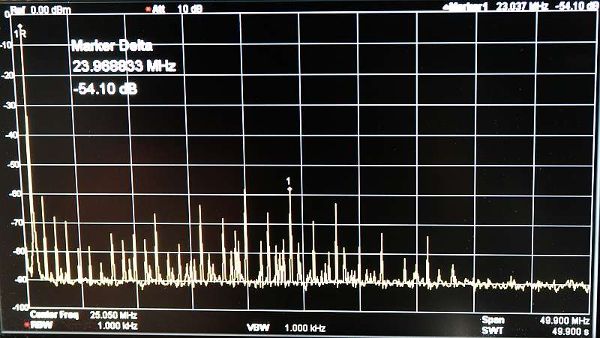

Dieses Spektrum zeigt einen Träger auf 4Mhz (1R) und bei (1) die stärkste Störstelle, die 54.1 dB tiefer liegt, als das Signal. Das Spektrum endet bei rund 50Mhz.

Und das zweite Bild zeigt ein Ausgangssignal bei 10MHz (-6.8 dBm) und die 10 grössten Störsignale bis 50MHz. Diesmal sind die Pegel Absolutwerte.

Beide Messungen wurden am Ausgang HF Out (siehe Schema) mit 50 Ohm Abschluss durchgeführt. Die Platine liegt auf dem Arbeitstisch und wird extern gespiesen. Ich vermute, dass durch den Einbau der Platine in ein Metallgehäuse und einer sauberen Signalführung die Resultate noch eine Spur verbessert würden.

Die Tabelle auf dem Bild lässt sich nicht lesen, deshalb hier der Inhalt noch einmal:

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Messergebnisse und Ausblick

Die spektrale Reinheit um -50 db zeigt, dass man bei jeder Trägerfrequenz keinerlei Filter braucht.

Auch der Klirrfaktor im NF-Bereich ist ja besser als manche Wienbrücke. Pius, danke für die Messungen. Auch HIFI Spezialisten sollten mit dem Klirr zufrieden sein, so hoffe ich zumindest.

Wirklich neu ist ja nur der NFsweep und die Wobbelfunktion. Wenn man sich das Wobbelbild ansieht, so reichen 128 Punkte für einen 10 cm Bildschirm am Scope völlig aus, was dann auch 50 Hz Wobbelfrequent ermöglicht. Im Bild ist 26,46 Hz zu sehen, was immer noch 3x langsamer ist als ein 50Hz Sinuswobbler. Jedenfalls langsamer geht immer, was jetzt nicht vorgesehen, aber möglich ist Z.B. für Quarzfiilter.

Im Bild ist der neu eingeführte Triggerimpuls zu sehen um stabile Darstellungen am Oszilligraph zu gewährleisten- Ansonst sind viele Infos im Bild enthalten, wie z.B. Wobbelfrequenz, etc. Es ist der ungestörte Übergang von einer Frequenz auf die Nächste, der beeindruckt. Analog Devices ist da wirklich Großartiges gelungen. Man kann eigentlich von analogem Wobbeln sprechen, da man die Stufen nicht erkennen kann. Der Sweep geht übrigens von 100Hz bis 1100 Hz.

Im Bild ist der neu eingeführte Triggerimpuls zu sehen um stabile Darstellungen am Oszilligraph zu gewährleisten- Ansonst sind viele Infos im Bild enthalten, wie z.B. Wobbelfrequenz, etc. Es ist der ungestörte Übergang von einer Frequenz auf die Nächste, der beeindruckt. Analog Devices ist da wirklich Großartiges gelungen. Man kann eigentlich von analogem Wobbeln sprechen, da man die Stufen nicht erkennen kann. Der Sweep geht übrigens von 100Hz bis 1100 Hz.

Das ist im nächsten Bild des NFsweep nicht so, da ist jeder der 32 Frequenzsteps über den NF-Bereich vo 20..20KHz für 1/8 Sek. stabil. Im Bild für 20 Hz und 25 Hz gut zu sehen. Das Increment von einer Frequenz zur Nächten ist 1,25 mal per Programm.

Der obere Kanal zeigt den Triggerimpuls. Unten sieht man die 20 Hz für 6cm = 120 ms und anschließend die nächste Frequenz mit 25 Hz. Dies wiederholt sich bis 20 kHz.

Der obere Kanal zeigt den Triggerimpuls. Unten sieht man die 20 Hz für 6cm = 120 ms und anschließend die nächste Frequenz mit 25 Hz. Dies wiederholt sich bis 20 kHz.

Bei solchen Arbeiten zeigt sich der Vorteil von DSO's mit deren Speichereigenschaften gegenüber analogen Scopes, deren Bildqualität und die Darstellung der Realität ja unübertroffen ist. Man braucht heutzutage fast beides.

Als nächsten Test werde ich die Funktion "f +- " für einen Synchrodynempfänger testen und berichten. Die Stabilität ist ja so gut, dass man das für jede Frequenz innerhalb 31 MHZ tun kann.

Änderungen im teilw. holprigen Satzbau. Der Anhang gilt für den Panasonic Encoder von Pollin. Die *.hexdatei ist umbenannt auf .gif, da sie sonst nicht angenommen wird. Prozessor ATtiny2313.Low fuse $EE Hi Fuse $FF

Anlagen:

- Ladbares Programm (5 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

was kostet das Gerät?

Ich habe mich heute bemüht, die ungefähren Kosten unseres Gemeinschaftsprojektes zu bestimmen. Einzelne Preise habe ich geschätzt, andere via Reichelt heraus gesucht. In meinem Aufbau benutzte ich wahrscheinlich die teuerste Variante für das LCD (Aufsteckversion). Wird ein externes LCD angeschlossen (dazu ist X3 vorgesehen), dann kann eine wesentlich günstigere Version der Anzeige benutzt werden. Meine Anzeige kostet 13,60, Rudi hat ein externes Display benutzt, das ihn gerade mal 6,00 gekostet hat.

In meiner Aufstellung habe ich möglichst alle Bauelemente aufgeführt (hoffentlich habe ich nichts vergessen). Da man vorallem die Filter vielleicht anders bestücken möchte, reduzieren sich dort die Kosten nochmals ein wenig.

Der grösste Preisposten ist sicherlich die abgebildete Platine. Da wir diese lediglich in einer Auflage von 5 Stück herstellen liessen, war der Preis mit rund Euro 22,00 relativ hoch. Wir wollten aber für den Prototypen möglichst wenig Kompromisse eingehen und liessen uns die Platine mit Lötstopp und Bestückungsdruck herstellen.

So komme ich auf totale Bauteilekosten von ca. 32 Euro zuzüglich der Platine mit 22,00 zu einer Summe von Euro 54,00

Das kann sich sehen lassen!

Anlagen:

- Detail (43 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

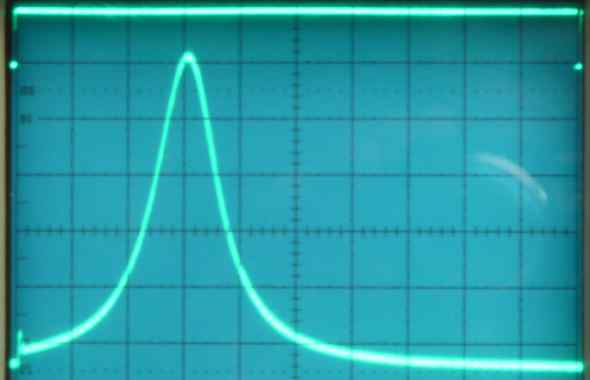

Ein Ratiodetektor am Wobbler

Eine Beispielanwendung ist der Abgleich und die Beurteilung eines Ratiodetektors., am Beispiel eines Moduls aus dem 03RL673, von dem ich noch eins in meinen Schätzen fand. Zuerst die Wobblereinstellung.

Im Display ist die Funktion "wobb" , daneben die Stepgröße, mit der die Frequenz eingestellt werden kann, zu sehen. Rechts, in der ersten Zeile die Hubeinstellung und dessen Wert darunter. Links in der zweiten Zeile die Endfrequenz mit 11,199995 MHz. Der krumme Wert kommt dadurch zustande, wenn der Hubwert von 1 MHz geteilt durch 256, dann 256 mal aufaddiert wird. Da der Rest der Division nicht berücksichtigt wird ergibt sich diese Anzeige. Die 5 Hz wird man wohl verzeihen. Der Fehler ist 4,5 ppm. Früher waren Wobbler nicht so genau.

Via den Tastkopf gelangt der Triggerimpuls, der den Beginn eines Wobbeldurchlaufs initiert, an den Kanal 2 der Scopes und triggert den Start der Zeitablenkung. Mit der Feineinstellung der Zeitablenkung wird nun der Durchlauf auf genau 10 cm eingestellt. Am Scope ist dann 1 cm haargenau 100 kHz. Haargenau im Vergleich zu historischen Wobblern. Der Tektronix 2247A kann auch Frequenz messen und zeigt im Bild die Wobbelfrequenz. Diese Methode hat IMHO Pius erfunden. SIe ist, wie zu sehen, sehr schön und praktisch, Danke.

Es ist der starke Effekt der Belichtungszeit der Kamera durch nicht gleichmäßige Helligkeit der Ratiokurve zu sehen. Der Höckerabstand ist nahezu 400 kHz. Zusätzliche Modulation mit der eingebauten Frequenz von 500 Hz, ohne angeschlossenen Ratioelko, ergibt dann folgendes Bild:

Das Bild sieht noch erwartungsgemäß aus, da die letzte ZF-Stufe noch nicht in Begrenzung ist, was absichtlich so gewählt wurde.. Leider starker Einfluss der Belichtungszeit. Die Wobbelfrequenzanzeige ist gestört durch die AM-Modulation. Schließt man nun den Ratioelko an, so wird die Stör-AM im interessanten Bereich der Ratiokurve weggefiltert. Das zeigt die unübertroffene Störunterdrückung dieser Schaltung. Einzelne Störimpulse, die in modernen Begrenzer-IC's durchkommen, haben im Ratiodetektor keine Chance.

Die AM-Unterdrückung ist gut zu sehen, die 1966 aber besser war. Wahrscheinlich haben die Dioden oder die Widerstände in Serie zu den Demodulatordioden ihren Wert ein wenig geändert. Durch den Elko sinkt übrigens die Betriebsgüte des Sekundärkreises, was den etwas größeren Höckerabstand erklärt.

Mit diesem nachbausicheren Gerät, das übrigens keine SMD-Bauteile enthält, bis auf das fertige DDS-Modul, das nur einen Widerstand zusätzlich eingebaut bekommt, kann man AM Radios von LW bis KW,einschließlich FM-ZF-Verstärkern entwickeln und reparieren.

Für Arbeiten im UKW-Bereich gibt es ja etliche Projekte im RMorg.

Übrigens, steht zwar am Anfang in der Spezifikation, aber der NF-Oszillator ist nicht zu verachten mit 0,04 % Klirrfaktor.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Wie geht es weiter

Der Aufbau unseres kleinen Gerätes stellt sich sehr einfach dar und kommt mit der preisgünstigen SMD Platine OHNE jegliche SMD Bestückung aus. Selbstverständlich wäre es auch möglich, die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufzubauen, aber mit einer Platine sieht das Resultat eben professioneller aus und die Massflächen auf der Platine verringern Störeinflüsse.

Das Gerät bedarf keines Abgleiches, was den Nachbau zusätzlich vereinfacht. Wenn man alles richtig bestückt hat,

Einschalten und loslegen.

Der DDS Lösungsansatz hat gegenüber einer Lösung mit Oszillator oder einer PLL Schaltung den grossen Vorteil, ein fixes Filter zu benutzen und damit über den ganzen HF Bereich die Oberwellen ohne Abgleich ca.50dB unterdrückt werden. PLL basierte Lösungen benutzen schaltbare Filter, was die Frequenzumstellung nicht gerade vereinfacht.

Ein kleiner Nachteil will ich aber nicht verheimlichen. Abhängig vom Filter, ist der Ausgangspegel nicht linear mit steigender Frequenz. Aber diese Eigenschaft haben auch analoge Lösungen und deren Korrektur erfordert dort einen relativ hohen Aufwand.

Bei 1 MHz messe ich 131mV, bei 10 MHz noch 103mV, bei 20 MHz sind es noch 74mV um dann bei 30 MHz fällt die Spannung auf 42 mV ab. Alle Messungen sind 50 Ohm abgeschlossen. Dieser Spannungsabfall ist auf Grund meines Filters aber nicht erstaunlich.

Eine techn. Korrektur wäre mit zusätzlicher Hard- und Software zwar möglich, würde dann aber unserem Ziel ein preisgünstiges Gerät entgegenhalten. Die Forderungen

aus dem RM an ein solches Gerät:

Keine Filterumschaltung, möglichst grosser Frequenzbereich, AM Modulation, direkte Anzeige der gewählten Frequenz und eine hohe Frequenzstabilität wurde mehr als erreicht. Auch der Betrieb an einer Batterie ist mit den 133mA Stromaufnahme und nur einer Stromquelle möglich geworden.

Zusätzlich kam ein interner NF Generator, NF Wobbler, HF Wobbler dazu. Um nochmals nachzuhaken hier die kurze Spezifikation: (alle Messungen ohne Gehäuse Einbau)

Frequenzbereich: 0 – 31MHz

Ausgangsimpedanz: 50 Ohm

Ausgangspegel: ca. 6.8 dBm (Frequenz- Filterabhängig)

AM Modulation: wahlweise über den eingebauten Sinustongenerator (500Hz) oder einer externen AM Quelle

Verzerrungen NF Bereich: ca 0.04%

Oberwellenunterdrückung HF: > 50dB

Stromaufnahme bei 7.5V:

max 170mA mit Hintergrundbeleuchtung

max 133mA ohne Hintergrundbeleuchtung

Mittlerweile hat Rudi Drabek die Software erweitert und die Möglichkeit, zur Triggerung des Oszilloskops beim Wobbelvorgang über einen Anschluss vorgesehen. Diese kleine Erweiterung wird eine Änderung der Platine nach sich ziehen, weshalb ich folgende Fragen stelle:

- Würde man die Anzeige auf der Platine weglassen, könnte man ein wenig Platz und die zwei Buchsenleisten (A) eingesparen.

- Das zweite Filter (rot Rechteckig markiert) kann weggelassen werden, was dann lediglich einen Ausgang bedeutet (reicht doch?) Dadurch würden die Basis Spezifikationen nicht beeinflusst, lediglich die symmetrische Ausgangsbeschaltung (z.B: mit einem Trafo) fällt weg.

- Sollten wir grundsätzlich darauf verzichten, das Bedienelement (Inkrementalgeber) auf der Platine selbst zu positionieren, stattdessen diese mittels Pfostenleisten nach Aussen zu führen?

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Änderungen am Layout

Sehr geehrter Herr Steiner,

mit grossem Interesse verfolge ich die Fortschritte, die Sie zusammen mit Herrn Drabek

in diesem großartigen Projekt erzielen.

Auf Ihre in den Raum gestellten Fragen zu Änderungen am Platinenlayout möchte ich folgendes anmerken:

- die Buchsenleisten für ein auf der Platine zu steckendes Display sollten aus Platz- und Kostengründen weg gelassen werden

- für meinen Bedarf könnte das zweite Filter ebenfalls entfallen

- das Bedienelement sollte, wie das o. g. Display, über Pfostenstecker angeschlossen werden

Mit freundlichen Grüßen,

Norbert Westemeyer.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Änderungen Layout

Vielen Dank Herr Westemeyer

Erst mal vielen Dank für Ihre Lorbeeren. Es macht Spass mit Rudi zusammen zu arbeiten.

Ja, per Mail erreichte mich eine ganz ähnliche Vorstellung.

Display extern (reduziert den Preis)

2. Filter streichen

Der Inkrementalgeber wird auf der Platine bleiben ich denke mir aber, dass ich dann zusätzlich einen Pfostenstecker vorsehen kann. So kann es jeder wie er will benutzen.

Als zusäztlicher (aus meiner Sicht sinnvoll) Vorschlag wurde ein Emitterfolger am Ausgang vorgeschlagen. Dies würde die Schaltung vor rückgespeisten Signalen schützen.

Wir warten nun noch einige zeit ab, da Rudi beinahe täglich wieder Softwareverbesserungen liefert und wenn wir uns dann fertig wähnen, werden wir das Layout anpassen.

freundliche Grüsse

Pius

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Softwareadaptierungen

WIe von Pius angesprochen, sind einige Gebrauchswertverbesserungen durchgeführt worden.

Bis jetzt ist vorausgesetzt, dass man "vernüftige" Eingaben macht. Zur Erklärung folgendes:

Der Frequenzbereich ist von 1 Hz bis 31 MHz festgelegt. Bei der Funktion ZF-Offset "fzf-" ist ja die ausgegebene Frequenz um den ZF-Offset kleiner. Wählt man 100 kHz und den Offset 450 kHz, so verlangt man vom DDS eine negative Frequenz, was natürlich Unfug ist.

Gleiches gilt für die Funktion "fzf+" und "wobbeln", wo die SW nun darauf achtet, ob die obere Frequenzgrenze nicht überschritten wird. In jedem der drei Fälle wird statt der Frequenz in Zeile2 der Text ">Limit<" für 2 Sekunden ausgegeben und in der Grundfunktion " f +-" fortgesetzt.

Vor diesen Adaptierungen musste man darauf achten nichts Unmögliches von dem Gerät zu verlangen. Abgestürzt ist die SW nicht, nur die Frequenzausgaben machten keinen Sinn. Aber so etwas stellt sich eben dann heraus, wenn man das DIng benützt und bisher keine Vorsorgen getroffen hat.

Der ATtiny2313 ist nun zu 89% seines Speichers voll. Sind aber auch nur 1800 Byte. An sich erstaunlich wieviel Funktionen man, in Assembler programmiert (ist IMHO am schnellsten zu lernen), in so einem kleinen µC realisieren kann. Erlernt habe ich das erst in der Pension und einige Projekte realisiert. Vielleicht kann ich Einige Leser dazu animieren.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Optimierungen...

Guten Tag Herr Steiner,

die Lorbeeren haben Sie und Hr. Drabek sich doch redlich verdient!

Der Vorschlag, einen Emitterfolger am Ausgang zu integrieren gefällt mir sehr gut.

Sollte Hr. Drabek die Software finalisiert haben, könnte sogar der ISP-Stecker

weggelassen werden….

Mi freundlichen Grüssen,

Norbert Westemeyer.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Einspruch

Bitte den ISP Stecker ja nicht weglassen!

Eine "finalisierte Software" gibt es nicht. Das ist eine Kontradiktion. Diejenigen die schon mal Software gemacht habe, werden mir zustimmen.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

ISP

Keine Sorge Michi,

wen die Stiftleiste hindert, der bestückt sie nicht. Selbstverständlich bin ich Deiner Meinung, denn schnell kommt jemand auf die Idee, das Gerät anders zu benutzen und dann ist ein Softwareupdate per ISP praktisch.

Ich werde die Layoutänderungen erst nach definitiver Diskussion mit Dir und Rudi vollziehen.

Gruss

Pius

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Geplante Messungen mit dem Wobbler

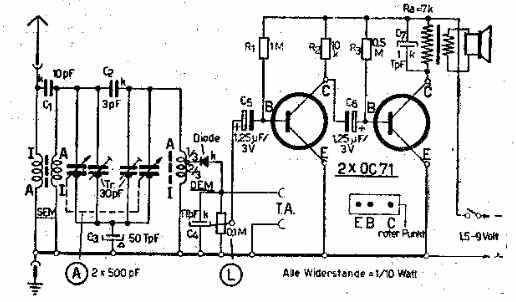

Im RMorg gibt es diese Bauanleitung einer preisgekrönten Detektor Fernempfängers. Ebenso gibt es Anleitungen für Bandfilterdetektoren wie z.B. vom "Der Radiopraktiker" aus Funk und Film vom 25.April 1956 Heft 17 als Zitat.

Bisher wurde bei mir alles nur gerechnet, aus Mangel an praktikablen Messmöglichkeiten. Das hat nun ein Ende mit der Wobbelfunktion des DDS-Heimsenderleins. Es kann ja jede Frequenz und jeder Hub gewählt werden und die x-Anzeige ist noch dazu linear am Bildschirm dargestellt.

Die Spulen müssen erst gewickelt werden. Aus der Schaltung ist die zweifache Kopplung der beiden Kreise, einmal im Fußpunkt und für hohe Frequenzen am Top der Spulen ersichtlich.

Wie die Bandbreite, bzw das kQ sich über den Empfangsbereich ändern wird, interessiert sicher sehr. Die Spulen des preisgekrönten Fernempfangsdetektors werde ich kaum realisieren können. Es kann sogar ein Dreikreisbandfilter geschaltet werden.

In der Anlage ein Excel mit den exakten Formeln für den Einzelkreis als auch eines magn. gekoppelten Zweikreisbandfilters.

Anlagen:

- Selektionsformeln (154 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Modulation am Tablet

Die vielfältigen elektronischen Geräte, die man heutzutage verwendet, wie z.B. ein Tablet als Oszillograph, sind auch als Indikator für das DDS Heimsenderlein, sehr beschränkt, geeignet. Das Bild zeigt einen Träger mit 5000 Hz moduliert mit dem internen Ton.

Die Hörkapsel eines alten Telefons ist die Tonquelle. Der Generator ist das Gerät vom ersten Projektabschluss, mit Letztstandsoftware. Der Beitrag ist nur als Anregung für eigene Experimente zu sehen.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Simulation des Bandfilterdetektors vor dem Wobbeln

Eigentlich sollte das folgende Bild, das zu dem Beitrag #14 passt eher im Beitrag von Prof. Rudolph aufscheinen. Leider ist es mir verwehrt dort zu antworten, deshalb hier. Jedenfalls eine Parallelität der Ereignisse.

Zur Simulation wurde das kostenlose Simulationsprogramm LTspiceIV verwendet.

Das Bild, besser zu erkennen noch im Anhang. Die Weitabselektion ist recht gut mit bis zu 120 dB. Da ist ein sehr sorgfältiger Aufbau erforderlich um das auskosten zu können. Am unteren Ende des MW-Bereiches ist das Filter sogar überkritisch gekoppelt, wobei dort der Fußpunktkondensator hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Jedenfalls zeigt dieses Bild erst recht die Kunst, die im preisgekrönten Detektor steckt. Dort sind Spulen mit höchster Güte in Anwendung um noch ggfs. ein 3-Kreisbandfilter zu realisieren, bzw. zusätzlich den 4. Kreis als Wellenfalle, zur Ausblendung störender Sender im Nahbereich des Nutzsenders, zu benutzen. Der Kurvenkopf wird dann mit der Wobbelfunktion gut erkennbar sein. Was natürlich klar ist sind die besonderen Gleichlaufanforderungen der beiden Kreise des Bandfilters.

LTspice kam wieder zur Anwendung, da wir zu unserem Gemeinschaftsprojekt noch eine Trennstufe zum DDS-Modul, zu dessen Schutz gegen Rückeinspeisungen, einplanen. Zu diesem Zweck wurde ein Trennverstärker, der dann 50 Ohm Ausgangsimpedanz hat, simuliert. Falls jemand Interesse am Trennverstärker hat kann ich die Siimulation veröffentlichen.

Anlagen:

- durchstimmbare Bandfilter (128 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Wobbelergebnisse.

Die Bediensoftware zeigt im Display nun die Mittenfrequenz, den Hub und die Stepgröße an. In der Minimalversion mit 2x8 Display ist der Hub nicht sichtbar, kann aber leicht ermittelt werden wie die folgenden Bilder zeigen.

.jpg)

Verändert man die Mittenfrequenz um jene Stepgröße, die im Display steht, 10 kHz, so kann man erkennen welchen Hub man eingestelt hat. Im gegenständlichen Fall 5 kHz/cm, da das Bild +- 2 cm verschoben erscheint. Das mittlere Bild hat einen Träger überlagert um zu sehen, ob dies als Marker Sinn macht. Das Bild wird eigentlich zerstört.

Wie man sieht wäre dies keine gute Methode, die außerdem, auf Grund der Präzision des Wobbelvorganges unnötig ist. Die Mittenfrequenz steht im Display und ist jederzeit bekannt. Die Teilung der Skala ist streng linear.

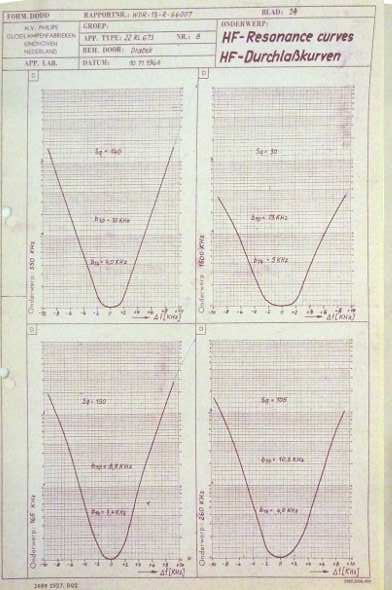

Im Bild oben zu sehen die 2 Marken auf die der Oszillograf in der X-Ablenkung so einzustellen ist, dass sie den Schirm begrenzen. Das ist die sogenannte Piusmethode, die wir hier anwenden. Es ist also kein Horizontalgenerator für den Wobbler erforderlich. Die Software erzeugt diesen Impuls zur Triggerung der X-Ablenkung. Die Wobbelfrequenz ist jetzt übrigens 83 Hz oder dauert 12 ms/Durchlauf. Dies ist immer noch 2x langsamer als ein 50 Hz Sinuswobbler. In den 60er Jahren haben wir mit 50 Hz Sinuswobblern gearbeitet, die nur ungefähr erkennen ließen, wo man war. Dashalb wurden auch die diversen Selektionskurven, natürlich punktweise, mit einem Messsender gemessen. 2 Beispiele aus dem etwa 60-seitigen Messprotokoll eines Gerätes.

Das linke Bild zeigt die Selektivität der ZF-Kurve. Das rechte Bild die Selektivität inclusive des Eingangskreises bei verschiedenen Frequenzen. Besonders im LW-Bereich wird die Selektivität durch den Eingangskreis beträchtlich erhöht und mit dumpfem Klang erfahren. Damals, vor fast 50 Jahren, war es nocht nicht üblich z.B. ein Foto als Dokumentation zu speichern, oder gar Daten aus den Geräten als Datei zu speichern.

Die Bandbreite einer Kurve vom Oszillograf ist nicht so einfach zu ermitteln, da es von der Art des Demodulators abhängt, welche Resultate man misst. Eine Messung des nicht demodulierten Signals zeigt jedoch den richtigen Wert duch Ablesung am Bildschirm, was aber nicht bequem ist.

Die folgenden Bilder sind Selektionskurven eines Einkreisdetektors mit höherer Güte. Dieser Detekror hat auch die Empfindlichkeit des preisgekrönten Detektors von Prof. Bosch, aber längst nicht die Selektivität. Auch wurden die nicht mehr erhältlichen Dioden und SoundPoweredPhones elektronisch ausgeglichen. Dieser Detektor arbeitet immer im quadratischen Bereich des Anodendetektors. Auch der Detektor von Prof. Bosch arbeitet bei kleinen Antennensignalen im quadratischen Bereich der Demodulatordiode, sodass die Güte der Spulen kaum beeinträchtigt wird. Die Messung der schon simulierten Bandfilterkurven sollen durch diese einfachen Kurven ersetzt werden, da sie nur die Simulation bestätigen würden.

Die linken Kurven repräsentieren eine Frequenz von 2 MHz und rechts 500 kHz. Man erkennt die unterschiedliche Bandbreite, die bei gleicher Güte der Spulen sich eben so ergibt. Die demodulierten Kurven schauen selektiver aus. Nur auf Grund der quadratischen Demodulatorkennlinie. Anbei ein Vergleich von einem Diodemdemodulator im linearen und quadratischen Bereich und des Anodendetektors, der, auf Grund der JFET Kennlinie nahezu immer im quadratischen Bereich arbeitet.

Es ist deutlich zu erkennen bei welcher Spannung die Diode AA119 in den quadratischen Bereich übergeht. Daneben die Demodulatorkurve des Anodendetektors mit JFET. Das Oszillografenbild zeigt was mit 100% Demodulatorwirkungsgrad gemeint ist, nämlich wenn die NF gleich groß wie die Modulation der Hüllkurve wird.

Anbei noch das Schaltbild des einfachen, aber empfindlichen Detektors an dem die Messungen mit dem Wobbler durchgeführt wurden.

Wir haben später, nach der Radioentwicklung, in der VCR-Entwicklung auch präzise Wobbler, sprich Spectrumanalyzatoren z.B. HP 8553B etc. verwendet, die ebenfalls genaue Ergebnisse, mit weit größerer Dynamik, lieferten als dieses einfache Gerätchen um wenige Euro, die in keinem Vergleich zu den sündteuren Geräten von damals stehen.

Für Reparatur und Abgleich von Radiogeräten ist dieser , bis auf die Dynamik fast Präzisionswobbler, neben seinen anderen Funktionen, sehr nützlich.

Dieser Link zeigt auf den Beginn des Projektes. Nur der Vollstängikeit halber.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Interessante Steuerung

DDS via Fernbedienung steuern. Gefällt mir, aber im Grund geht es um das Bedienkonzept, das im Thread ja schon im Beitrag #1 dargestellt ist. Es soll mit minimalem Aufwand ein Maximum an Funktionen ermöglicht werden. Ein einziger Drehencoder mit integriertem Taster erledigt alle Spezifikationsanforderungen. Innerhalb unseres Teams ist deshalb die Frage nach einer Bedienungsanleitung aufgetaucht, der ich nachkommen werde.

Bei dem Konzept mit Fernbedienung "RC" wird eine billig erhältliche RC zur Eingabe verwendet. Man realisiert damit ein Konzept "eine Taste, eine Funktion". Der Drehencoder = Drehknopf hat ja seinen praktischen Sinn seit es Radios und sonstige Geräte gibt und man ist das gewohnt. Es gibt ja sogar RC's mit Drehknopf. Jog Shuttle hies das in Neudeutsch und wurde bei einem der letzten VCR's von Philips aus Nürnberg angewandt.

Einige Meinungen dazu wären willkommen.

Ob dies mit der derzeitigen Software einfach vereinbar ist, ist offen. Der µC ist bereits zu 96% ausgenutzt.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Nachbaubericht DDS-Heimsenderlein

Die Grundlage für dieses Projekt ist das Schema und Bestückung Dokument (Beitrag 2) in diesem Thread. Von Rudi Drabek habe ich ein PCB Rev1 und die Software für die Prozessoren bekommen. Der Aufbau ist einfach. Achtung es muss ein 16Mhz Quarz verwendet werden.

Die Stückliste ist hier zu finden. der 2313 ist mit externen Takt 16Mhz zu flashen. Der Atiny13 mit 1Mhz intern. Das Bedienkonzept (1Taste 1 Drehgeber) als Flußdiagram, ist in Beitrag 1 des Threads zu sehen. Das s.g. Filter 2 habe ich nicht bestückt.

Nach dem Einschalten meldet sich der Generator mit 440Hz (Kammerton a)

Nach dem Einschalten meldet sich der Generator mit 440Hz (Kammerton a)

Die Funktionen können mit dem Drehgeber mit Taste angewählt werden.

Das blaue AD9850 Modul wird im Internet bei verschiedenen Quellen angeboten. Wesentlich billiger als der AD9850 Chip alleine!

Am Ausgang X4-3 steht die HF an. Ausgang X6-1 stellt einen Sinus mit 500Hz zur Verfügung.

X6-2 ist der Modulationseingang. Entweder die 500Hz oder externe Modulation.

Damit die HF Moduliert werden kann, muss aber am AD9850 ein Eingriff erfolgen. Nur erforderlich wenn Moduliert werden soll (Heimsenderlein) Bei D7 muss die Leiterbahn getrennt werden. Vom nun freien D7 ein Widerstand 1K nach pin12 des Chips. (Siehe Bild)

Die Klangqualität der Modulation ist mit Musik sehr gut. Bestes Ergebnis meiner gebauten AM Modulatoren bisher.

Um den Wunsch verschiedener Bedienkonzepte Rechnung zu tragen, wäre Anzudenken, dass das Bedienteil vom Generator Teil getrennt wird. Kopplung via I2C Bus. Damit sind auch unterschiedliche Interfaces (Pot, Drehgeber, Tastaturen, IR Remote, usw) ohne Änderung des Generator Teils möglich. Nur für zukünftige Entwicklung zu sehen.

Nochmals Danke an alle Protagonisten des Projektes Rudi Drabek ,Pius Steiner und Michael Reinelt für die geleistete Entwicklungsarbeit.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Aktueller Stand und weiteres Vorgehen

Unschwer ist zu erkennen, dass unser Projekt noch immer mit Volldampf vorangetrieben wird. Auch wenn man hier im RM nicht jedes Detail zu lesen bekommt, haben wir gemeinsam die Zeit genutzt und intensiv weiter gearbeitet.

Es wurden bisher 3 verschiedene Varianten der Platine gezeigt, die Gräte als Prototypen aufgebaut und die wichtigsten Kenndaten ermittelt. Ale Beispiel, wie so ein Gerät dann aussieht (wenn man das Geschick von Gerhard Heigl hat, ist in diesem Thread zu sehen:

Dort wurde auch die Frage nach der Verfügbarkeit eines Bausatzes, der Software oder der Platine alleine angesprochen. Für die Verteilung der beiden entscheidenden Komponenten (programmierte uP, Platine) hat sich auch bereits ein Mitglied aus D bei mir gemeldet und seine Hilfe für den Vertrieb in Deutschland angeboten.

Aber leider sind wir noch nicht bei diesem Schritt angekommen. Ich warte im Augenblick auf die Anlieferung meines aktuellen Standes der Platine. Selber hoffe ich, dass diese für mich hoffentlich abschliessende Version auch die gewünschten kleinen Verbesserungen zeigt (auch weniger Bauteile zu bestücken).

Anschliessend, oder parallel dazu wäre es wünschenswert, wenn wir mit einigermassen grosser Sicherheit den Bedarf an Platinen einschätzen könnten. Schliesslich bestimmt da die produzierte Stückzahl entschieden den Preis, den wir bis anhin ja noch nicht mitteilen konnten. Als Richtschnur, wo sich die Preisspanne in etwa hinbewegt kann ich im Augenblick die Kosten auf Euro 18.-- netto schätzen. Dazu kommen für mich noch die MwSt für die CH und allfällige Importkosten. Ich hoffe, dass bei einer Stückzahl (>30) sich die Kosten reduzieren.

So, es bleibt noch einiges an Arbeit übrig, und bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dankeschön an das virtuelle RM-Team. Mir bereitet diese Zusammenarbeit grossen Spass.

Pius

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Version 1.2

Ich habe gestern die Platinen erhalten und musste gleich mit der Bestückung beginnen, da ich schnell ein Ergebnis sehen wollte.

Kurz, ich denke, dass mit so wenig Bauteilaufwand das Ende der Fahnenstange beinahe erreicht ist.

Das Bild zeigt meine bestückte Platine (leider etwas unscharf). Für den Aufbau der Platine benötigte ich ca. 2.5h. Dabei lagen die Bauelemente nicht bereit, sondern ich musste diese aus den Schubladen zusammen suchen. Den grössten Zeitverlust (ca 1h) produzierte ich mir selbst, als ich zuerst die falschen Kontakte an ein Flachbandkabel crimpte, das dem Anschluss des Display dienen sollte. Zu guter Letzt vertauschte ich dann auch noch die Reihenfolge an den LCD Anschlüssen. Mit etwas mehr Ruhe, hätte ich die Platine sicherlich in 1.5h aufgebaut gehabt.

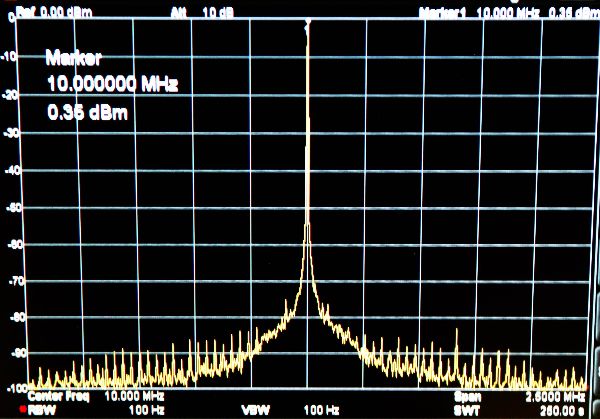

Es empfiehlt sich, den 5V Spannungsregler zu kühlen, da er bei einer Eingangsspannung von 9V doch etwas warm wird. Im oberen Platinen Bereich befinden sich die 2 Microkontroller, der Pfostenstecker für den Anschluss des Encoders (ENC) und rechts davon der Anschluss zur Programmierung des 2313. Im unteren Bereich rechts die modifizierte DDS Platine, links davon das Filter und links anschliessend der neue Ausgangsverstärker mit dem LT1227. Die Verstärkung des LT1227 habe ich mit den Widerständen R11 und R12 in etwa so dimensioniert, dass der Ausgangspegel bei 17 MHz um die 0dBm beträgt. Mit steigender Frequenz reduziert sich dieser dann auf -8dBm (@28Mhz) und steigt mit sinkender Frequenz auf etwa 1.6dBm (@2Mhz) an.

Dieses Bild zeigt meine Platine im Betrieb auf 10Mhz. Die Betriebsspannungszuführung habe ich durch einen Feritkern geführt, was die Oberwellen bei rund 250MHz um ca 5dB reduzierte. Da mein Testaufbau auf dem Tisch wild verkabelt ist, erscheint mir eine sichere Bewertung der Oberwellen im Bereich ab 125 Mhz nicht realistisch. Sichere Klarheit wird der Einbau in ein Metallgehäuse ergeben. Versuche mit zusätzlichen Ferritkernen für die Anzeige und den Incrementalgeber zeigten eine kleine Verbesserung der höher frequenten Anteile.

Das benutzte Display stammt aus einem defekten Akkuladegerät und da die Anschlüsse auf der Platine in der gleichen Abfolge wie die Anschlüsse des Displays folgen, hätte der Anschluss ein Kinderspiel sein können.

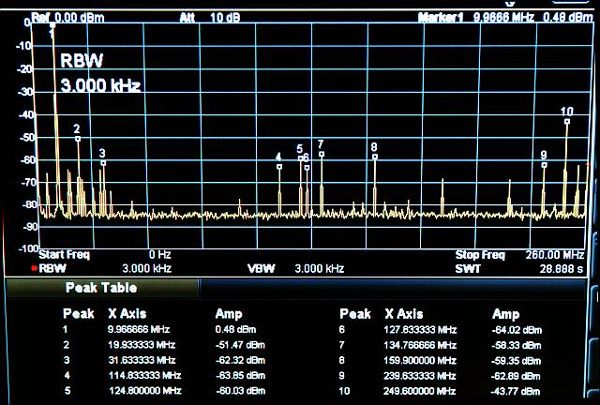

Spektrum bis 260MHz,Träger bei 10 Mhz

Den Bereich über 80 Mhz kann man sicherlich (falls man dies als notwendige betrachtet) mit einem einfachen Tiefpass am Ausgang des Verstärkers noch reduzieren. Diese hohen Oberwellen, so vermute ich, stammen von der wilden Verkabelung des Testaufbaus.

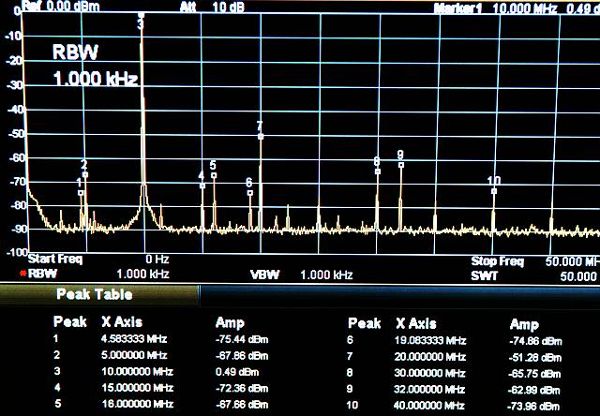

Spektrum bis 50Mhz, Träger bei 10Mhz

Die Modulation habe ich nicht betrachtet, da in diesen Teilen der Schaltung keine Änderungen vorgenommen wurden und ich gehe davon aus, dass dieser Teil unverändert ist.

Sobald ich die Abrechnung der Platinen Kosten besitze, werde ich die Kosten für die Platine hier nennen. Das beigelegte PDF enthält das Schema und den Bestückungsplan der aktuellen Version (1.2). Die Software von Rudi Drabek, zum eigenständigen Betrieb des Generators ist auch unverändert, gegenüber der Vorgängerversion.

Soweit zum aktuellen Stand unseres Gemeinschaftsprojektes. Wir bleiben dran.

Anlagen:

- DDS_Gen_AD9850_V12 (176 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Aktualisierte Bedienungsanleitung

Im #1 ist ja eine erste, inzwischen veraltete Version vorhanden. Das Projekt ist ja jetzt fertig und so war eine Überarbeitung längst fällig. Eine Ergänzung für den Zusammenhang zwischen der Zahl für die Wobbelfrequenz wurde nachgetragen. Zusätzlich ein Bild davon :

Eine vereinfachte Version dieser Tabelle wurde in die Aktuelle Bedienungsanleitung übernommen.

Heinz wird sie auf seinen Server legen.

Anlagen:

- Aktualisierte Betriebsanleitung (88 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Dokumentationsübersicht DDS_Heimsenderlein

hier eine Zusammenstellung aller aktuellen Dokumente

Anleitung GUI für Fernbedienung

folgende Threads betrachten dieses Projekt

Gemeinschaftprojekt DDS_Heimsenderlein

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Wie kann ich ein Senderlein bauen ?

Ich bin vor etwa 6 Wochen auf den DDS-Heimsender und das

Gemeinschaftsprojekt gestoßen.

Leider habe ich von der Entwicklung in 2015 überhaupt

nichts mitbekommen.

Bitte gibt es noch eine Chance, für einen der sich mit der

Programmierung von Prozessoren noch nicht beschäftigt hat,

noch an die wichtigsten Bausteine des beschriebenen

Heimsenderlein zu kommen ?

Gibt es eventuell noch eine Firma, die den Bausatz liefern

könnte, wie es bei vielen Elektor-Anleitungen der Fall war?

Oder gibt es Anfragen wegen einer Neuauflage?

Die LCD-Platine und die DDS-Subplatine könnte ich mir

vielleicht noch beschaffen - ich hoffe es zumindest.

Auch die Hauptplatine könnte mit einer Punktraster-Platine

sicherlich nachgebildet werden.

Nur bei den programmierten IC1 und IC2 bin ich am Ende

meines Wissens.

Da es sicher weitere Interessenten gibt, wäre ich für

Ratschläge dankbar, die einem zu spät gekommenen helfen

könnten.

Denn all die guten Ideen, die 2015 zum Gerät führten und

damals schriftlich festgehalten wurden, sind vergebens,

wenn sie ein heutiger Interessent nicht mehr nützen kann.

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Wie kann ich ein Senderlein bauen ?

Hallo Herr Sticht

Es gibt meist eine Chance. Aktuell liegt der Ball nun wieder bei mir. Da zwei verschiedene DDS Platinen aus China auf dem Markt sind und wir bei unserem Gerät nur einen Typus unterstützten, sind wir an der Arbeit einer neuen Version der Platine. Diese wird dann beide Versionen unterstützen und hat einige Erweiterungen, die hier im RM ausführlich diskutiert wurden, mit eingeflossen bekommen. Nun, wie gesagt, ich bin im Verzug und hoffe, dass ich die Platine für V1.4 noch diesen Monat in die Produktion geben kann.

Aber bitte bedenken Sie, dass die Erbauer des Gerätes die ganze Arbeit in ihrer Freizeit, ohne jegliche finanzielle Unterstützung ermöglichten. Die Arbeit hinter dem scheinbar einfachem Projekt ist nicht zu unterschätzen und da die Entwickler und Unterstützer in unterschiedlichen Ländern arbeiten, waren mehrere hundert Mails notwendig, bis das Gerät den heutigen Stand erreichte. Ich würde schätzen, dass mindestens 4-5 unterschiedliche Prototypen gebaut wurden, bevor die Version 1.3 dann zum Selbstkostenpreis angeboten werden konnte.

Unser Mitglied Franz Harder hat sich die Mühe gemacht die Aufbauanleitung zu erstellen, die Bausätze zusammen zu stellen und einige Male konnte er den Erwerbern der Bausätze dann behilflich sein, ihre Geräte zum Laufen zu bringen. Im Weiteren hat er auch die Vorfinanzierung der Bauteile mit dem Versand übernommen. Es läge dann wieder bei Franz, die Dokumentation so anzupassen, dass es mit der neuen Version (1.4) auch wieder zum Erfolg führen wird. Rudi Drabek als Initiator des Projektes hat mit sehr grossem Einsatz die Software für beide Atmel erstellt und war immer wieder in der Lage, die neu eintreffenden Anforderungen umzusetzen und nicht zuletzt hat Heinrich Stummer die Software für die PC Steuerung erstellt. Die hier genannte Reihenfolge der Mitwirkenden ist zufällig.

Ich persönlich habe die Zusammenarbeit schätzen gelernt und der Kontakt untereinander hat sich zu Freundschaften entwickelt und ich möchte diese Gelegenheit gleich zum Danken an meine Freunde benutzen.

Es lohnt sich, das RM regelmässig zu besuchen, nicht nur um das DDS Projekt weiter verfolgen zu können.

freundliche Grüsse

Pius Steiner

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.

Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.