EZ1

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hits: 2532 Replies: 2

Kupferbelag im Röhrenkolben einer Cu-Bi-Röhre

|

|

|

Gerhard Eisenbarth

25.Oct.18 |

1

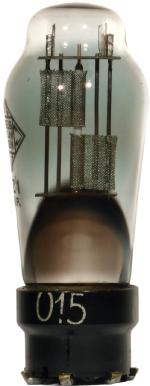

Es konnte eine Version EZ1 – Cu-Bi ersteigert werden, deren kupferfarbene Innenbeschichtung auf die Auswirkung einer abdampfenden Kupferkathode zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Kupferkathode (1932 bis 1936) bei den frühen Röhren für Autoradios (EF3, EF7, EB2, EL1, EZ1) durch Philips und Telefunken ist hier beschrieben worden: FAQ

Bedingt durch den inneren Aufbau und der Außenbeschichtung konnten bisher keine Exemplare gefunden werden, die deutlich sichtbare Spuren einer Kupferverdampfung zeigen, wie sie hier beschrieben ist: FAQ

Lediglich die EZ1 hat weder eine Innen- noch eine Außenbeschichtung und hat somit freie Sicht auf das Innenleben. Als ich die Röhre mit dem ausgeprägten kupferfarbigen Innenbelag erstmals als Foto abgebildet sah, war mir sofort bewusst, dass es sich um eine Type mit Kupferkathode handelt. Genau so hatte ich mir die Auswirkung des Abdampfens einer Kupferkathode vorgestellt, allerdings nicht so extrem in der Ausbildung eines derartigen Belags. Die folgenden vier Fotos zeigen Ansichten der Cu-Bi-Röhre mit Kupferbelag jeweils um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.Die Nummer 39 ist dreimal auf dem Umfang verteilt.

Die folgenden beiden Fotos zeigen zwei Ansichten der kupferfreien Zone im Schatten der Haltestreben.

Das folgende Foto zeigt das untere Ende der Kupferkathode

Das nächste Foto zeigt die obere Kathodenspitze. Der abgedampfte Kupferbelag ist deutlich auf der Glimmerscheibe zu erkennen.

Die elektrischen Messungen an der Röhre ergaben keine Beeinträchtigungen durch das verdampfte Kupfer. Auf der Kolbeninnenseite führt die Kupferschicht nicht zu Beeinträchtigungen. Im Bereich der stromführenden Metallteile konnten keine Kupferbeläge festgestellt werden, weil durch die kupferfarbene Beschichtung ein Einblick schwer möglich ist. Weiterhin konnten keine Schlüsse zwischen den Elektroden festgestellt werden. Als Prüfspannung wurde 400V verwendet. Die Emissionen sind im oberen Gut-Bereich. Die EZ1 ist wahrscheinlich die unempfindlichste Type bei den Folgen einer inneren Belagbildung und dadurch hervorgerufener Kurzschlussgefährdung zwischen den Elektroden durch abdampfendes Kupfer. Anders wird das bei den Typen mit mehreren Gittern wie die EF3, EF7 oder EL1 sein. Es wäre interessant, ein komplettes Autoradio mit entsprechender Bestückung mit Cu-Bi-Röhren zu begutachten.

|

|

Bernhard Nagel

29.Oct.18 |

2

Die hier gezeigte Zweiweg-Gleichrichterröhre Telefunken EZ1 Cu-Bi wurde laut Stempelung des Datumscode "ke" im Februar 1937 hergestellt.

Bildherkunft: ebay.de, gyrotune, Art.Nr. 322886966737 |

|

Jacob Roschy

29.Oct.18 |

3

Es ist schon sehr erstaunlich, dass diese Röhre noch voll funktionsfähig ist ! Der Kupferdampf durchdringt demnach die Barium- Oxydschicht, ohne deren Emissionsfähigkeit zu beeinträchtigen, hier würde man eher eine Vergiftung erwarten. Meine eigene EZ1 hat den Datumscode „gu“ für Januar 1938. Sie trägt keine Beschriftung "Cu-Bi", man kann aber deutlich die Kupferkathode sehen, wie auch den im Anfangsstadium noch grünlichen Kolbenbelag. Meine FZ1 hat den Datumscode „ZA“, der in der Liste nicht aufgeführt ist. Sie hat eindeutig keine Kupferkathode. M. f. G.

|

|

Hits: 1272 Replies: 0

EZ1 „verkupfert“

|

|

|

Jacob Roschy

20.Sep.25 |

1

Meine einzige EZ1 trägt zwar keine Beschriftung "Cu-Bi", aber die Kupferkathode ist deutlich zu erkennen.

Schon im Auslieferzustand hatte sie einen grünlichen Kolbenbelag, der auf Verdunstung von Kupfer bereits im Herstellungsprozess schließen lässt. Leider war sie nicht sehr lange als Gleichrichterröhre zu gebrauchen. Bei Betrieb unter Nenndaten neigte sie schon früh zu Überschlägen während der Aufheizzeit. Danach kam sie in einem Gerät zum Einsatz, wo bei 250 V ein Anodenstrom von nur 18 mA verlangt wurde. Selbst dieser geringen Belastung hielt sie nicht lange stand. Sie brachte nicht mehr den Impulsstrom auf, der in der normal üblichen CLC- Filterschaltung deutlich höher ist als der Strommittelwert von 18 mA, mit der Folge, dass die Spannung deutlich einbrach. Somit war erwiesen, dass diese Röhre für keine normale Anwendung zu gebrauchen ist. Angeregt durch den Beitrag „Kupferbelag im Röhrenkolben einer Cu-Bi-Röhre“, wo eine EZ1 - Cu-Bi mit dem starken Kupferbelag im Kolben gezeigt wird, beschloss ich, meine eigene EZ1 ebenfalls zu „verkupfern“.

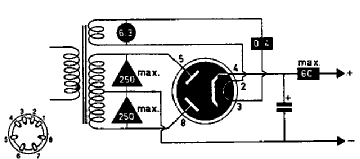

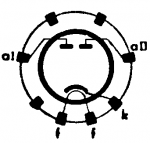

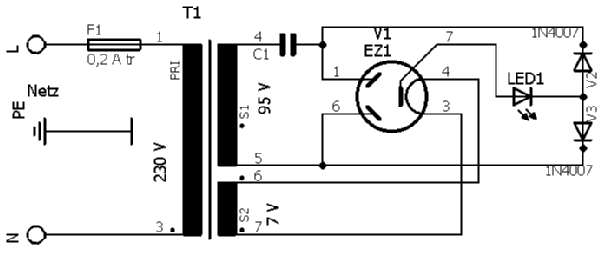

Hauptsächlich ging es darum, die EZ1 über längere Zeit zu heizen. Mit 7 V lag die Heizspannung an der oberen Grenze der Nenndaten. Die Katode glühte dabei jedoch immer noch nur sehr dunkelrot. Mit zwei zusätzlichen Dioden wurde die EZ1 zum Brückengleichrichter ergänzt, als Last kam eine LED mit ca. 2 V Brennspannung zum Einsatz. Der Anodenstrom wurde durch die Trafospannung 95 V und den Kondensator C1 bestimmt, der als kapazitiver Vorwiderstand diente. Begonnen wurde mit einem 68 nF- Kondensator, wodurch sich ein Anodenstrom von 0,36 mA ergab. Über mehrere Etappen wurde der Kondensatorwert vergrößert, bis zum Ende der Test-Serie 1 µF eingesetzt wurde, wodurch der Anodenstrom auf 29 mA anstieg. Hierbei entststand ein Spannungsabfall Ua-k von ca. 14,6 V (Spitze) in der Röhre. Dies ist nur unwesentlich mehr als in einer neuwertigen Röhre 6Z4/84 mit Ua-k^ von 13,3 V, die ähnliche Daten wie die EZ1 besitzt. d. h., die EZ1 verhält sich unter diesen Bedingungen relativ normal. Es ist mir nicht bekannt, ob der Katoden- Elektronenstrom einen Einfluss auf die Verdunstung von Kupfer hat. Ursprünglich diente die LED auch nur, um anzuzeigen, dass Strom fließt.

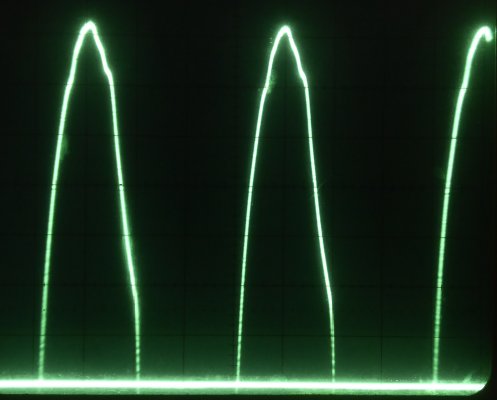

Bild : Spannungsabfall Ua-k^ der EZ1, über einer Anode. Die Abweichung von einer Sinus- Halbwelle werden durch die Verzerrungen der Netzspannung verursacht.

Nach etwa 2700 Stunden Betrieb in der Testschaltung ergab sich ein deutlich erkennbarer Kupfer- Niederschlag auf der Innenwand des Glaskolbens, womit der Beweis der Verdunstung von Kupfer aus der Katode erbracht ist.

Allerdings sieht die EZ1 nur im Belichtungskasten mit weißen Innenwänden so schön verkupfert aus. In normaler Umgebung erscheint sie noch relativ dunkel, was auf einen noch sehr dünnen Kupferbebelag schließen lässt. Dies ließe sich voraussichtlich nur ändern, wenn sie über längere Zeit mit deutlich höherer Heizspannung und daraus resultierender höherer Katodentemperatur betrieben werden würde. MfG

|

End of forum contributions about this tube

| Data Compliance | More Information |

.jpg)

Es wurde eine Testschaltung aufgebaut mit einem Netztrafo, der 7 V Heizspannung und 95 V Anodenspannung liefern konnte.

Es wurde eine Testschaltung aufgebaut mit einem Netztrafo, der 7 V Heizspannung und 95 V Anodenspannung liefern konnte.