History of the manufacturer

Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt

Both will display your name after an officer has activated your content, and will be displayed under «Further details ...» plus the text also in the forum.

| Name: | Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt (NL) | |||

| Abbreviation: | philips | |||

| Products: | Model types Tube manufacturer | |||

| Summary: |

Philips hat sich bezüglich Radios bzw. "brauner Ware" zur grössten Firma Europas entwickelt. Nur Philips konnte sich gegenüber den japanischen Firmen behaupten. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken |

|||

| Documents about this manufacturer/brand |

|

|||

| History: |

This text translated into English is here. Am 15.5.1891 gründen Frederik Philips und sein Sohn Dr. Gerard L.F. mit 75'000 Gulden in Eindhoven eine Glühlampenfabrik. 1894 beschäftigt Philips bereits 35 Mitarbeiter und der jüngere Sohn, Dr. Anton F. Philips, tritt als kaufmännischer Leiter ein. 1903 ist Philips die viertgrösste Glühlampenfabrik Europas. 1912 ändert man den Namen leicht. 1946 erneuert man das System; 1966 erfährt das System eine Erweiterung

und korrespondiert mit dem 12stelligen Code für alle Konzernprodukte. Die Typennummer besteht aus: 2 Ziffern, 2 Buchstaben, 3 Ziffern/2 Ziffern, 1 Buchstabe; (ZZBBZZZ/ZZB). Der 1. Buchstabe ergibt das Fertigungsjahrzehnt: R = 1966 - 1975 A = 1976 - 1985 D = 1986 - 1995 (... gefolgt von I und O = RADIO) Der 2. Buchstabe bezeichnet die Geräteart wie oben beschrieben. Die 3. Ziffer ergibt wieder die Preisklasse. Die 4. Ziffer bedeutet die letzte Stelle des Herstelljahres. Das sind die für einen Sammler relevanten Aussagen. Durch gute technische Entwicklungen, gutes Marketing und dezentralisierte Fabrikation entwickelt sich das Haus Philips zum grössten Radiohersteller der Welt. Das Unternehmen verkauft bis 1934 100 Mio Radioröhren [156-122] und beschäftigt 1935 weltweit etwa 30'000 Mitarbeiter [513506]. 1942 gründet Philips die North American Philips Inc. (Norelco) auf dem amerikanischen Markt und kann kurz nach Ende des Krieges dort die Canadian Radio Corp. Ltd., die Herstellerin der Rogers-Majestic-Röhren, übernehmen. Etwa im Jahre 1955 kauft Philips zudem die Amperex Electronic Products Inc. bei New York, die vor allem kommerzielle Röhren herstellt.

1987 fabriziert das Unternehmen 32 % der in Europa verkauften Fernsehgeräte, gefolgt vom französischen Thomson-Konzern (22 %) und der finnischen Nokia AG (14 % Marktanteil inkl. Salora und Luxor, Schweden). Bei Nokia sind nach dem Verkauf der Konsumgütersparte der Standard Electric Lorenz AG (SEL) durch Alcatel die Marken ITT, Graetz etc. gelandet. Philips ist wohl der einzige Konzern, den die Japaner bei Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik ernstzunehmen haben. Allerdings stellt Philips in den USA erst auf der CES 1988 Geräte der Unterhaltungselektronik unter der eigenen Marke vor und benutzte vorher die Marken der übernommenen Magnavox, Sylvania oder Philco [608815]. |

| Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |

|---|---|---|---|---|

| NL | 54 | TX1721A /68 | EF80 | Philips 43 cm (17") television receiver TX1721A /68. VHF band I and III only. Picture tube... |

| NL | 38 | Melodia 304A | EF8 | Philips Melodia 304A, exportmodel for the Dutch Indies. For schematic: see Philips 362A. |

| NL | 67–69 | IC2000 22IC2000 | BF195 | ICs: N114OM, TAA263. Transistoren: BF195, AC127, AC132. 4 LC-Kreise und ein Keramik-R... |

| NL | 41 | 657A -06 | ECH21 | SW 1: 48...175 m SW 2: 13.7...51 m See also base model 657A. |

| NL | 60–64 | Fanette L0X90T /12 | OC44 | Scale in kHz (kc/s) broadcast (MW) above as 600 - 1400 kc/s; LW-scale below 175 - 250 kc/... |

| NL | 63/64 | Fanette L0X91T | OC44 | |

| NL | 39/40 | 314X | EF8 | Three wave bands:535.6-1800Kc; 6.67-1.8Mc; 22.2-6.67Mc |

| NL | 39–41 | 292V [Export] | EF9 | |

| NL | 37 | Omvormereenheid - Umformereinheit - Convertisseur - Wechselr 7926 Code Nr. 28.891.460 | Vibrator | Optional converter for operation on DC mains. The schematic mentions Vibrator code no. ... |

| NL | 99/99 | Dublette mit ID=26917 | AK1 | ZF 104/115 = Ch 520LU. |

| NL | 31/32 | 930A | E438 | The Philips model 930A (nicknamed "Schinken" or "boîte à jambo... |

| NL | 28/29 | Plaatspanningapparat - Anodenspannungsapparat - Appareil de 3002 | 506 | Wechselstrom-Netzanode für 6 Andodenspannungen Buchsen vorne U max: 200 V, I max: ... |

Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):

Para realismo en imagen y sonido

Für Realismus in Bild und Ton

For realism in image and sound

Voor realisme in beeld en geluid

|

Hits: 2998 Replies: 1

Einstieg von Philips in den Radio- und Röhrenmarkt

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Rüdiger Walz

22.May.20 |

1

Einstieg von Philips in den Radio- und Röhrenmarkt - speziell Deutschland. Zusammenarbeit Philips - Lorenz 1927 – 1931 Einleitung In der hier im Radiomuseum abgehandelten Philips Firmengeschichte kommt das Kapitel des Einstiegs von Philips als Glühlampenhersteller in den Radio- und Röhrenmarkt - speziell in Deutschland ein wenig zu kurz, daher nachfolgend einige Details dieser faszinierenden Geschichte. Sie basieren auf der am Ende genannten Literatur. Die 1920er Jahre waren für die Radioindustrie nicht nur in Deutschland eine „Sturm und Drangzeit“ und es herrschte „Goldgräberstimmung“. Nach der Inflation und Einführung des Unterhaltungsrundfunks mit Eröffnung des ersten Senders in Berlin am 29.10.1923 und folgend in 1924/25 mit Eröffnung weiterer Sendegesellschaften entwickelte sich in Deutschland ein rasant wachsender Consumer-Markt. Das gleiche galt weltweit. Der Markt für Unterhaltungsrundfunkgeräte war durch den Patentbesitz von Firmen, die sich bereits im Ersten Weltkrieg im kommerziellen Bereich elektrotechnisch und funktechnisch betätigt hatten limitiert. Die Schlüsselpatente erstreckten sich auf die Funktechnik und die Konstruktion von Elektronenröhren. Zu diesen Firmen gehörten vor allem in Deutschland Telefunken (Mutterfirmen Siemens und AEG, Röhrenbau: Osram), Lorenz und Huth. In Frankreich war es Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil (CSF) und in USA die RCA (Radio Corporation of America, in die die American Marconi einfloss; Mutterfirma war General Electric). Gerade die Bildung der RCA in USA zeigt das hohe nationale Interesse der einzelnen Regierungen an einer Bündelung der Patente um optimale Funkstationen und Gerät ungehindert bauen und vertreiben zu können. In Großbritannien hatte Marconi die Schlüsselpatente inne. Die Firmen RCA, Marconi, CSF und Telefunken bildeten das sogenannte AEFG (America, England, France, Germany) Patentaustausch-Kartell für Elektronenröhren und hatten den Weltmarkt unter sich aufgeteilt. Philips Eintritt in den Röhrenmarkt Philips als Glühlampenhersteller hatte seit 1921 Anfragen zur Produktion von Elektronenröhren erhalten, hatte aber bald feststellen müssen, dass sie lediglich sub-Kontraktor bleiben würden und es ihnen nicht erlaubt sein würde Röhren selbst unter der Marke „Philips“ zu verkaufen. Andererseits stellte das Marketing einen stark wachsenden Bedarf und die Entwicklung eines neuen Marktes fest, der Philips eine Diversifizierung zusätzlich zu den Glühlampen erlauben würde. Firmen wie Telefunken, CSF oder RCA waren vor allem Vertriebsfirmen, die Röhren und Funkgeräte bei ihren Mutterfirmen produzieren lassen mussten. Die Trennung von Verkauf, Entwicklung und Produktion in verschiedene Firmen bremsten den Erfolg im stark wachsenden und innovativen Rundfunkmarkt. Die Belieferung mit Röhren durch Philips ermöglichte diesen Firmen, sofern durch die Mutterfirmen erlaubt, eine gewisse Flexibilität ohne selbst in Produktionsanlagen oder Entwicklungslabors investieren zu müssen. Philips schloss 1922 mit der AEFG einen Vertrag, der es Philips erlaubte, Röhren in den Niederlanden und niederländischen Kolonien gegen Zahlung einer Lizenzgebühr zu verkaufen. Außerdem verpflichtete sich die AEFG Röhren für den Verkauf in dieser Region von Philips zu beziehen. Philips verpflichtete sich in Südamerika und Europe keine Röhren unter eigenem Namen zu vertreiben. 1922 umfasste der Kontrakt 100.000 Röhren pro Jahr. Ende 1922 produzierte Philips bereits 1000 Röhren pro Tag, bei damals 300 Arbeitstagen also rund mindestens 300.000 Stück/Jahr. Man arbeitete daran die Kapazität auf 3000 Stk./Tag zu erhöhen. Dieser Kontrakt erlaubte es Philips aber auch in einigen Ländern unter eigenem Namen im Radiomarkt bekannt zu werden, zudem konnten sie durch die Massenproduktion von Röhren Knowhow sammeln und neue Entwicklungen voranbringen. Faszinierend sind die Patente von Philips aus den 1920er Jahren, die Röhrenproduktionsautomaten zeigen und das bekannteste Patent, das Philips vor allem auch beim Durchbruch im Markt half, war das Pentodenpatent von B.D.H. Tellegen. Dazu kam, dass in den Laboratorien von Philips eine verbesserte Methode der Glas-Metallverschmelzung für Senderöhren mit Hilfe von Eisen-Chrom Legierungen entwickelt wurde. 1922 war aber noch gekennzeichnet durch etliche Beschwerden über die Qualität der Röhren, vor allem aus Frankreich, was aber in 1923 behoben war. Philips wollte aber selbst am Wachstum des Rundfunkmarktes teilhaben, daher war der Vertrag mit der AEFG mit seinem Verbot einer eigenen Vermarktung zwar ein Einstieg, aber langfristig hinderlich. Zudem gab es neben den großen Firmen zunehmend kleinere Radioproduzenten, die Bedarf an Elektronenröhren hatten. Andererseits wollte Philips seine Großkunden nicht verlieren. Behindernd kam hinzu, dass Philips mit diesen Firmen auch über das Glühlampenkartell Phoebus (u.a. RCA, General Electric (GE), Telefunken, AEG, Siemens, Osram und deren Verknüpfung mit weiteren elektrotechnischen und funktechnischen Firmen wie Marconi, GEC, Marconi-Osram Valve Co., CSF und Thomson Houston) verhandelte und verbunden war. Wie sagt man seinen wichtigsten Kunden, dass man nun zu ihnen in Wettbewerb treten möchte? Der europäische Markt war zu dieser Zeit stark zergliedert. In jedem Land hatten Schlüsselfirmen die wichtigsten Patente, aber beileibe nicht in jedem Land reichten diese aus andere Produzenten von Röhren und Radios auszuschließen. Dazu kamen unterschiedliche Kartellgesetze und unterschiedliche Vereinigungen kleinerer Produzenten, wie z.B. der Verband der Funkindustrie (VDFI) in Deutschland, der mit Telefunken schließlich die Bauerlaubnisverträge und damit verbundene Lizenzgebühren aushandelte. Zudem wurden in den meisten Ländern hohe Zölle auf funktechnische Importe von bis zu 30 % erhoben um die eigene Industrie zu schützen, da Funktechnik auch eine Schlüsselindustrie für die Landesverteidigung war. Nicht nur patentrechtliche und ökonomische Bedingungen hinderten den Handel, sondern auch nationalistische Aktionen wie „Buy British-made wireless sets“ in England, die durch die BBC lanciert wurde. Philips begann 1924 Verhandlungen mit der Mullard Radio Valve Co., England, die gegen Marconi Wireless einen Röhrenpatentprozess gewonnen hatte und übernahm November 1924 50 % des Aktienkapitals und 1927 100 %. Erst 2006 wurde Mullard und andere ehemalige Röhrenfabriken der Philips in den Halbleiter-Konzern NXP-Semiconductors verkauft. (zur Geschichte von Mullard siehe auch Wikipedia). In Frankeich begann die französische Philips Tochter „La Lampe Philips“ in offenen Wettbewerb zur Tochterfirma von CSF „La Radiotechnique“ zu treten. Der harte Wettbewerb und die Patentstreitigkeiten dauerten an bis 1931 die Firmen einen Vertrag schlossen. Mit RCA schloss Philips bereits 1925 ein Patentaustauschabkommen, das die gegenseitige Nutzung von Patenten, Lizenzgebühren, Restriktionen in bestimmten Territorien etc. festlegte. RCA wollte mit dem Abkommen vor allen Dingen den amerikanischen Heimatmarkt vor der ambitionierten Expansionspolitik von Philips schützen. Vor allem wurde Philips in diesem Vertrag vom kommerziellen Radiotelegraphie und Radiotelefonie-Markt ausgeschlossen. Zusätzlich transferierte Philips am 21.3.1925 alle Geschäfte in dem neuen Radiomarkt (Geräte und Röhren) auf eine separate Firma „NV Philips Radio“. Dies hatte mehrere Vorteile. Mögliche Patentprozesse würden nicht die Geschäftstätigkeit der ganzen Firma behindern, die Aktivitäten im Phoebus Glühlampenkartell könnten von anderen Vereinbarungen mit den Firmen separiert werden, die neben Glühlampen auch im Radiomarkt tätig waren und die neue Firma könnte sich besser mit optimierter Organisation und Struktur an die Gegebenheiten des Radiomarktes anpassen. Philips im deutschen Röhren-Markt Der Einstieg in den deutschen Markt war für Philips am schwierigsten. Neben Patentproblemen, Phoebus-Kartell-Vereinbarungen und Opposition von Telefunken hatte Philips keine Verkaufsorganisation in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Philips bereits als Glühlampenfirma einen bekannten Namen hatte. Der erste Schritt war eine Vereinbarung mit Telefunken. Nach zähen Verhandlungen verpflichtete sich Telefunken am 1.10.1925 einen bestimmten Prozentsatz seiner jährlichen Röhrenverkäufe von Philips (als Telefunkenröhren gelabelt) zu beziehen, je nach Absatzmenge bis zu 20 %. Dafür verpflichtete Philips sich für 10 Jahre keine Röhren im deutschen Markt direkt zu verkaufen oder zu bewerben. Telefunken hoffte damit den ehrgeizigen Konkurrenten erst einmal ruhig zu stellen. Ausnahme waren Gleichrichterröhren und einzelne Radiobauteile, die von der Deutschen Philips Gesellschaft GmbH vertrieben wurden. Parallel dazu stieg Philips in den Röntgenröhrenmarkt ein. Da Philips zwischen 1922 und 1924 eine neue Röntgenröhre mit Metallkörper („Metalix“) entwickelt hatte, suchte sie entsprechende Partner für den Vertrieb dieser neuen Röhre in mehreren Ländern. Der Markt war konservativ, daher sollte es eine bereits etablierte Firma im Röntgenröhrengeschäft sein. Die Wahl für Deutschland fiel auf C.H.F. Müller, die 1865 in Hamburg von dem Glasbläser Carl Heinrich Florenz Müller gegründet worden war und seit 1896 Röntgenröhren herstellte. Im Ersten Weltkrieg hatte C.H.F. Müller auch Elektronenröhren hergestellt. Seit 1909 gehörte die Firma dem Chemiker Max Liebermann und war 1924 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Philips lieh C.H.F. Müller 1.050.000 Reichsmark gegen Erhalt von 25 % des jährlichen Profits und mit der Option den Kredit in eine 50 %ige Beteiligung umzuwandeln und im Falle des Ausscheidens von Liebermann die Firma zu 100 % zu übernehmen. April 1924 hatte Liebermann die Produktion von Elektronenröhren in eine separate Tochterfirma „Radio-Röhrenfabrik Hamburg (RRF)“ ausgegliedert. Siehe hier. März 1925 wurde in einem Vertrag festgelegt, dass Philips gegen 50 % des Profits technische Unterstützung für RRF durch ihre Forschungslabors leisten würde. Der Einstieg über C.H.F. Müller und RRF hatte für Philips mehrere Vorteile. C.H.F. Müller war bereits ein bekannter Name im Röntgenröhrenmarkt und besaß eigene Patente bzw. war durch eigene Vorbenutzungrechte nicht von Patenten der AEG oder Siemens im Röntgenröhren und Elektronenröhrenbereich betroffen. Philips war allerdings mit der Zusammenarbeit vor allem auf dem Röntgenröhrenbereich nicht zufrieden und so kam es bereits am 4.5.1927 zu einer 100 % Übernahme aller Anteile an C.H.F. Müller und RRF. 1926 wurde für die bei der RRF gefertigten Röhren der Handelsname „VALVO“ und 1927 das VALVO-Zeichen eingeführt. (Siehe: Valvo Logos im Wandel der Zeit) Erst ab 1927 bürgerte sich umgangssprachlich der Name „Valvo Radioröhrenfabrik“ in der Öffentlichkeit ein, der offizielle Name blieb aber weiterhin Radioröhrenfabrik GmbH, Hamburg. RRF hatte sich unter dem Manager Theodor Graf von Westarp seit 1924 allerdings gut entwickelt und war wesentlich flexibler, kommunikativer und innovativer als die Mutterfirma C.H.F. Müller. Man schätzt den Anteil von RRF in den 1920er Jahren am deutschen Röhrenmarkt auf 20 %, zusammen mit den Verkäufen von Philips-Röhren über Telefunken hatte Philips damit einen Anteil von ca.40 % (!) am deutschen Elektronenröhrenmarkt erarbeitet. Im europäischen Markt waren es 1930 sogar rund 56 %, gefolgt von Telefunken (23 %), britische Hersteller ohne Mullard (11 %), französische Produzenten (7 %), der Rest von 3 % wurde von Tungsram (HU), Schrack (AU) und Marelli (Italien) abgedeckt. Philips im Radiomarkt Seit 1925 hatte Philips begonnen Zubehör für den Radiomarkt zu produzieren wie Netzanoden, Lautsprecher, Übertrager und Gleichrichter. Die Vertriebsorganisation war gegenüber dem Einstieg in die Radioproduktion zurückhaltend. Man wollte seine großen Röhrenkunden nicht verärgern. Da die Patentsituation für Radioproduzenten oder Importe in jedem Land anders und im europäischen Markt recht komplex war, zögerte man in Eindhoven bis 1925 mit der Entscheidung und es dauerte bis 1927 bis eine Radio-Produktion begann. Auch hier ging man wieder den Weg eine Firma zu akquirieren, die bereits Erfahrungen mit der Radioproduktion und Vermarktung hatte. Philips übernahm 27.7.1926 die Aktien der Nederlandsche Seintostellen Fabriek (NSF), die nicht sonderlich erfolgreich im Radiobereich war, aber über eine Lizenz für Patente von Marconi Wireless, England verfügte. Marconi hatte die Lizenz gegen Aktienanteile an NSF vergeben und es benötigte einige Verhandlungen, damit Philips auch nach Übernahme darüber verfügen konnte. Am 6.9.1927 wurde das erste Philips-Radio, der Typ 2501 (für AC, 2502 für DC), auf der Messe in Utrecht präsentiert. Er hatte zwei Kreise, eine Hf-Tetrode und als Endröhre eine Penthode. Damit hatte er für seine geringe Röhrenzahl damals eine bemerkenswerte Leistung. Anfangs wurde eine Hf-Tetrode C142 mit Kurzfadenheizung, eine Triode F215 (Audion) mit indirekter Heizung 2,5 V und eine Pentode D143, Kurzfadenröhre 1V direkt geheizt verwendet. Das eingebaute Netzteil mit Gleichrichter lieferte nur die Heizspannungen und Gittervorspannungen. Die Anodenspannungen lieferte das externe Netzteil Typ 372. Es war die Zeit des Übergangs von Batteriegeräten zu Netzgeräten, die Röhren sind aus heutiger Sicht exotisch und erfüllte noch nicht die Vision von Anton Philips eines „all-electric sets“, das im Gegensatz zu den bis dahin produzierten Radios für den Konsumenten einfach zu installieren und zu bedienen sein sollte. Das wurde erst mit dem 2511 und 2514 erreicht, die einfach nur an die Steckdose angeschlossen werden mussten. Der Einstieg in den Radiobau gestaltete sich für Philips äußerst erfolgreich, man hatte mit dem Konzept eines Netzgeräts und den technischen Möglichkeiten der Tetroden, Pentoden und indirekt geheizten Röhren genau den richtigen Zeitpunkt getroffen. Massenproduktion erlaubt es für den Markt akzeptable Preise zu gestallten und die Geräte waren mit einem Verkauf von 51.653 Stück in 1928 ein voller Erfolg und erforderten bald eine Erweiterung der Produktionskapazitäten sowohl für Radios als auch für Röhren. Die Produktionsfläche in Eindhoven wuchs von 1926 von 130.845 qm um zusätzliche 150.000 qm bis 1930. Außerdem wurden acht neue Fabriken mit einer Gesamtfläche von 67.000 qm in Großbritannien, Deutschland, Polen Spanien, Belgien und Italien gebaut. Von 1927 bis 1930 wuchs das Personal in Eindhoven von rund 8000 auf 22.600. Gleichzeitig wurden in etlichen Ländern eigene Vertriebsfirmen aufgebaut, da Philips aufgrund der Beschränkungen im Phoebus Glühlampenkartell noch nicht unbedingt in jedem europäischen Land präsent war. 1930, als bereits der Konsolidierungsprozess in der Radioindustrie eingesetzt hatte, wurden in UK 650.000 (120 Firmen), in Deutschland 800.000 (36 Firmen) und in USA 3.800.000 (83 Firmen) Geräte produziert. Philips hatte mit in diesem Jahr verkauften 293.000 Geräten bereits einen signifikanten Anteil und gehörte damit mit zu den führenden Produzenten. Die vorhergehenden Ausführungen zeigen, dass Philips in den 1920er Jahren eine klare Diversifikations-, Innovations- und Expansionsstrategie hatte und diese auch konsequent mit Erfolg verfolgte. Fokus hier liegt zuerst einmal auf dem Radiomarkt, aber Philips hatte auch Pläne in den Markt für „alle elektrischen Consumer-Massenprodukte, wie Staubsauger, Toaster, Kühlschränke etc.“ einzusteigen (Verhandlungen mit General Electric 1928). Philips im deutschen Radiomarkt Deutschland war für den Philipskonzern der viertgrößte Absatzmarkt, wobei dieser Rang fast ausschließlich auf Elektronenröhren beruhte. Glühlampen und Radiogeräte wurden aufgrund der Kartell- und Patentsituation gar nicht, beziehungsweise kaum verkauft. Anders sah die Situation in den Ländern Rang 1-3 aus. In Großbritannien (Nr. 1), Niederlande (Nr. 2) und Frankreich (Nr. 3) hatten alle drei Produktbereiche signifikante Umsätze in gleicher Größenordnung (Zahlen 1930). Man kann sich vorstellen, dass gerade der deutsche Radiogerätemarkt in den strategischen Fokus von Philips geriet. Der deutsche Radiomarkt wurde aufgrund der Patentsituation von Telefunken dominiert. Ohne Bauerlaubnis konnte kein Geräteproduzent seine Produkte vermarkten. Lizenzzahlungen und Kontingente wurden vom Verband der Funkindustrie, VDFI, für seine Mitglieder ausgehandelt. Das Verhältnis von Philips und Telefunken kann aufgrund des Konkurrenzkampfes auf dem internationalen Markt als feindlich bezeichnet werden. Wie oben erläutert hatte Philips im Mai 1927 die Radio Röhren Fabrik Hamburg (RRF) übernommen. Ursprünglich hatte Telefunkens Direktor Schapira RRF mündlich zugesagt Radiogeräte produzieren zu dürfen. Diese Zusage wurde nach der Übernahme durch Philips zurückgezogen, dennoch begann Philips in Hamburg im Laufe des Jahres 1928 Radiogeräte (RRF 1 entspricht dem Philips 2515) zusammenzubauen und präsentierte sie auf der Berliner Funkausstellung. Telefunken klagte gegen Philips und initiierte damit einen langen juristischer Streit von 1928 – 1931. Als zweiten Schritt hatte Philips im Dezember 1928 signifikante Anteile von Lorenz übernommen. Lorenz hatte durch seinen Patentbesitz eine gute Position und war im Funkverband neben Telefunken ein wichtiger Lizenzgeber. Philips ging davon aus, dass Lorenz daher unbeschränkt Radios produzieren könne, die über die Deutsche Philips Gesellschaft (DPG) vertrieben werden könnten. Neben Telefunken war auch Siemens nicht erfreut über die Übernahme von Anteilen, da Lorenz auch im Telefoniebereich eine wichtige Rolle spielte. C.F. Siemens persönlich soll mehrfach versucht haben den Vertragsabschluss Philips-Lorenz zu verhindern, und Philips wurden große Summen zur Kompensation angeboten, trotzdem blieb Philips bei seiner Strategie für den deutschen Markt. In Berlin Tempelhof wurde unter dem Ingenieur Th. Tromp eine Produktionsstraße aufgebaut. Hier wurden der „Paladin 5“ (= RRF 1 = Philips 2515), „Paladin 20“ (=Philips 2514) und der „Hochmeister“ (= Philips 2511) basierend auf Philips Design teilweise aus Bauteilen aus Eindhoven aufgebaut. Weiterhin produzierte Lorenz eigene Entwicklungen wie den "Ordensmeister" und "Völkerbund". Das erklärt die grundsätzlichen Unterschiede in der Konstruktion dieser Geräte. Die Geräte waren mit Philips Gleichrichterröhren bestückt und wurden ohne Röhren angeboten. Siehe Hier. Das folgende Bild zeigt die Prüfung des Paladin 5 im Lorenz Werk 1, Berlin-Treptow (aus Festschrift 50 Jahre Lorenz)

Telefunken verklagte die DPG wegen Patentverletzung und appellierte an das Schiedsgericht (des Funkverbandes ?) , dass Lorenz seine Belieferung der DPG einstellen müsse. Das Schiedsgericht stellte fest, dass Lorenz keine Geräte an die DPG liefern dürfe, die gleichzeitig Philips Design haben, zum festen Preis an DPG abgegeben werden und unter Philips Markennamen vertrieben werden. Philips versuchte diese drei gleichzeitigen Bedingungen zu umgehen, indem sie bestätigte, dass nicht alle drei Bedingungen erfüllt seien dadurch dass DPG die Gräte in Kommission von Lorenz bezog. Um Ordnung in diese Konfusion zu bringen kündigte Telefunken den Lorenz – Telefunken Vertrag vom 1.2.1927, der ein Verbot des Röhrenbaus für Lorenz und die Erlaubnis Radiogeräte bis 10.000 Stück/Jahr zu bauen enthielt. Daraufhin protestierte Lorenz vor dem Schiedsgericht gegen die Kündigung des Kontraktes und bat gleichzeitig um Bestätigung des vorhergehenden Urteils. Außerdem klagte Lorenz vor dem Kartellgericht mit einem ähnlichen Anspruch. Nachdem das Schiedsgericht vergeblich versucht hatte einen Kompromiss auszuhandeln, wurde Telefunken verurteilt die Kündigung des Vertrages mit Lorenz zurückzunehmen, gleichzeitig durfte Lorenz aber Philips nicht mehr beliefern. Damit verlor die Beteiligung an Lorenz ihre Grundlage und Philips verkaufte die Anteile an die International Telegraph & Telephone Co. (ITT) am 5.5. 1930. Der Rechtsstreit zwischen Lorenz/Philips vor dem Kartellgericht ging jedoch weiter. Lorenz war verpflichtet weiter die DPG zu unterstützen. Das Kartellgericht war der Meinung, dass telefunken ein unzulässiges Monopol aufbaute und gab am 16.3.1931 der DPG recht. Es bestand nun die Gefahr, dass Philips in weiteren Prozessen eine Kompensation von 7,5 Mio RM beanspruchen könnte gegen eine Risiko von 600.000 RM Prozesskosten. Das führte zur Kompromissbereitschaft auf Telefunken-Seite und mündete am 24.11.1931 in den „Gerätevertrag“ und „Röhrenvertrag“, die sehr aufwändig und kompliziert Lizenzen und Kontingente für Röhren und Geräte regelten. Zusammengefasst war Philips vom 1.10.1935 an nun erlaubt Röhren unter dem eigenen Namen zu vertreiben und ab 1.9.1934 durfte Philips Radiogeräte in Deutschland unter eigenem Namen verkaufen. In anderen Ländern erwarb Philips an Unternehmen der Radiobranche ebenfalls Anteile und ähnliche Kontrakte wurde abgeschlossen, deren Erläuterung aber hier zu weit führen würden. Abschließen muss festgestellt werden, dass Philips erfolgreich von einem „Niemand“ im Radiomarkt 1926 bis Anfang der 1930er Jahre zu einem „Global Player“ geworden war. Mit 200.000 Geräten 1929 und 670.000 Geräten in 1934 gehörte Philips zur Spitzengruppe der Geräteproduzenten und hatte damit ca. 18% des erreichbaren globalen Marktes (außer USA, Canada, Japan und Deutschland). Literatur: I.J. Blanken, The History of Philips Electronics N.V. Volume 3+4, European Library, Zaltbommel, 1999 Gustav Lucae, 40 Jahre Rundfunkwirtschaft in Deutschland 1923 – 1963, Eigenverlag der IGR (Interessengemeinschaft Rundfunkschutzrechte vorher Verband der Funkindustrie, VDFI) Eric P. Wenaas, Radiola, The Golden Age of RCA, Sonoran Publishing, Chandler, Arizona 2007 Winfried B. Lerg, Die Entstehung des Rundfunk in Deutschland, Verlag Josef Knecht, Frankfurt/M. 2. Auflage 1970 Hans Bredow, Im Banne der Ätherwellen Band 1, Mundus Verlag Stuttgart, 1954 Lorenz Historie , ohne Namen (Siegfried Panzer ?), unveröffentlichtes Manuskript, 1979 50 Jahre Lorenz 1880 – 1930, Festschrift der C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin. 1930 75 Jahre Lorenz 1880 – 1955, Festschrift der C. Lorenz Aktiengesellschaft, Stuttgart. 1955 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Rüdiger Walz

24.May.20 |

2

Bereits Juni 1918 erschienen erste Röhren von Philips auf dem Markt. Propagiert wurden sie aber von der Nederlandse Radio-Industrie, NRI, einer Firma, die von dem bekannten holländischen Radio- und Rundfunkpionier H.H.S. à Steringa Idzerda gegründet wurde. Für NRI wurde eine Reihe von Röhren auf eher experimenteller Basis gebaut und mit dem Label „Philips-Ideezet“ vertrieben. (I.J. Blanken, History of Philips Vol.. 3) Wie oben erwähnt stieg Philips ab 1922 in die Massenfertigung von Elektronenröhren für andere Firmen ein. Hier war es notwendig eine eigene Fertigungsstrasse für Elektronenröhren aufzubauen. Es standen Kontrakte zuerst über 5000 TM Röhren für die belgische Regierung und dann eine Abnahme von 5000 Röhren/Monat (!) durch Société Indépendabnte de Télégraphie sans Fil (SIF) im Raum. Der erste Kontakt für eine Lohnfertigung für SIF wurde am 24. August 1922 unterzeichnet. Die folgende Liste (vielen Dank an E. Erb) gibt einen Überblick über die frühen Philips-Ideezet Röhren .

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hits: 1947 Replies: 2

Philips Model Codes

|

||

|

Martin Kent

19.Sep.21 |

1

I am looking at creating a table for Philips model codes and would like other members of Radiomuseum to have some input. For example: 22AH280 /00 /15 /29 /45 The prefix (22) is a country of origin code (which country?) & the suffix appears to be a market variant. In this case I do know the 45 suffix indicates models sold in Australia/New Zealand. This is a project that I feel is long needed in the Radiomuseum community. Any help and contributions from other members is most welcome and would be much appreciated. Martin. |

|

|

Torbjörn Forsman

20.Sep.21 |

2

I have tried to compile a table of those suffix codes but still don't have much to contribute with. Some notes however: The same codes are used both for sets sold under the Philips brand and for Philips-made sets sold under other brands (in Sweden, the most common ones are Conserton and DUX, for some years around 1970 also AGA and Radiola sets were in fact made by Philips). /00 seems to be standard model for general western european market. /19 for scandinavian market. /29 probably for France. Old car radios with no provision for voltage adjustment often have the suffixes of /06 , /12 or /24 for the various battery voltages. Suffix codes that i have no explanation for so far: /31 and /33 (on portable radios) /98 (on a portable b/w television, X12T740/98 ) Portable radios with plastic case that were sold in various colours, often have a letter after the suffix digits indicating the colour. Among those letters, i'm fairly sure about the following ones: B white (however i have one radio with wooden case with a B letter, a Dux T1262/00B , it is a small table radio derived from a cheap, plastic, portable model) F green or olive drab S possibly grey or grey metallic X blue Z red R has been seen on several portable radios and radiorecorders but doesn't seem to have anything to do with the case colour. |

|

|

Martin Kent

20.Sep.21 |

3

Thank you Torbjorn for your input - what you have contributed is a start. I have also seen the letter R attached to suffix's like /00R. I thought that may have indicated revision or revised. So far now we have for certain /45 (Australia/New Zealand and /19 (Scandinavia). |

|

|

Hits: 1866 Replies: 0

Philips radios sold in the Netherlands from 1927 to 1952

|

|

|

Alejandro Lattanzi

13.Feb.19 |

1

The document contains an overview of Philips radios sold in the Netherlands from 1927 to 1952 Attachments

|

|

Hits: 4183 Replies: 0

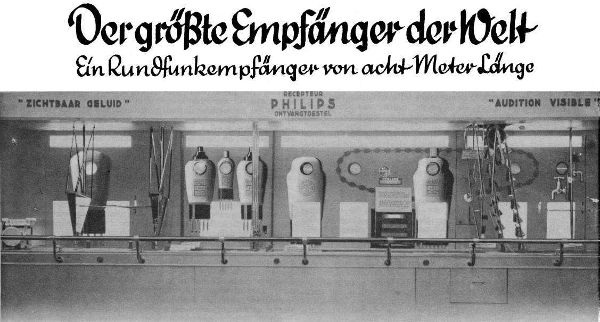

Philips 1935: Der grösste Empfänger der Welt

|

|

|

Georg Richter

10.Oct.14 |

1

Der folgende Artikel von H. Haffmans auf der Titelseite der Funkschau Nr.7 vom 16.02.1936 wurde extrahiert mit freundlicher Genehmigung des WEKA-Fachzeitschriften Verlag. Die aktuellen Ausgaben der Funkschau finden sie hier.

Wenn die FUNKSCHAU heute, im Jahre 1936, einen Artikel über einen Rundfunkempfänger von "acht Meter Länge" bringt, so soll dies kein Nachruf für das sein, was man vor 12 Jahren als Rundfunkempfänger bezeichnete. Es ist auch kein verfrühter Aprilscherz, sondern es handelt sich tatsächlich um einen modernen Rundfunkempfänger von acht Meter Länge, zweieinhalb Meter Höhe und eineinhalb Meter Tiefe. Die Firma Philips hatte auf der Weltausstellung 1935 in Brüssel diesen Riesenempfänger mit 73 Röhren aufgebaut, um die komplizierten Vorgänge im Innern eines neuzeitlichen Rundfunkempfängers dem Publikum zu zeigen und die unsichtbare Welt des Schalles sichtbar zu machen. Im Prinzip ist der Empfänger mit einem der serienmäßig hergestellten Philips-Achtpolröhren-Super identisch. Der technische Aufbau ist so, daß die Wechselspannungen am Ausgang der einzelnen Stufen dieses Empfängers noch einmal besonders verstärkt werden, und zwar so weit, daß sie mittels Braunscher Röhren sichtbar gemacht werden können. Auf diese Weise vermittelt die "Radiomaschine" ein vollständiges optisches Bild des Empfangsvorganges. Natürlich kann mit dem Gerät richtiger Rundfunkempfang betrieben werden. Sehr schön ist es dabei, die Wirkungsweise des Schwundausgleiches zu beobachten. Hierzu dienen ebenfalls zwei Braunsche Röhren, auf denen sich zwei Ellipsen in gegenläufigem Sinne bewegen. Für die Besucher allerdings war das Mikrofon eines kleinen Spezialsenders, auf den der Riesenempfänger eingestellt werden kann, der Hauptanziehungspunkt. Der "Wunderempfänger" läßt dann die Stimme des Sprechenden nicht nur im Saal ertönen, sondern macht sie auch noch auf den Leuchtschirmen der Röhren sichtbar. Die in bizarren Formen auf und ab tanzenden Lichtfiguren sind ja entschieden sehr reizvoll. Neben dieser elektrisch-optischen Methode wird die Arbeitsweise des Empfängers noch sehr sinnreich, aber weniger eindrucksvoll auf mechanischem Wege vorgeführt. Dies erfolgt mit Hilfe einer Vorrichtung, die man vielleicht Sandstreuer nennen könnte: Die Schwingungen von der Antenne und die Hilfsschwingungen von der Oktode, sowie die Mischung der beiden, dann später die Gleichrichtung, werden auf sich fortbewegenden endlosen Bändern durch Sandfiguren aufgezeichnet. Eine eingehende Beschreibung des Demonstrationsempfängers in allen technisch sehr interessanten Einzelheiten würde zu weit führen. Aber jeder, der einmal mit ähnlichen Anordnungen im Laboratorium gearbeitet hat, weiß, daß es eine sehr imponierende Leistung ist, einen Empfänger mit 73 Empfänger- und 9 Kathodenstrahlröhren aufzubauen und Monate hindurch störungsfrei in Betrieb zu halten. Im Funkhandel ist es immer eine Schwierigkeit, dem Laien, der sich einen Apparat kaufen will, die technischen Vorzüge des Gerätes klarzumachen. In den Werbeschriften für Industrieempfänger werden daher immer große Anstrengungen gemacht, die wesentlichen technischen Einzelheiten mehr oder weniger glücklich in allgemeinverständlichster Weise zu erklären. Sollte der Philips-Empfänger nur diesem Zwecke dienen, so scheint es doch fraglich, ob diefer Zweck erreicht wurde. Denn auch hier werden beim Besucher schon ein gewisses techniches Interesse und Vorkenntnisse vorausgesetzt, die heute eben noch nicht allgemein sind. Darüber hinaus besteht aber kein Zweifel, daß der "größte Empfänger der Welt" eine der Hauptattraktionen der Ausstellung war — und etwas Derartiges zu erreichen, wird wohl nicht zuletzt beabsichtigt gewesen sein. H. Haffmans. Attachments

|

|

Hits: 3836 Replies: 0

New Philips Corporate Identity

|

|

|

Vincent de Franco

20.Nov.13 |

1

Philips has changed its logo and modified its corporate identity. The new logo is an evolution of the Philips shield with the stars and waves. Originally launched in 1938, the updated shield retains the core elements symbolizing Philips. Stars represent sparks of innovation, waves show the digitally connected lives and the circle expresses the people touched around the world." |

|

Hits: 4913 Replies: 1

Ende der Philips Unterhaltungselectronic.

|

|

|

Wolfgang Bauer

30.Jan.13 |

1

Und wieder ein Hersteller weniger. Für 150 Mio. Euro wird Philips also sein komplettes UE-Portfolio - bestehend unter anderem aus Docking-Stations, Kopfhörern oder Blu-ray-Playern - an seinen langjährigen Partner Funai verkaufen. Dieser wird nebst den 150 Mio. auch jährliche Lizenzgebühren nach Holland überweisen, um die Marke Philips auch weiterhin nutzen zu können. Vorerst läuft dieser Vertrag auf fünfeinhalb Jahre. Durchgezogen wird der Deal (sofern die Behörden zustimmen) im Audiobereich voraussichtlich schon im zweiten Halbjahr 2013 werden, die DVD- und Blu-ray-Player dürfen aus Lizenzrechtlichen Gründen erst 2017 den Besitzer wechseln.

WB. |

|

Hans M. Knoll

31.Jan.13 |

2

Hallo Wolfgang. Anbei zu Deiner Meldung einen Artikel aus den NÜRNBERGER- NACHRICHTEN vom 30.Jan. 2013

Knoll Attachments |

|

Hits: 26759 Replies: 0

Philips History and Model Numbering schemes

|

||||||||||||||||

|

Michael Watterson

18.Jul.12 |

1

(Translated from the Original Manufacturer page with the help of Google Translate)

|

|||||||||||||||

|

Hits: 6479 Replies: 3

Philips Designer

|

|

|

Wilfried Haack

22.Apr.11 |

1

Hallo, in keinem der Bücher und Zeitschriften über die Firmengeschichte dieses Konzerns, finde ich Informationen über die technischen Entwicker der Radiogeräte vor 45 und die Designer der Gehäuse dieser Geräte. Nebenbei, sind auch bei vielen anderen Firmen diese Infos "Tabu"? Vielleicht kann ein holländischer Sammler Auskünfte geben? W.Haack |

|

Gidi Verheijen

23.Apr.11 |

2

Ich glaube nicht dass Informationen über die technischen Entwickler der Rundfunkgeräte und die Designer der Gehäuse dieser Geräte ein "Tabu" sind. Ein Rundfunkgerät ist aber das Ergebnis von Beiträgen vieler, meist anonymen, technischen Entwickler. Ihre namen findet man als Erfinder von Schaltungen und Verfahren wenn man alte Patente nachforscht, z.B. im "Octrooicentrum" (niederländischer Sprache) Der Architekt und Designer ir. Louis C. Kalff (1887-1976) wurde im 1925 Mitarbeiter von Philips in der Abteilung Reklame. Er war u.A. zuständig für das Philips-Logo. Ich bin nicht sicher ob er auch Radio-Gehäuse entwurfen hat. Peter van Dam schrieb in 2008 das Buch "Ir. Louis C. Kalff". In Haarlem (25 km westlich von Amsterdam) ist ein Museum in Entwicklung, dessen Zielsetzung aus dem Namen erfolgt: Radio-Televisie-Design Museum (Rundfunk-Fernsehen-Design Museum), Webseite. MfG, Gidi Verheijen |

|

Gidi Verheijen

06.May.11 |

3

In meinem letzten Beitrag gab ich eine Verweisung zum Buch "Ir. Louis C. Kalff", der ein wichtiger Designer von Philips war. Ich habe das Buch eingeschaut und kann jetzt bestätigen dass L.C. Kalff auch Radio-Gehäuse entworfen hat. Hierunten zeige ich einige Bilder aus dem Buch als Beispiele (in niedriger Resolution).

Die Gehäuse der Philips Modellen 2634, 930A und 830A wurden von L.C. Kalff entworfen.

Wie ich eher schon gesagt habe, war Herr Kalff auch zuständig für das Philips-Logo. Weiter hat er auch viele, schöne Reklame-Plakkate und Prospekte entwurfen sowie auch Verpackungsmaterial für Röhren.

Prospekt aus 1927 (links) und Verpackungsdose einer B406 aus 1925 (rechts), von Kalff entworfen.

Für Interessierte Leser einige Daten über dem Buch. - Titel: Ir. Louis C. Kalff, 1897-1976, (Het artistieke geweten van Philips) - Autor: Peter van Dam, 2008 - Massen 22 x 22 cM - 144 Seiten mit vielen, farbigen Bildern, niederländischer Sprache - ISBN-10: 90-74009-44-1 ; ISBN-13: 879-74009-44-7

MfG, Gidi Verheijen

|

|

Thomas Lebeth

06.May.11 |

4

Das von Hrn Verheijen erwähnte Buch über Louis Kalff kann ich nur empfehlen. Für Sammler deren Interesse auch den Werbemitteln, insbesondere Werbegrafik und -kunst, gilt kann ich ein weiteres Buch aus dem gleichen Verlag empfehlen: "Kunst in de Philips Reclame" von Frans Wilbrink. Frans Wilbrink besitzt wahrscheinlich die größte Sammlung an Werbegrafiken von Philips, und hat akribisch Leben und Werk von Philips-Werbegrafikern zwischen etwa 1900 und 1950 recherchiert. Das Buch zeigt neben sehr vielen Röhrenprospekten und -werbungen vor allem Reklame für Glühlampen, Röntgenröhren und Beleuchtungskörper. Auch Werbungen für Philips Rundfunkgeräte kommen nicht zu kurz. Jedenfalls ein Fundus für Philips-Sammler:

Frans Wilbrink. "Kunst in de Philips Reclame".[Z]OO producties. € 22,- Link zur gleichnamigen Homepage von Frans Wilbrink Viel Spaß beim Schmökern und Entdecken Thomas Lebeth P.S.: Mein Geheimtipp ist der Künstler Matthieu Clement...

|

|

Hits: 5501 Replies: 0

TV Testbild für Reparatur / Demozwecke

|

|

|

Wolfgang Scheida

23.Aug.07 |

1

Für Freunde der Television mag es von Interesse sein, dass das bekannte Philips Testbild

seit geraumer Zeit auf Satellit ASTRA unter 10832 H SR 22000 5/6 frei zur Verfügung steht. Über einen Digital SAT Receiver mit UHF Ausgang und einem allfällig vorhandenen nachgeschalteten UHF auf VHF Konverter können so alle bekannten 625 Zeilen Geräte auf Herz und Nieren geprüft werden. (Achtung: Die zumeist eingebauten Modulatoren sind in der Regel Zweiseitenbandmodulatoren entgegen dem normgerechten Restseitenbandverfahren und können beim Versuch einer optimalen Tuner/ZF Abstimmung Probleme bereiten) Ergänzung: Obiges Bild wurde leider zwischenzeitlich abgeschaltet. Auf Hotbird 13° Ost gibt es eines auf 11355 V 27500 - 3/4 LG W.Scheida 8/07 |

|

Hits: 10816 Replies: 7

Philips Produktion im WW2

|

|

|

Wolfgang Bauer

03.Jul.07 |

1

z.B. ....-14, -26, -29, -30, -32, -HU Bei diesem Gerät unten ist es klar, Philips akc. spol., Praha-Hloubetin. |

|

Gabriel Toth

11.Jul.07 |

2

Dear Mr. Bauer, I am trying to find the same information. Unfortunately, not too much succesfuly: -13 is for PL -14 for CS, -15 for F. Gabriel |

|

Hans van der Marel

13.Jul.07 |

3

Herr Bauer, Im holland sind wier die meinung das die folgenummern nicht sofort etwas sagt uber den produktionsort. Die buchstabe welche vor dem seriennummer steht is die anfangsbuchstabe der produktionsort. Die durch Ihnen angegeben folgennummern sind produktionsaenderungen wie geaenderte bauteile und teile wie Sie schon genennt haben. Sie korrespondieren mit schaltbildern und service dokumentation. Wie in Ihre beispiel gibt der P Praha an. In Holland sehen wir viele typen mit E ( Eindhoven ) und L ( Leuven Belgien ). Leider ist auch bei uns noch keine komplett liste zu verfuegung mit die verschiedene mogliche folgennummern.

Mfg Hans van der Marel

|

|

Wolfgang Bauer

17.Jul.07 |

4

Danke für die Informationen, die leider noch immer keine wesentlichen Klarheiten bringen konnten. Im englischen Teil dieses Forums ist jetzt auch die Frage nach einem Philips BX 330 A 64 gestellt worden.

MfG. WB. |

|

Ricardo M. Abreu

18.Jul.07 |

5

Dear Herr Bauer,

First of all, sorry for not writing in German, but I am trully unable to do so. Also, I could partially read what you wrote using an automatic translator, so perhaps I missed some points. I am the owner of the Philips BX330A-64 with the nameplate you posted above. As far as I can understand, the "-64" identifies some kind of variation on the model, not the place it was contructed. The place is probably Leuven due to the "L" on the serial number. I wrote the following on the model page: "I am restoring a Philips BX330A. Doing some research about this model, I found there are at least three variants of this model: - BX330A - BX330A-64 - BX330A-32 My set is a BX330A-64. The BX330A (without suffix) has three bands (LW, MW and only one SW band) while the BX330A-64 has four bands (LW, MW and two SW bands). The RF section has quite different: the BX330A-64 is much closer to the BX350A (with only minor differences). We may say, loosely speaking, the BX330A-64 has the RF section of an BX350A and an audio section inherited from the regular BX330. I am reconstructing those schematics and hope to post them here soon. In the BX330A pictures we can find the two types (just count how many bands are marked on the scale). I don't know details about the BX330A-32. If someone has one of these units, I would be grateful for some more information."

Moreover, this sets were constructed around 1953 and 1954, a few significant years after WW2.~ Best regards,

Ricardo |

|

Gabriel Toth

02.Aug.07 |

6

Dear Collegues, I have found some additional info about suffixes. -HU or -NU: Some older universal AC/DC models had some additional mark: HU for higher voltage (150-250V) and NU for lower voltage (120-150V), caused by no possibility to switch dropping resistors in anode supply. -B/BB: power supply from storage, 6V or 12V batteries only using vibrator. -B(S): power supply from storage 6V or 12V batteries only using vibrator. But, the 2V heating voltage is getting directly from batteries using dropping resistor. -V: power supply from storage 6V or 12V batteries only, but anode voltage is created by different way, vibrator is not used. -X or -A/X: AC power supply having special option (not included to the shassi) for DC supply possibility too. -L: Univerzal AC/DC model, but using E series tubes only, filament connected series, not parallel. -C: DC power supply only. Gabriel |

|

Ernst Erb

03.Nov.07 |

7

Dear Gabriel |

|

Gabriel Toth

18.Feb.22 |

8

I spent a bit time to analyze type label coding to make estimation, where the given Philips model was produced during 1930-1940. The dash number suffix could show country of origin or destination, but usually is showing differences in circuitry. During WW2 hard to make any deeper conclusion, since 1945 Philips started to use different coding system. RA - Argentina: special unmistakable kind of label AUS - Australia: label "Radioplayer" B - Belgium: usually serial number starts with letter "L" A - Austria: no specialty CH - Swiss: sometimes we can find label "Nur für Schweiz". On other serial numbers we can find C, F, K, N and S, but "C" looks like production for any destination, "N" from Netherlands and "S" production from France. CS - Czechoslovakia: own production probably is only Pxxxxx Pxx, C and F is license production, R is probably import. D -Germany: there are various letters in serial number, A, C, D, D in circle, E-E, F, K, S. Axxxxx Axx and D is probably German production, Exxxxxx Exx is probably production in NL for D market, the rest is import. DK - Denmark: D in circle on the label E - Spain: label is in Spanish and starts with X. F - France: on label is written Philips France and usually serial number starts with S, sometimes ending with G. GB - Great Britain: on label is written Made in England and serial number starts with M H - Hungary: special design of label and S.N. is in Hungarian - Gy. Sz. I - Italy: special design of label and in Italian. N - Norway: N in circle on the label, only one letter N in serial number, text on back wall in Scandinavian language. NL - Netherlands: sometimes in label is written Philips Holanda or Importe de Hollande. Format of serial numbers is Nxxxxx Nxx, Exxxxx Exx, Nxxxxxx Exx, Kxxxxx Kxx, or it starts with C. Except them I have found A, F, S, but I suppose, they or from different countries like D, F. PL - Poland: no letters in serial number, special model type coding dash between first and second number. Main confusion is making letter C, what we can find practically at any model at any country. The rest of them is usually caused by migration of models, Some additional estimation for dash numbers: -13, -16, -20, -29, -32, -46, -49 : different IF frequency, f.e. 118kHz, 128kHz, 125k\Hz, 131kHz, 452kHz etc - 02: IF 104kHz - 04: IF 115kHz - 10 output trafo for tropical condition - 23: different bands or IF 104kHz or different output audio tube - 25: 25Hz AC supply possible - 15: tubes from Philips GB - 21: designed for NL India If anybody knows more or has modification proposal, do not hesitate to let us know! |

End of forum contributions about this manufacturer/brand

| Data Compliance | More Information |