Pinguin U56

Akkord-Radio + Akkord Elektronik (Radios)

- Paese

- Germania

- Produttore / Marca

- Akkord-Radio + Akkord Elektronik (Radios)

- Anno

- 1956/1957

- Categoria

- Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2)

- Radiomuseum.org ID

- 344

Clicca sulla miniatura dello schema per richiederlo come documento gratuito.

- Numero di tubi

- 7

- Principio generale

- Supereterodina (in generale); ZF/IF 468/10700 kHz

- N. di circuiti accordati

- 7 Circuiti Mod. Amp. (AM) 9 Circuiti Mod. Freq. (FM)

- Gamme d'onda

- Onde medie (OM), lunghe (OL), corte (OC) e MF (FM).

- Tensioni di funzionamento

- Rete / Batterie (ogni tipo) / 110; 125; 155; 220 / 1,5 & 100 Volt

- Altoparlante

- AP magnetodinamico (magnete permanente e bobina mobile) / Ø 13 cm = 5.1 inch

- Potenza d'uscita

- 0.2 W (qualità ignota)

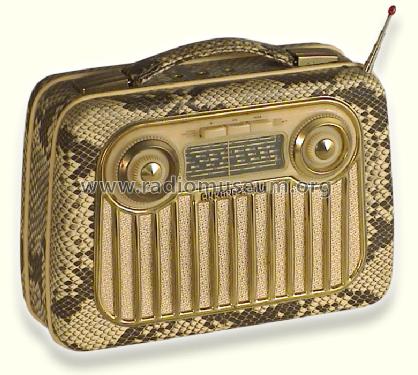

- Materiali

- Pelle / stoffa / plastica ma con altro materiale sottostante

- Radiomuseum.org

- Modello: Pinguin U56 - Akkord-Radio + Akkord

- Forma

- Apparecchio portatile > 20 cm (senza la necessità di una rete)

- Dimensioni (LxAxP)

- 265 x 200 x 100 mm / 10.4 x 7.9 x 3.9 inch

- Annotazioni

-

Neuer UKW-Tuner mit DF97 (Ersatz der DC90).

Preis für Gehäuse:mit Kunstlederbezug. Mit Lederbezug DM 278,-.

- Peso netto

- 3.9 kg / 8 lb 9.4 oz (8.59 lb)

- Prezzo nel primo anno

- 258.00 DM

- Fonte dei dati

- HdB d.Rdf-& Ferns-GrH 1956/57 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb

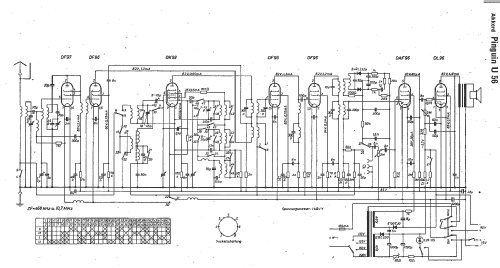

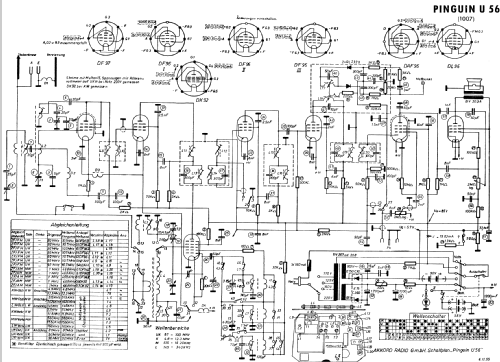

- Riferimenti schemi

- Lange Schaltungen der Funkindustrie, Buch 1

- Altri modelli

-

In questo link sono elencati 203 modelli, di cui 183 con immagini e 145 con schemi.

Elenco delle radio e altri apparecchi della Akkord-Radio + Akkord Elektronik (Radios)

Collezioni

Il modello Pinguin fa parte delle collezioni dei seguenti membri.

Discussioni nel forum su questo modello: Akkord-Radio +: Pinguin U56

Argomenti: 4 | Articoli: 9

Alle Bilder können durch Anklicken vergrößert werden

1 Einführung

Kürzlich hatte ich das große Glück, auf dem lokalen Flohmarkt einen AKKORD Pinguin zu akzeptablen Preis und in recht ansehnlichem Zustand zu finden. Zwar war von der Teleskopantenne nur noch das Basisglied vorhanden, die Skalen - Abdeckung hatte einen hässlichen Riss, der Kunstlederbezug im Schlangenhaut - Design schien ein wenig ins Bräunliche verfärbt und der Lautsprecherstoff war fleckig - trotzdem habe ich mich über den Fund dieses seltenen Gerätes gefreut.

Hier einige Bilder vom Fundzustand:

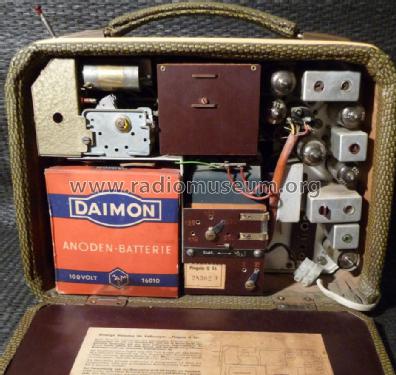

Ein Blick auf die Rückwand und in das Innere zeigte den offenbar unverbastelten Zustand. Lediglich die Pertinaxplatte zur Abdeckung des Tastenaggregats fehlte - wie meistens bei diesen Geräten.

2 Die Schaltung

Der Pinguin U56 verwendete nahezu die gleiche Schaltung wie der in einem früheren Bericht beschriebene Pinguin U55. In der folgenden Beschreibung werde ich mich daher auf die wesentlichen Unterschiede beschränken.

Die technischen Daten sind in der folgenden Tabelle zusammngefasst:

Zusammengefasst, gibt es im Vergleich zum Pinguin U55, abgesehen von dem neu gestalteten Äußeren, folgende wichtige Unterschiede:

- Der UKW - Teil verwendete anstatt einer Triode DC90 mit 50 mA Heizstrom nun eine als Triode geschaltete DF97 mit 25 mA Heizstrom.

- Der Brückenkondensator mit der Teile Nr. 24 liegt beim Pinguin U56 auf allen Wellenbereichen zwischen g1 und g3 der AM - Mischröhre DK92 (Im Pinguin U55 wurde er nur auf KW ak

tiviert)

tiviert) . Zur Funktion dieses Drahtwickel - Trimmkondensators siehe hier Abschnitt 3.4.

. Zur Funktion dieses Drahtwickel - Trimmkondensators siehe hier Abschnitt 3.4. - Der U56 besitzt eine Tonblende.

- Die Senderabstimmung kann wahlweise direkt (großer Knopf), oder untersetzt über ein Planetengetriebe erfolgen (kleiner Knopf).

- Erweiterte Stromversorgung:

Der U56 kann wahlweise am Wechselstromnetz, mit Hilfe des Zerhackers / Wechselrichters AKZ103 an einer 6 / 12 V Autobatterie, oder mit Batterien bzw. einem Akkumulator betrieben werden.

Bei Batterie- / Akku-Speisung erfolgt die Anodenspannungsversorgung stets mit einer 100 V Batterie (im Schaltbild 90 V). Für die Heizspannungsversorgung stehen drei Optionen zur Verfügung: (i) zwei 1,5 V Monozellen oder (ii) ein DEAC - NiCd - Akkumulator BD3 (3 Ah), oder (iii) eine Monozelle und ein Akkumulator werden parallelgeschaltet.

Die beim PINGUIN U56 neu eingeführte Option der Akkumulatorspeisung erforderte die Einführung eines zusätzlichen Umschalters mit den Stellungen I und II.

Wird der Umschalter auf Postion II gestellt hat das folgende Konsequenzen:

- Der Spannungsstabilisator wird deaktiviert!.

- Steht der "Batt" - "Netz" - Umschalter auf "Batt", so wird die Heizspannung (+H) durch die Entladespannung des Akkumulators (Mittelwert: 1,22 V) bestimmt.

- Steht der "Batt" - "Netz" - Umschalter auf "Netz", so wird der Akkumulator aus dem Netzteil geladen und die Heizspannung (+H) wird durch die Ladespannung des Akkumulators auf 1,35 - 1,5 V begrenzt. Kommt es durch unglückliche Umstände zum Kontaktverlust des Akkumulators fällt diese Spannungsbegrenzung weg, und die Heizspannung steigt auf einen für die Heizfäden gefährlichen Wert an. Es wird daher emphohlen, den Akkumulator vom Fachmann einlöten zu lassen.

Die Wichtigkeit der korrekten Stellung dieses zusätzlichen Schalters wird in der Bedienanleitung mehrfach hervorgehoben.

3 Demontage

Vielleicht ist es dem einen anderen Besitzer dieses Modelles schon aufgefallen: Man findet keine Bilder von der Verdrahtungsseite des Pinguin U56. Das hat seinen Grund: die Demontage des Gerätes hat so einige Tücken, auf die ich im Folgenden näher eingehen werde.

Nach Abziehen der kleinen und großen Drehknöpfe zeigt sich folgendes Bild:

Nach Lösen der 4 Schlitzmuttern ober - und unterhalb der Drehachsen kann man die TROLITUL -"Brille" abnehmen. Diese Aktion gestaltet sich aber schwieriger als man zunächst ahnt, da man den zwischen Skalenabdeckung und der an die "Brille" angeschraubten Blechskala laufenden Skalenzeiger ausfädeln muss. Das gelingt nur, wenn man den Skalenzeiger zunächst ungefähr in die Skalenmitte stellt, die "Brille" von den 4 Stehbolzen nach vorne abzieht und dann vorsichtig nach unten bewegt. Ist man hier zu ungeduldig, reisst das Skalenseil.

Hier noch einmal die Ansicht der demontierten "Brille" von oben und von unten mit ihren 3 Rezessen (blaue Kreise) zur Aufnahme der Skalenseilrollen.

Eine weitere Demontage ist nur möglich, nachdem man das Skalenseil von den 3 Umlenkrollen abgenommen und das Skalenseilrad von der Achse abzogen hat. Für den späteren Zusammenbau muss man hier natürlich darauf achten, in welcher Position Skalenzeiger und Skalenseilrad standen.

Da der stark verschmutzte Lautsprecherstoff gereinigt werden sollte, wurde auch der mit kleinen Nägeln am Gehäuse fixierte Lautsprechergrill abgenommen.

Vor Abnehmen des Lautsprechergrills muss man beachten, dass dieser über eine kleine, rot/weiß- geringelte Luftspule (ca. 500 nH) mit dem Masse Sammelpunkt an der Lautsprecher - Halteschelle verbunden ist. Diese, wie auch die 500 nH Luftspule vom Masse - Sammelpunkt zum Chassis (siehe unten) dienten als elektrische Verlängerung der Gegengewichte (Lautsprechergrill = "Verzierung" und Chassis) zur λ/4 (75 cm) Teleskopantenne. Ein anloges Konstrukt zur Groundplane - Antenne, bei der die Radials unter dem Lambda / 4 - Strahler eine virtuelle Erde aufspannen.

Hier sieht man noch einmal die beiden Enden dieser Spule (rote Pfeile).

Die Rückseite des Lautsprechergrills mit der angelöteten Luftspule zur Masseverbindung:

Bevor man nun die drei M4 Halteschrauben (blaue Pfeile) löst, um das Chassis aus dem Gehäuse zu ziehen, müssen noch einige Lötverbindungen aufgetrennt werden (rote Pfeile)

- Verbindungsdrähte zum Lautsprecher.

- Verbindung vom Masse - Sammelpunkt an der Lautsprecherschelle zum Chassis (kleine Luftspule ebenfalls mit 500 nH).

- Dicker gelber Verbindungsdraht vom Antennen - Lötstützpunkt neben dem Masse - Sammelpunkt zum Antenneingang am UKW - Tuner. Der nach rechts unten laufende dicke weiße Draht führt zum Fußpunkt der Teleskopantenne.

4 Chassisansichten und Gehäuseinnenseite

4.1 Die Verdrahtungsseite

Erfreulicherweise zeigte sich die Verdrahtung im Originalzustand ohne irgendwelche sichtbaren Eingriffe. Der komplizierte Chassisausbau hatte offenbar den positiven Effekt, dass sich noch niemand an eine Reparatur gewagt hatte.

Hier noch einige Detailaufnahmen der Verdrahtung:

4.2 Heizspannungs - Stabilisierung

Bei dem blauen Bauteil im unteren Teil das Bildes handelt es sich um den im Schaltbild nicht näher bezeichneten Heizspannungsstabilisator.

Da ich zu der schlecht entzifferbaren Typbezeichnung St0,5g11/2 (?) - vermutlich ein Selengleichrichter - keinerlei Informationen finden konnte, habe ich eine U-I-Kennlinie aufgenommen.

Man erhält eine typische Gleichrichterkennlinie mit steilen Stromanstieg von ca. 80 mA / V oberhalb einer Schwellspannung von ~1 V - also die für die Stabilisierung der Heizspanng gewünschte Charakteristik.

Man erhält eine typische Gleichrichterkennlinie mit steilen Stromanstieg von ca. 80 mA / V oberhalb einer Schwellspannung von ~1 V - also die für die Stabilisierung der Heizspanng gewünschte Charakteristik.

Im normalen Betrieb mit intakten Heizfäden stellt sich bei Netzspannungsversorgung am Stabilisator eine Spannung von 1,5 V ein (am eigenen Gerät gemessen). Hat eine der Röhren einen offenen Heizfaden, so steigt die Spannung im Heizkreis zwar leicht an, ein größerer Anstieg wird aber durch den Stromanstieg durch den Stabilisator abgefangen.

4.3 Planetengetriebe

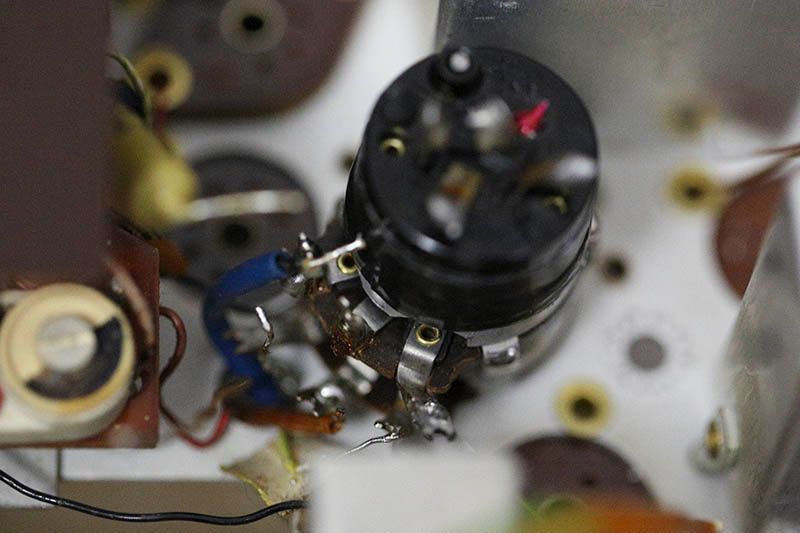

Hier noch eine Nahaufnahme des Planetengetriebes, das eingeführt wurde, um im Kurzwellenbereich eine feinfühligere Abstimmung zu ermöglichen.

4.4 Gehäuse - Innenseite

Vom Masse - Sammelpunkt an der Lautsprecher - Halteschelle führen Leitungen zur seitlichen Erdbuchse, zum Lautsprechergrill und zum Chassis, die letztgenannten über jeweils 500 nH Luftspulen.

Abschließend noch einige Ansichten des ausgebauten Chassis aus unterschiedlichen Blickwinkeln:

5 Reparaturarbeiten

5.1 Netzbetrieb

Für die anfänglichen Arbeiten wurde das Gerät stets am Netz betrieben. Schon bei den ersten Tests zeigte sich, dass der Wellenschalter ernsthafte Kontaktprobeme hatte. Also wurden zunächst die Wellenschalterkontakte gereinigt. Dazu flute ich gewöhnlich das Tastenaggregat mit HAGERTY - Silberputzmittel, lasse es ein paar Stunden einwirken und wasche es danach gründlich mit Äthanol aus. Nach eintägigem Trocknen war die Kontaktgabe viel besser und man musste eine Wellenbereichstaste nicht mehr mehrfach drücken, bevor man stabilen Empfang bekam.

Dieselbe Reinigungsprozedur wurde dann auf den Umschalter "Batterie" - "Netz" angewandt, der zunächst auch nur sporadisch Kontakt machte.

Obwohl ich keinerlei Bauteile getauscht hatte (!), funktionierte das Gerät danach zunächst einwandfrei, bis es eines Tages total verstummte. Der Heizfaden der Endröhre DL96 war durchgebrannt. Nach Ersatz der Röhre lief der Pinguin wieder auf den AM - Bändern. Auf UKW herrschte Stille. Der Grund: Nun war der Heizfaden der DF96 / I durchgebrannt.

Meine zunächst gehegte Befürchtung, dass der Stabilisator nicht ordnungsgemäß arbeitete und daher die Heizspannung zu hoch lag, bestätigte sich nicht: Sie lag bei Netzbetrieb bei 1,5 V. Die Röhren waren also offenbar an Alterung gestorben.

Die DF96 /I wurde also ersetzt und das Gerät lief wieder einwandfrei. Leider dauerte die Freude nicht lange. Nach kurzer Spielzeit setzte der UKW - Empfang wieder aus und man hörte nur noch Rauschen. Die UKW - Misch-/Oszillatorröhre DF97 erwies sich als zu schwach (nur noch 40% Emission) und der Oszillator hatte ausgesetzt. Sie wurde gegen eine mit 70% Emission ausgetauscht (besseres gab es in meiner Sammlung nicht) und UKW funktionierte wieder.

Von nun an funktionierten bei Netzbetrieb alle Wellenbereiche ohne weitere Aussetzer, und ich habe versucht das Gerät mit Batterien in Betrieb zu nehmen.

5.2 Batteriebetrieb

5.2.1 Batterie - Kuzschlüsse

Verwendet wurden hierbei als Heizbatterien 2 VARTA Longlife Monozellen (D - Cell) und für die Anodenspannung die Hülle einer alten VARTA / PETRIX 90 V Batterie, die mit 9 V Blocks gefüllt wurde.

Um die Anodenbatterie zu schonen, wurden zunächst nur die 2 parallel geschalteten Heizbatterien eingesetzt und die 90 V Anodenspannung aus einem externen Netzgerät bezogen. Es herrschte Stille. Nach einiger Zeit fiel mir ein eigenartiger Geruch auf. Die Monozellen waren sehr warm! Wie konnte das sein? Die Antwort liegt im Aufbau moderner D - Batterien.

Was mir bisher nie aufgefallen war: Der metallische Körper moderner Batterien - also der Becher - ist mit dem Pluspol verbunden. Erst am Boden gibt es einen Isolierring, der Plus- und Minuspol gegeneinander isoliert. Früher lag der Minuspol am Becher und der Batteriekörper war durch die dicke Pappe gut isoliert und mechanisch geschützt.

Wird die sehr dünne Isolierfolie der Batterie beim Einsetzen verletzt, kann es im Fall des Pinguin leicht vorkommen, dass der Batteriekörper Massekontakt bekommt und die Batterien kurzgeschlossen werden.

Das liegt daran, dass das auf Massepotential liegende Aluminium - Chassisblech des Batteriefachs einen scharfen Stanzgrat hat und auch die Bleche des Netztrafos sehr scharfkantig sind. Was die Sache noch verschlimmert, ist der Umstand dass der Außendurchmeser von D - Batterien heute ein wenig größer ist als in den 1950er Jahren. Man muss beim Einsetzen der Batterien sehr kräftig drücken, damit sie in der vorgesehenen Position liegen. Wie man an den Bildern sieht hat das fatale Konsequenzen: Im rechten Bild erkennt man, wie stark die Schutzfolie der Batterie beim Einsetzen und Herausnehmen der Batterie beschädigt wurde.

Um künftige Kurzschlüsse zu vermeiden, wurde das Batteriefach mit 100 µm KAPTON - Folie ausgelegt. Natürlich kann man auch andere stabile Folie verwenden. Sie darf nur nicht zu dick sein, da man andernfalls die Batterien nicht mehr einsetzen kann.

Leider war das Kurzschluss - Problem damit immer noch nicht vollständig gelöst. Die Schraube der Lautsprecher - Befestigungsschelle war nämlich zu lang und kratzte an der oberen Heizbatterie. Also wurde das Gerät noch einmal demontiert. Diesmal wurde auch der Lautsprecher abgenommen, damit sich bei der Kürzung der Schraube keine Eisenspäne an den Magneten verirren. Dann wurde die Schraube mit einem Dremel gekürzt und alles wieder zusammengebaut.

Um ganz sicher zu sein, dass in Zukunft keine Kurzschlüsse mehr auftreten, habe ich den Boden des Batteriefachs ebenfalls mit KAPTON - Folie ausgelegt. Seitdem gab es keine Probleme mehr.

5.2.2 Kontaktkorrosion

Beim nächsten Versuch mit Batteriebetrieb wurden die Heizbatterien zwar nicht mehr warm, aber das Radio funktionierte trotzdem nicht. Nachmessen der Heizspannung an den Röhrenfassungen lieferte trotz neuer Batterien keinen Wert von ca. 1,5 V sondern einen viel zu niedrigen Wert von ca. 1,1 V, der sich beim Bewegen der Batterien sporadisch änderte. Zunächst hatte ich die Minuspol - Kontaktfedern in Verdacht, aber auch Überziehen mit Leitsiber verbesserte nichts.

Der Grund für den Spannungsverlust zwischen Heizbatterie und Verdrahtung war Kontaktkorrosion. Die Andruckfedern für den Minuspol der Batterien hatte man mit Stanzlaschen auf einem stabilen Stahlwinkel befestigt, der seinerseits mit 2 Messingnieten auf das Aluminium - Chassisblech genietet wurde. Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit bildeten die Komponenten Messing / Aluminium / Stahl ein galvanisches Element und es kam zu Kontaktkorrosion - der Grund für den zu hohen Übergangswiderstand.

Die Nieten wurden ausgebohrt, die Kontaktflächen der Bleche mit Stahlwolle gereinigt und die Komponenten mit M3 - Senkkopfschrauben verbunden.

Danach reduzierte sich der Spannungsverlust zwischen Batterie und Verdrahtung auf ca. 0,1 V und das Radio funktionierte auch im Batteriebetrieb einwandfrei. Zwar wurde das Zusammentreffen der 3 unterschiedlichen Metalle durch die neue Befestigung nicht vermieden, jedoch sollten sich bei trockener Umgebungsluft keine neuen Probleme ergeben.

5.3 Skalenabdeckung

Die ursprüngliche Skalenabdeckung hatte einen hässlichen, sehr auffälligen Riss.

Nach Lösen der 2 Halteschrauben auf der Rückseite der "Brille" kann man die auf ein Aluminiumblech gedruckte Skala abnehmen und die Skalenabdeckung duch kräftigen Druck nach hinten aus der "Brille" herauslösen.

Leider habe ich versäumt, die Rückseite der originalen Skalenabdeckung zu photographieren. Die Form war nämlich komplizierter als erwartet: Es handelt sich um eine plane Plexiglasscheibe mit 2 geschwungenen Seitenwangen, auf denen die Skala so aufliegt, dass oben ein Spalt für den Eingriff des Skalenzeigers bleibt (siehe Bilder oben im Abschnitt 3 Demontage).

Als neue Scheibe habe ich den Boden einer alten Pralinenschachtel verwendet. Er war zwar etwas dünner als das Original (0.8 mm anstatt 1 mm), wird aber durch die umlaufende Verklebung ausreichend stabilisiert.

Nun stellte sich die Frage nach der Auflagefläche der Skala. Dazu habe ich zunächst mit einem Skalpell die Seitenwangen von der alten Skalenscheibe abgetrennt. An den rot eingerahmten Schnittflächen erkennt man noch ungefähr die geschwungene Kontur der Seitenwangen.

Danach wurden die abgetrennten Teile mit Sekundenleber seitlich an die neue Scheibe angeklebt.

Abschließend zwei Nahaufnahmen einer Seitenpartie der neuen Skalenadeckung - im rechten Bild mit dem rot markierten Umriss der Seitenwange:

Die fertiggestellte neue Skalenabdeckung:

5.4 Teleskopantenne

Von der Teleskopantenne war im Fundzustand nur nach das Basisglied vorhanden. Dankenswerterweise hatten mir Forumsmitglieder Ersatzantennen zugeschickt, die der originalen sehr ähnlich waren.

Ich habe den weißen Isoliermantel von alten Basiselement abgezogen und auf die neue Antenne aufgezogen. Passte perfekt!

Das ursprüngliche metallische Endstück habe ich abgezogen und dafür eine rote Plastikperle aufgeklebt.

Das ursprüngliche metallische Endstück habe ich abgezogen und dafür eine rote Plastikperle aufgeklebt.

In einem in Karlsruhe ansässigen Geschäft für Künstlerbedarf habe ich Landkartennadeln mit 8 mm Kopf gefunden. Landkartennadeln der Firma ALCO gibt es in unterschiedlichen Farben und Größen. Nach Erhitzen mit dem Lötkolben konnte man die Nadel mit 0,78 mm Durchmesser aus dem Plastikkopf herausziehen, das Loch auf 2 mm aufbohren und die Kugel mit Epoxy - Kleber auf das Endglied der Teleskopantenne aufkleben. Da mir der ursprüngliche Farbton nicht gefiel (zu hell), habe ich die Kugel mit einem etwas dunkleren REVELL - Modellbaulack überzogen.

Form und Farbe des neuen Endstücks weichen zwar immer noch vom Original ab, aber zum jetzigen Zeitpunkt war ich damit zufrieden.

5.5 Abdeckung Tastenaggregat

Schon zu Beginn der Reparaturarbeiten war mir die extrem starke Verschmutzung des Tastenaggregats aufgefallen. Ein Grund ist folgender: Ursprünglich war das Tastenaggregat mit einer Pertinaxplatte abgeschirmt, an die nach oben hin ein Streifen Ölpapier angenietet war. Wie in den meisten Fällen fehlte dieser Schutz auch bei dem vorliegenden Exemplar (linkes Bild).

Was wie ein unbedeutendes Detail aussieht, hat eine wichtige Funktion! Die Pertinaxplatte verhindert nämlich, dass bei ungeschicktem Hantieren die nun offen liegenden Spulendrähtchen beschädigt werden. Ebenso wichtig ist der Ölpapierstreifen, der dafür sorgt, dass durch die 3 Löcher auf der Gehäuseoberseite kein Schmutz eindringt.

Die fehlende Abdeckung wurde daher aus 1,5 mm starkem Pertinax und Trafo - Lagenpapier nachgefertigt

5.6 Lautsprecherstoff und - Gril

Im Verlauf der in Abschnitt 3 beschriebenen Demontage hatte ich auch den mit kleinen Nägeln am Gehäuse fixierten Lautsprechergrill abgenommen.

Der auf den Grill aufgeklebte Stoff wurde gemeinsam mit der rückwärtigen Pappebeschichtung abgetrennt und über mehrere Tage in einem Behälter mit Waschmittellauge eingeweicht. Leider verblassten die Flecken nur wenig., dafür begann die Pappe sich aufzulösen. Um den Lautsprecherstoff nicht zu beschädigen, habe ich von weiteren Aktionen abgesehen. Der stellenweise zunächst stark korrodierte Grill wurde mit feiner Stahlwolle und Messingputzmittel gereinigt.

Der auf den Grill aufgeklebte Stoff wurde gemeinsam mit der rückwärtigen Pappebeschichtung abgetrennt und über mehrere Tage in einem Behälter mit Waschmittellauge eingeweicht. Leider verblassten die Flecken nur wenig., dafür begann die Pappe sich aufzulösen. Um den Lautsprecherstoff nicht zu beschädigen, habe ich von weiteren Aktionen abgesehen. Der stellenweise zunächst stark korrodierte Grill wurde mit feiner Stahlwolle und Messingputzmittel gereinigt.

Vorher Nachher

6 Der Endzustand

Abschließend habe ich die vertieften Zierlinien der "Brille" mit einem Faber Castell "Pitt Artist Pen metallic Gold 250**" mit 1,5 mm Spitze nachgezogen. So wurde der Pinguin U56 nach viel Arbeit ein recht ansehnliches und sowohl bei Netz- als auch bei Batteriebetrieb auf allen Wellenbereichen gut funktionierendes Radio. Letzteres ist umso erstaunlicher, als 69 Jahre nach der Fertigung, abgesehen vom Ersatz der defekten Röhren (durchgebrannte Heizfäden), keinerlei Einzelteile getauscht wurden.

Leider ist es mir trotz intensiver Bemühungen weder gelungen, die braune Verfärbung des Kunstlederbezuges noch die Flecken aus dem Lautsprecherstoff zu entfernen. Wenn ich irgendwann einmal einen Stoff mit dieser speziellen Webung entdecke, werde ich ihn austauschen.

Harald Giese

Harald Giese, 09.Oct.25

Wer kann helfen?

Ich suche für das Kofferradio Akkord Pinguin 56 den Kunststoffrahmen (Brille).

Egal, ob 56K, 56M oder 56U. Die Rahmen sind baugleich.

Gruß von Hans-W.Ellerbrock

Hans-Werner Ellerbrock, 26.May.15

Ich bekam ein Akkord Pinguin U56, das noch prima erhalten ist und sogar spielt. Die alten Elkos habe ich aber wie üblich gewechselt.

Leider war der Drehschalter defekt, was den Bedienkomfort dieses Radios deutlich minderte. Dort, wo der Schalter üblicherweise laut "klick" machte, war lediglich noch ein kleiner Widerstand zu spüren, so als ob etwas hängenbliebe oder haken würde.

Da es nahezu unmöglich ist, Ersatz zu bekommen, habe ich mich also daran begeben, das Bauteil zu reparieren. (Das Risiko besteht darin, dass man ggf. einen Poti schädigt, daher ist Vorsicht geboten.)

Zwecks Instandsetzung habe ich zunächst die Schalterverkabelung abgelötet und mit einem Dremel sowie einer Art Zahnarztbohrer, die Wülste der beiden Messingnieten weggebohrt, wodurch sich das schwarze Schaltergehäuse problemlos von den beiden Potis (Lautstärke und Klang) entfernen ließ. Aber Achtung! Die kleine Feder dort drin darf nicht verloren gehen!

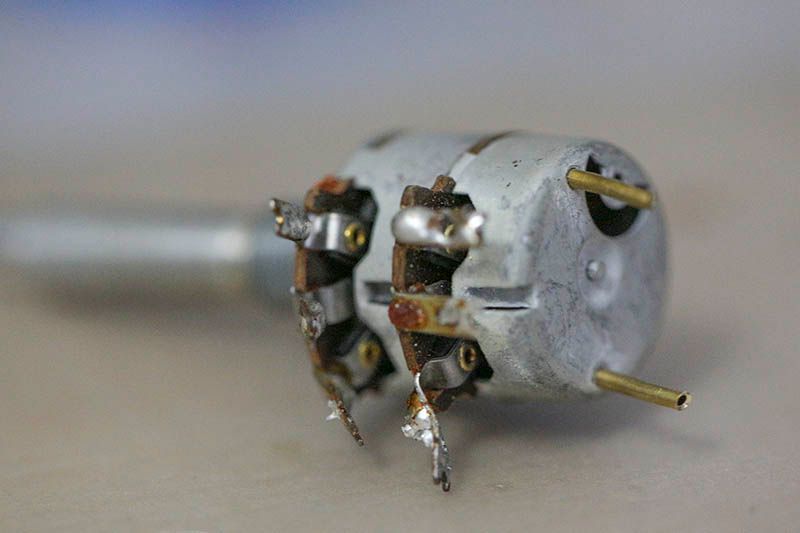

Das Foto zeigt das bereits ausgebaute Bauteil ohne Schalter mit den noch vorhandenen Messingnieten.

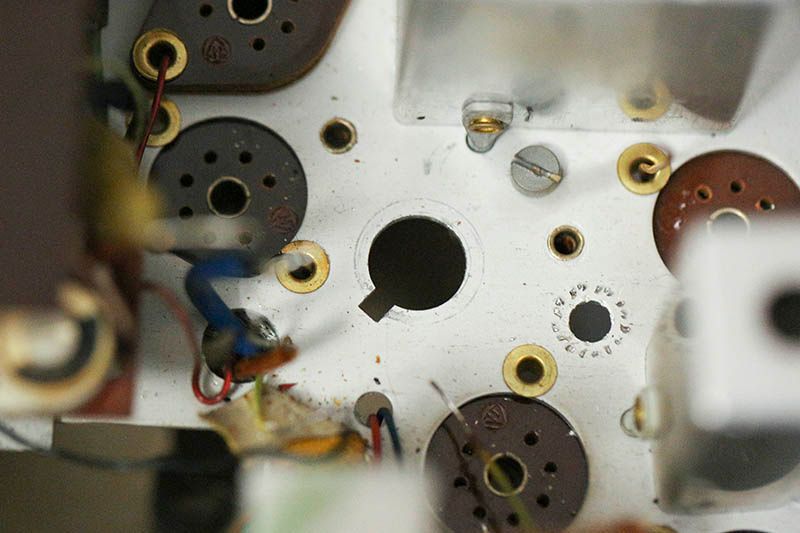

Wenn man zuvor die umliegenden Röhren entfernt hat, lässt sich anschließend das gesamte Bauteil ablöten und vorne via Mutter vom Chassis losschrauben. Das folgende Bild zeigt, wie eng es in diesem Modell zugeht. Darum passt auch kein anderer Schalter wie etwas aus einen gleichalten Bajazzo.

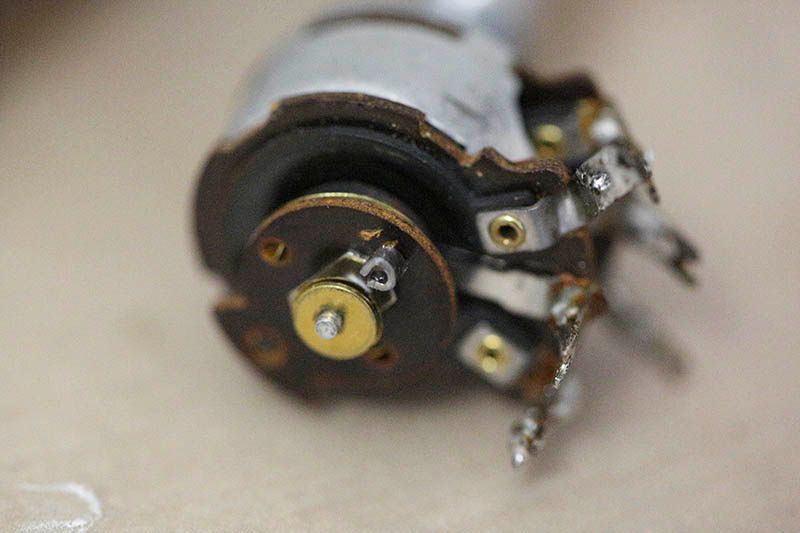

Anschließend habe ich die Metallkappe des Lautstärkepotis vorsichtig abgehebelt und die Laschen ebenfalls mit Vorsicht nach Außen gebogen, so dass die Kappe leicht zu entfernen war. Vorsicht: Es sind auch zwei kleine Messingscheibchen darin enthalten, die man leicht übersieht. Nun sieht man den Poti und erkennt sofort, wo der Fehler liegt.

Der Schalter ist wohl mal mit Gewalt gedreht worden. Jedenfalls ist der Mitnehmer für den Schalter völlig verbogen gewesen. Also, liegt es nahe, ihn wieder zu richten:

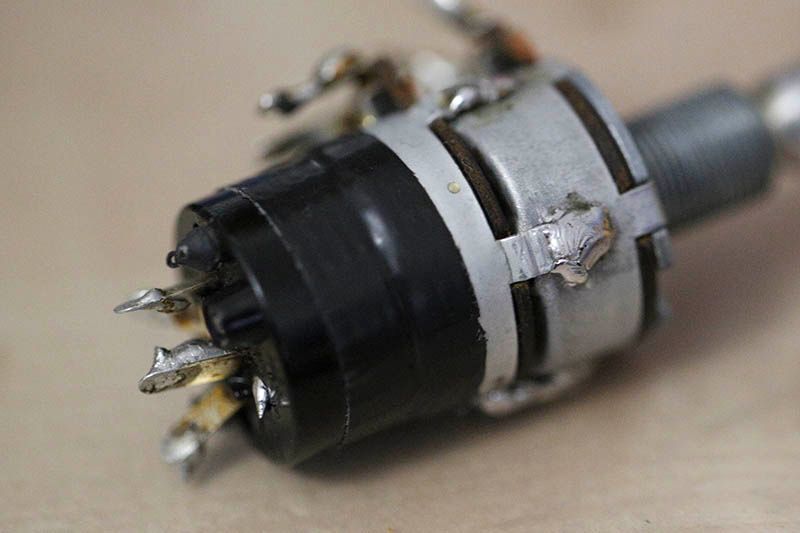

So kann der Mitnehmer wieder den kleinen Hebel bewegen, der mittels Feder den Schalter innen dreht. Hier ein Blick in den eigentlichen Schalter - ohne Hebel darin:

In die kleine Öffnung der drehbaren Schalterscheibe wird die Feder eingeführt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Schalterkontakte gereinigt. Die ursprünglichen Nieten lassen sich bequem durch kleine Messingnägel ersetzen, die nicht nur einen identischen Durchmesser haben, sondern sich auch gut löten lassen. Was liegt also näher als Messingnägel bzw. -stifte von Unten in das Poti-Gehäuse einzuführen, dass durch deren Köpfe am schwarzen Schaltergehäuse gehalten wird? Man muss darauf achten, dass der Mitnehmer nicht an einem der Köpfe hängenbleibt bzw. schleift. Kipphebel und Feder einsetzen und schon kann der Schalter komplett zusammengesetzt werden.

Außen kann man die Messingnägel dann entsprechend kürzen und ihnen anschließend mit reichlich Lötzinn zu festem Sitz verhelfen. Da diese Lötstellen dann Masse entsprechen, die aber an diesen Stellen nicht benötigt wird, habe ich etwas Schrumpfschlauch darübergestülpt. Da die Potigehäuse prima Lötzinn binden, habe ich die Laschen einfach geradegebogen und außen auf das nächste Gehäusestück (des Klangreglers) aufgelötet. Und weil ich noch passendes Gafferband hatte, habe ich das schwarze Schaltergehäuse damit auch nochmal zusätzlich fixiert. Vorab sollte man allerdings nochmal mit dem Ohmmeter messen, ob der Schalter auch wirklich funktioniert.

Abschließend wird das reparierte Stück wieder eingelötet. Ich hatte mir dazu einen "Spickzettel" geschrieben, auf dem ich notiert hatte, welches Kabel wo hin gehört und wo welche Röhre zu sitzen hat.

Hier ist das Bauteil schon wieder auf dem Chasis und die ersten Anschlüsse sind wieder verlötet. Der kleine rote Zipfel ist Nagellack, den ich über ein Stück Lötzinn gezogen habe, das auf einer anderen Niete sitzt, die nur einen Kontakt fixiert ... Durch den Schrumpfschlauch sieht man oben kaum, wie gebastelt wurde. Dafür erkennt man an den Seiten die Spuren des Eingriffs umso deutlicher. Die Alternative aber wäre ein Radio gewesen, dass nicht im Batteriebetrieb zu nutzen ist und das nur am Kabel ein- und ausgeschaltet werden konnte. Jetzt funktioniert alles wieder prima. Diese kleine Reparatur hat zeitlich etwa einen Nachmittag gekostet, wbei das Chassis schon ausgebaut war - hat sich aber m.E. gelohnt.

Werner Scholz, 19.Jun.14

In Zuge der Restaurierung eines Akkord Pinguin U56 mit einem UKW Frequenzbereich 88 bis 100MHz tritt folgende Erscheinung auf:

Die Oszillatorfrequenz reißt unterhalb einer Empfangsfrequenz von ca. 92 MHz, das entspricht einer Oszillatorfrequenz von ca.102,7 MHz ab. Entfernt man allerdings die Blechabschirmung der UKW Röhre DF97 funktioniert der Oszillator über den gesamten Frequenzbereich. Man sollte ja annehmen, dass der Oszillator eher im oberen Frequenzbereich durch die Abschirmkapazität Anode-Masse aussetzt. Die Röhre selbst ist mit 85% der statischen Kennwerte in relativ gutem Zustand. Die Heizspannung mit exakt 1,42V in Ordnung.

Gibt es dazu ähnliche Erfahrungen und warum tritt dieser Oszillatoraussetzer auf.

Mit besten Grüßen D. Grötzer

Dietrich Grötzer, 07.Dec.12