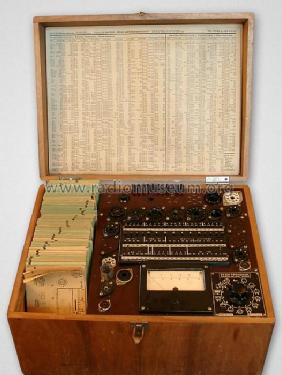

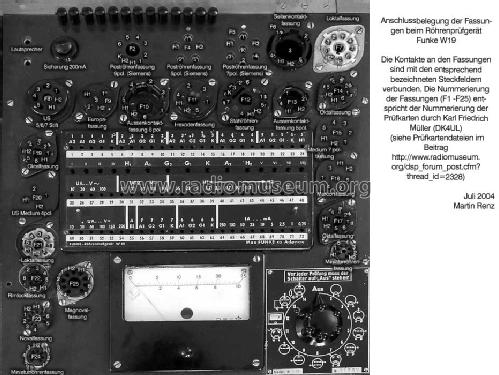

Röhrenprüfgerät W19 AZ12

Funke, Max, Weida/Thür. (Ostd.) (D) später Adenau

- Hersteller / Marke

- Funke, Max, Weida/Thür. (Ostd.) (D) später Adenau

- Jahr

- 1951–1973 ?

- Kategorie

- Service- oder Labor-Ausrüstung

- Radiomuseum.org ID

- 70547

-

- anderer Name: Prüfgerätewerk Weida, VEB || WETRON Weida, VEB; Weida, ;(Ostd.) (D) ex Funke

- Marke: Bittorf & Funke

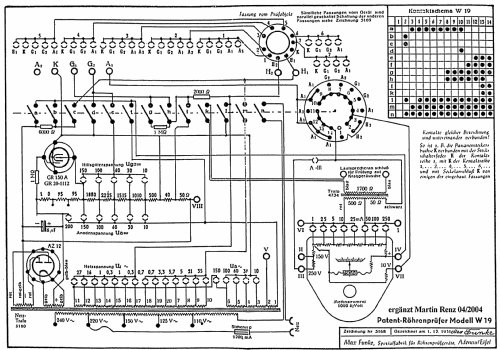

Klicken Sie auf den Schaltplanausschnitt, um diesen kostenlos als Dokument anzufordern.

- Anzahl Röhren

- 1

- Wellenbereiche

- - ohne

- Betriebsart / Volt

- Wechselstromspeisung / 110; 125; 150; 220; 240 Volt

- Lautsprecher

- - Dieses Modell benötigt externe(n) Lautsprecher.

- Material

- Gerät mit Holzgehäuse

- von Radiomuseum.org

- Modell: Röhrenprüfgerät W19 [AZ12] - Funke, Max, Weida/Thür. Ostd.

- Form

- Diverse Formen, unter Bemerkung beschrieben.

- Abmessungen (BHT)

- 446 x 346 x 243 mm / 17.6 x 13.6 x 9.6 inch

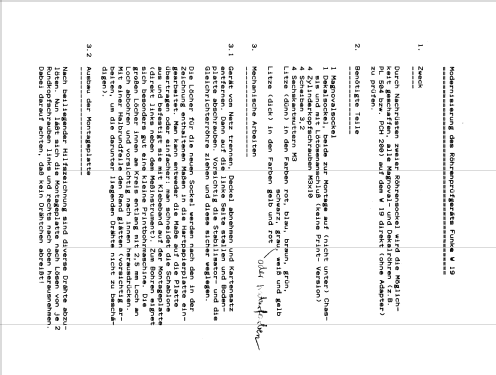

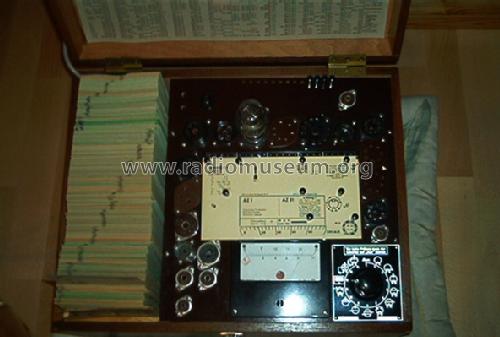

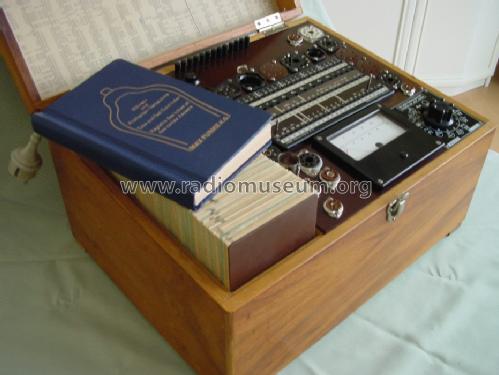

- Bemerkung

- Zivile Ausführung, Holzkoffer mit Deckel. Lochkartenprinzip (Schablonen). Neupreis aus "Arlt, Lieferprogramm 1960". Gewicht ohne Karten (ca. 4,7 kg) und Buch (blau). Lautsprecheranschluss zur Prüfung auf Kratzgeräusche.

- Nettogewicht

- 10.1 kg / 22 lb 3.9 oz (22.247 lb)

- Originalpreis

- 524.00 DM

- Datenherkunft extern

- Martin Renz

- Datenherkunft

- Radiokatalog Band 2, Ernst Erb

- Dokumente zu diesem Modell

- Autor

- Modellseite von Martin Renz angelegt. Siehe bei "Änderungsvorschlag" für weitere Mitarbeit.

- Weitere Modelle

-

Hier finden Sie 72 Modelle, davon 70 mit Bildern und 41 mit Schaltbildern.

Alle gelisteten Radios usw. von Funke, Max, Weida/Thür. (Ostd.) (D) später Adenau

Sammlungen

Das Modell Röhrenprüfgerät befindet sich in den Sammlungen folgender Mitglieder.

- Wolfgang Arlt (D)

- Walter Barteczek (D)

- Robert Forchert-Mühlbachler (A)

- Bruno Gandolfo-Canepa (RCH)

- Gregor Hoebrink (D)

- Jürgen Küting (D)

- Giovanni Mura (I)

- Tobias Münzing (D)

- Edmund Nussbaum (D)

- Christian Olejarczyk (D)

- Josef Pils (A)

- Martin Renz (D)

- Ignacio Rodriguez-Rodriguez (E)

- Ottmar Rollmann (D)

- Heinz Schmidt (D)

- Gil Silva (P)

- Sinisa Trlin (HR)

Forumsbeiträge zum Modell: Funke, Max, Weida/Th: Röhrenprüfgerät W19

Threads: 20 | Posts: 81

Hallo RM org Gemeinde,

Da die Glättungsröhre GR 150A im Preiß doch sehr hoch ist habe ich in Fundus gesucht und zwei neue

Röhren von Telefunken AG Ulm Modell: 85A1 gefunden. Hat schon einer diese Röhre als Ersatz verbaut

wie ein Steckadapter?Da die Spannung zu klein ist würde ich diese in Reihe schalten um auf den Wert

der GR 150A zu kommen.

Edit: etwa 30 (!) Leerzeilen entfernt. Überschrift editiert. Beitrag zum Modell verschoben.

Klemens Rhode, 13.Jan.23

Hallo RM org Gemeinde,

suche eine Firma die diese Messgeräte wieder Herrichten und hat jemand von Euch noch einen

passenden Netztrafo oder einen Werkstatt -Tip wo man diesen wickelt.(FUNKE W 19)

Danke schon mal im voraus und

MfG

K.R.

Edit: Bitte modellspezifische Fragen immer ab der jeweiligen Modellseite stellen, der Beitrag wurde zum Funke Röhrenprüfgerät W19 verschoben. Danke.

Klemens Rhode, 11.Jan.23

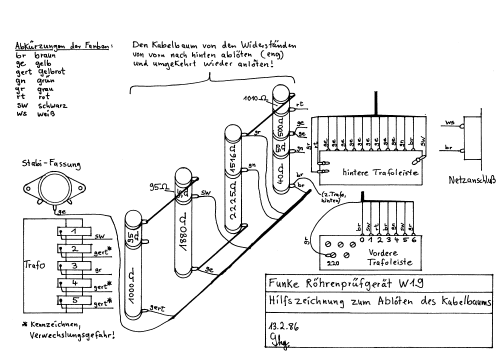

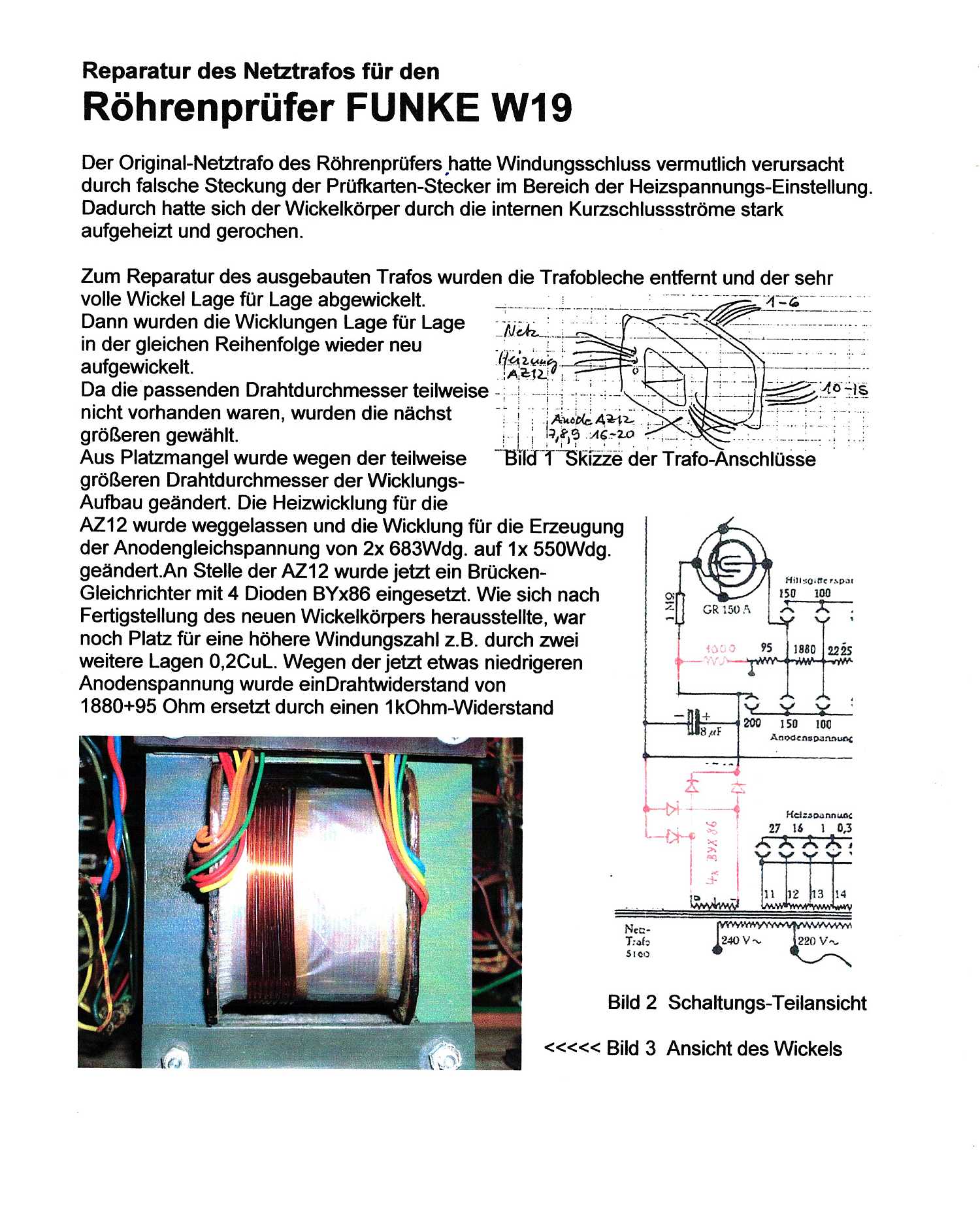

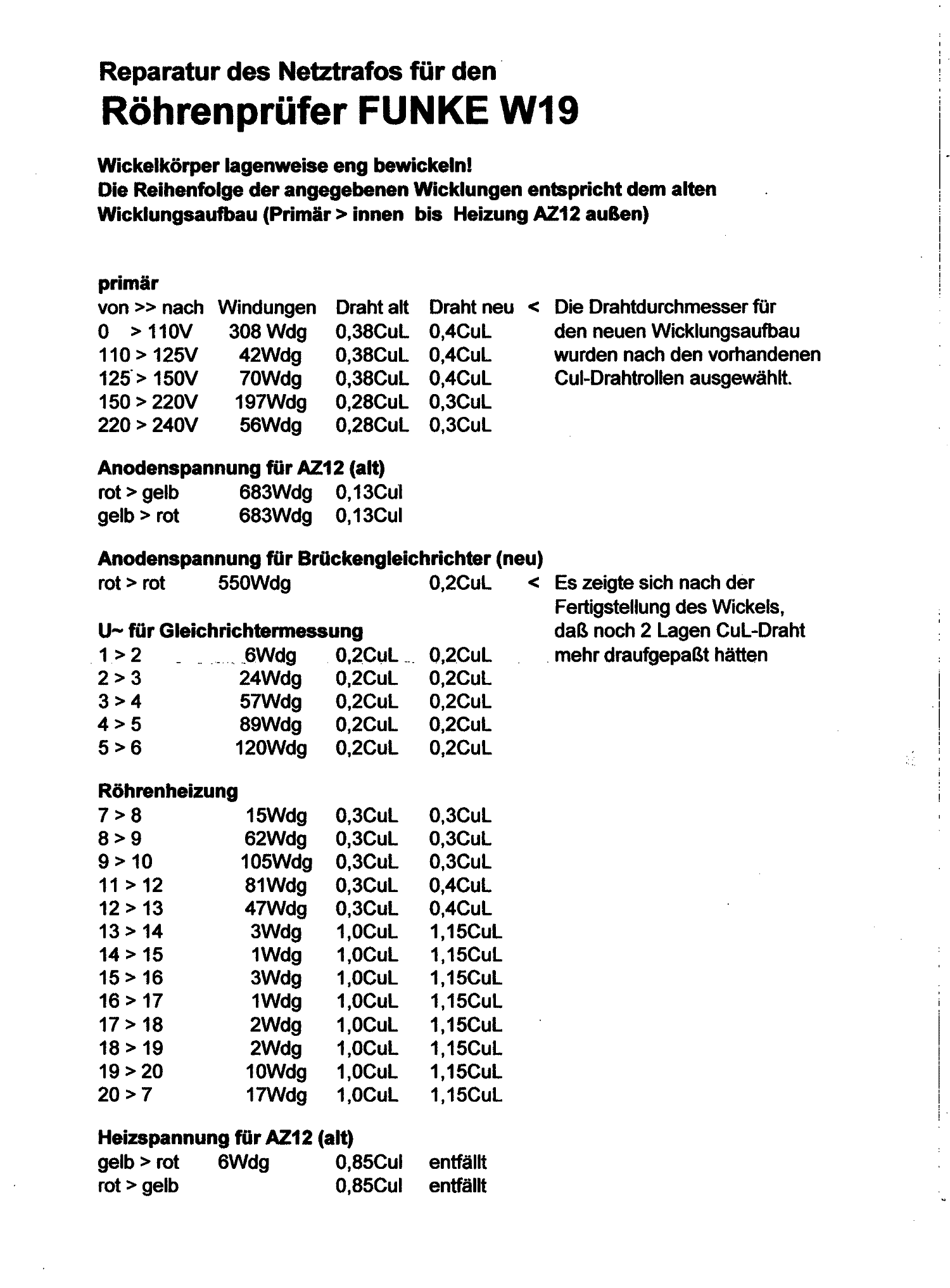

Mein Freund stellt den Bericht über die Reparatur des Netztrafos seines FUNKE W19 zur Verfügung. Vielleicht hilft das ggf. bei der Neubewicklung für diesen Netztrafo.

Die vorgefundenen Drahtstärken der urspünglichen Bewicklung und einzelne Angaben zu Windungszahlen unterscheiden sich z.T. etwas von den Angaben, die von Herrn Roggisch stammen.

MfG DR

Dietmar Rudolph † 6.1.22, 30.Aug.19

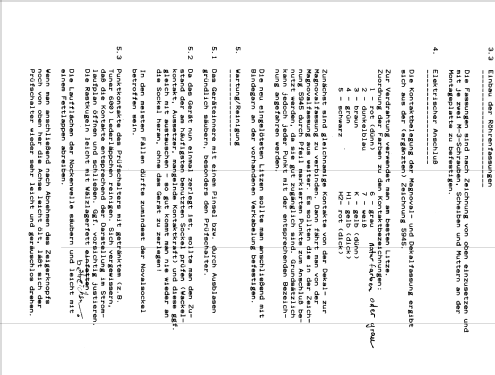

Beim Lesen des Buches "Das Funke-Röhrenmessgerät W19" von K.F. Müller bin ich auch auf die Seite 65 gestoßen, wo das "Detailschaltbild des W19-Messinstrumentes (Innenbeschaltung)" erklärt wird.

Das eigentliche Instrument hat damit einen Vollausschlag bei 8mV bzw 50µA.

So weit ich verstanden habe, kann die abgebildete Schaltung als A-Meter mit einem Vollausschlag bei 1mA verwendet werden, wenn man die Anschlüsse IV/weiss und 1mA verwendet.

Da gibt es jedoch einen Widerspruch. Das Instrument, welches 160Ohm hat, braucht 50µA zum Vollausschlag. Parallel dazu liegt eine Serie von ebenfalls 160Ohm, die dann ebenfalls 50µA am Instrument vorbei leitet. Somit müsste ich, bei Benützung der Anschlüsse IV/weiss und 1mA, ein A-Meter mit einem Vollausschlag bei 0.1mA haben - nicht 1mA.

Was habe ich da übersehen? Bitte erklärt es mir.

Schönen Gruß Werner Sticht

Die Seite aus dem Buch von K.H.Müller habe ich nicht beigelegt. Ich weiss nicht, ob das urheberrechtlich zulässig wäre.

Werner Sticht, 10.Mar.18

Guten Tag liebe Bastler- und Sammlergemeinde

Ich stieß gerade aus Verzweiflung, mein W19 nicht mehr benutzen zu können, auf "alte" Mitteilung hinsichtlich der Beschaffung eines Netztransformators für das FUNKE W19 RPG.

Auch wenn es schon sehr lange her ist, möchte ich fragen, ob die damalige Aktion zur Beschaffung erfolgreich war. Seit über einem Jahr bemühe ich mich, so einen Transformator wickeln zu lassen. Vor 1 Jahr hatte ich dann einen Fabrikanten im Internet gefunden (Fa. WIMMER) und per Vorauszahlung den Trafo bestellt. Es gab nur Schriftverkehr, aber keinen Trafo. Bis ich erfahren habe, dass diese Fa. in Konkurs gegangen war. Kein Geld zurück und keinen Trafo!

Da ich weiß, dass es in unserem Kreis noch mehrere Interessenten gibt, wäre ein neuer Versuch, einen Transformatorenwickler zu finden, der zu einem vernünftigen Preis eine Kleinserie fertigen würde, sehr empfehlenswert. Kann mir (uns allen) jemand bitte dazu den Stand der Dinge mitteilen?

Vor allem wäre es hilfreich, wenn sich alle, die so einen Trafo brauchen, melden würden, damit eine konkrete Anfrage an Trafowickler-Unternehmen gestartet werden kann. Ich bin gerne bereit, dazu die Initiative zu ergreifen und Angebote einzuholen.

Danke und viele Grüße

Joachim Röhling

Joachim Röhling, 12.Nov.17

Hallo Radiofreunde,

scheinbar ein ganz einfaches Problem beim W19. Ich versuche herauszufinden mit welcher Gitterspannung G1 werden die Röhren jeweils geprüft. Aus dem Schaltplan kann ich das nicht sicher entdecken,da bleiben viele Fragen offen. Klar kann ich messen; aber dann kommt ein anderes Problem heraus -

z:B. RENS1264 liefert 6,3mA, W19 klassifiziert das als gut; laut Datenblatt und Röhrenmkarte 3mA als Grenzwert bei einer Gitterspannung von -2V.

Warum komme ich eigentlich mit sowas? Ich vergleiche Röhren gemessen auf W19 mit dem ROETEST von Herrn Weigl. Da findet man das alte ehrwürdige W19 garnicht mehr so gut.

Danke für einen Hinweis, damit das Grübeln aufhört.

Friedrich Weber † 12.09.2014, 17.Feb.13

Liebe Röhren- und Sammlerkollegen,

ich erbitte Hilfe. Wie kann ich bei der Herstellung einer Prüfkarte für das W19, die es im Standardsortiment nicht gibt, die Grenzen für "gut" und "unbrauchbar" ermitteln, wenn ich zwar die Daten aus dem Buch von Herrn Müller, aber keine Kennlinie der betreffenden Röhre habe??

Konkretes Beispiel: Karte Nr. 1140 für die Röhre 7591.

Wer kann mir in diesem Fall, oder besser generell helfen?

Vielen Dank im voraus!

Herzliche Grüße

Joachim Röhling

Joachim Röhling, 17.Jan.12

Hallo Forum,

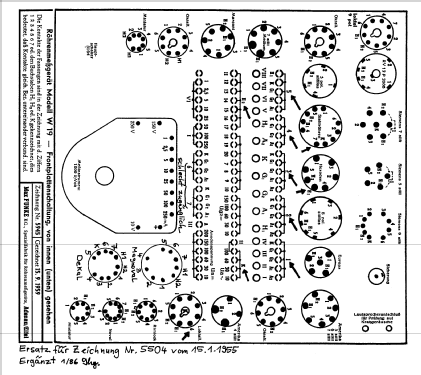

ich habe kürzlich ein Röhrenprüfgerät W19 bei ebay ersteigert. Auf dem Bodendeckel ist das Prüfdatum 12.12.66 eingetragen.

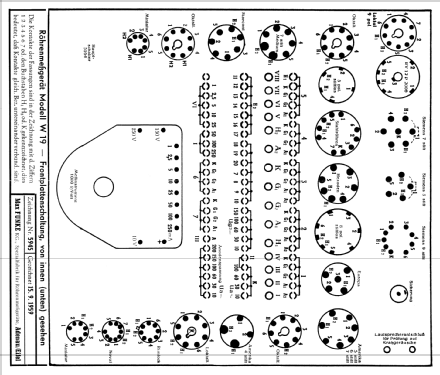

Es ist die Röhrensockelanordnung, genauso wie das von Herrn Wolgang Arlt gezeigte Gerät.

In der oberen Reihe sind nur 2 Röhrensockel, den sonst üblichen 9-poligen Loctalsockel, aber daneben ein 10-poliger Sockel, sieht aus wie ein Novalsockel. Dieser gleiche Sockel ist zudem nochmals unten links neben dem 9-poligen Novalsockel plaziert. Der Teilkreis, meine ich, wäre der gleiche wie der 9-polige Novalsockel, jedoch sind die Stifte etwas näher beieinander und es sind 10 Stifte. Aus Versehen hatte ich schon, im Tatendrang eines Testes, eine ECL86 Röhre eingesteckt, und wunderte mich auf etwas verbogene Stifte. So ähneln sich die Sockel. Ich habe jedenfalls keine Röhre in meiner Sammlung, die mit 10 Stiften da hineinpasst.

Gibt es vielleicht jemand, der hier Bescheid weiß?

Viele Grüße

Herbert Heintges

Herbert Heintges, 18.Nov.10

Hallo Forum,

Ich habe voriges Jahr mein vollständig funktionierendes Funke W19 an einen Sammlerkollegen abgegeben und es heuer wieder zurückgetauscht.

Nun stelle ich fest, dass zwar die Röhrenprüfungen mitsamt Heizfaden und Kurzschlussprüfungen funktionieren, jedoch kann ich keine Stabilisatoren mehr prüfen, es funktioniert auch die Kondensator - Durchschlagsprüfung nicht mehr, und auch Bauteile wie Eisen Urdox Röhren lassen sich nicht mehr prüfen.

Hier zeigt das Instrument nichts mehr an. Meine Frage - Wo soll ich bitte zu suchen beginnen?

Irgendwie bin ich es schon langsam leid...

Vielen Dank schon mal im Voraus!

der fred

Manfred Kröll † 2.9.2013, 02.Aug.10

Hallo Forum,

ich bin soeben nach einer 1700km und 20stündigen Nonstopfahrt in die Gegend von Hannover wieder zu Hause angekommen und begutachte nun meine "Beute".

Ich habe dort ein gut funktionierendes Funke W19 gekauft, welches aber offensichtlich umgebaut wurde - bzw. eine Funktionserweiterung bekommen hat.

Ein Voltmeter und ein Drahtpoti wurde hier zusätzlich eingebaut um eine kontrollier- und regelbare -Ug zu bekommen.

Weiss jemand hier im Forum zu welchem Zweck man das hier eingebaut hat? Für die Gütebewertung mit den Funke Karten erscheint mir das völlig sinnlos.

Von Funke selbst wurde das wohl nicht auf "Kundenwunsch" gemacht - es ist ein Neuberger Instrument verbaut...

Mfg

fred

Manfred Kröll † 2.9.2013, 05.Aug.09

Hallo,

ich hätte eine Frage zur Messung mit dem W19. In Stellung 14 wird ja die Vakuum-Prüfung durchgeführt, wobei die Gut-Aussage mit nur einer kleinen Veränderung des Ausschlags einhergeht.

Was bedeutet es, wenn der Ausschlag nach links bzw. rechts erfolgt ?

Kann mir jemand den Zusammenhang erklären ?

Grüße, Gerd Junginger

Gerd Junginger, 10.Feb.09

Ich suche dringend den Netztrafo vom Funke W19.

Oder wer kennt eine Trafowickelei?

Wickeldaten liegen vor.

In der Hoffnung auf eine Antwort

Friedhelm Schaik

Beim Einfügen von kopiertem Text bitte das Text-Einfügensymbol des Editors benutzen. Martin Renz

Friedhelm Schaik, 24.Oct.08

Liebe Radiofreunde!

Durch den Wunsch mehrere 6KD6 mit Compactron-Sockel auf meinem W19S zu prüfen ohne dabei mit Krokoklemmen hantieren zu müssen, habe ich mir überlegt einen Adapter vom Stahlröhrensockel auf Compactron zu bauen.

Die Prüfkarte für die 6KD6 Nr:1810, die ich aus dem Forum heruntergeladen habe, erwähnt als zu wählende Fassung "Co=F26" bzw: "in F26 prüfen oder über Adapter Nr.3 in F14". Nun würde mich interessieren, ob es beim W19 fix eingebaute Compactron Fassungen (eben F26) gab, und wenn ja wie diese verdrahtet waren, bzw. wie der "Adapter Nr.3" verdrahtet ist.

Durch die 12 Pole dieses Sockels ergibt sich ja die Problematik, wie 10 Pins (Heizung ist fix) auf 7 mögiche freie Leitungen des W19 abgebildet werden können.

Ich bin für alle Informationen und Anregungen dankbar!

Mit freundlichen Grüßen

Gregor (OE1GLC)

Gregor Lasser, 08.Oct.08

Hallo, vielleicht hat jemand aus dieser Runde Infos zu der Sockelgestaltung W19/W20. Mir geht es dabei hauptsächlich um die Siemenssockel 9, 7 und 5 polig. Einige Modelle haben sie und einige nicht. Mein W19, Seriennummer 33915 und auch mein W20, Seriennummer 28488, verfügt über keine der Sockel, während mein W19, Seriennummer 26310 diese Sockel integriert hat. Leider sind die Rohrösen nicht mehr die besten. Ersatzsockel konnte ich bisher nicht auftreiben und Ösen gibt es sicherlich kaum noch.

Für mich bleiben die Fragen: Hatte Funke ein System und warum (offensichtlich spätere Typen) oder ab wann wurden die Sockel nicht mehr eingebaut. Gibt es Adapter im Ersatz? Z. B. ist eine C3c auf meinen Geräten somit nicht prüfbar (von der Neuanschaffung Seriennummer 26310 abgesehen). Bei Herrn Müller konte ich dazu ebenfalls nichts finden.

Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!

MfG

Wolfgang Arlt

Wolfgang Arlt, 02.Oct.06

Hallo,

ein W19 wurde neben den optischen Mängeln mit zwei Fehlern angeliefert. Erstens zeigt das Gerät bei der Heizfadenprüfung ständig Fehler an und bei der Triodenprüfung gab es einen Kurzschluß im Anodenbereich, wodurch der Stabi erlosch. Während der Kurzschluß beseitigt werden konnte und die Prüfung wieder funktioniert, wird jedoch ständig Fehler bei der Heizfadenprüfung angezeigt. Ich denke, dass ich hier etwas Hilfe für die Fehlerbeseitigung benötige. Aus dem chematischen Bild will es mir nicht gelingen, den Fehler einzugrenzen.

Ich hoffe auf Hinweise!

Herzlichen Dank

Wolfgang Arlt

..... Danke für die Aufmerksamkeit, das Problem wurde gelöst!

Wolfgang Arlt, 19.Aug.06

Weiss jemand in welchen Anzeigebereich das Anzeigeinstrument geschaltet wird - oder was damit bezweckt wird wenn man den Steckstift auf 72 (Lock) setzt? z.B. bei Diodenprüfungen.

Vielen Dank,

Fred

Manfred Kröll † 2.9.2013, 20.Feb.06

ich bin dabei, den Messkreis des W19 insbesondere bei der Kurzschlussmessung an Gleichrichterröhren nachzuvollziehen.

Dank der großartigen Arbeit von Herrn Müller, DK4UL, veröffentlicht in der GFGF Schriftenreihe "Das Funke-Röhrenmessgerät W19" ist die W19 Messeinrichtung um das Messinstrument fast vollständig nachvollziehbar (s.S.65).

Da ich selbst kein Funke Röhrenmessgerät greifbar habe, kann ich die letzte Unbekannte im Messkreis nicht ausmessen.

Es geht um den (Kratzgeräusche-) Übertrager unmittelbar vor dem Messgerät. Der Messstrom durchläuft die Primärwicklung, die mit 500 + 50 Ohm im Schaltbild angegeben ist. Ich vermute diese Größenangaben beziehen sich auf das Übertragerverhältnis und nicht auf den Gleichstromwiderstand!? Somit wird besonders bei der Gleichrichterröhrenvermessung der tatsächliche Widerstand wichtig.

Meine Frage: könnte mir ein W19 Besitzer diese Primärwicklung mit einem Digitalohmmeter ausmessen? Es geht recht einfach: nicht ans Netz angeschlossen, in Schaltstellung 11, werden folgende Buchsen am Prüfbuchsenpanel (2. Buchsenreihe von oben) mit dem Ohmmeter ausgemessen:

VI - I (Schaltbildangabe 500 Ohm)

I - A2 (Schaltbildangabe 50 Ohm) oder

VI - A2 (ganze Primärwicklung des Übertragers)

Wichtig ist die Schalterstellung 11, denn nur dann ist das Ende der Primärwicklung an der Buchse A2.

Vielen Dank,

einen guten Jahresanfang wünscht

Michael Schlör

DJ8IJ

Michael Schlör † 30.10.22, 02.Jan.05

Prüfkarten zum Modell siehe http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=2328

Martin Renz, 16.Apr.04

hallo radioprofis,

das problem von herrn herrmann mit der kaputten stabilisatorröhre macht mich etwas nachdenklich - zumal diese röhren offensichtlich nicht mehr so einfach aufzutreiben sind. gibt es eine "moderne" lösung, um im fall des falles das röhrenprüfgerät wenigstens einsatzfähig zu halten? für jeden tipp dankbar - der fred...

Manfred Kröll † 2.9.2013, 14.Aug.03