History of the manufacturer

SABA; Villingen

Both will display your name after an officer has activated your content, and will be displayed under «Further details ...» plus the text also in the forum.

| Name: | SABA; Villingen (D) |

| Brand: | Schwer & Söhne, GmbH |

| Abbreviation: | saba |

| Products: | Model types Others |

| Summary: |

SABA = Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt GmbH, Villingen. 1835: Ursprung in Triberg; |

| History: |

Aus Radiokatalog Band 1:Von Wolfgang Menzel gibt es seit 1995 das Buch «SABA, die Produktion von 1924-1949» [506]. Es enthält mehr als 100 Gerätefotos und Details zu den Selbstbaugeräten. Die Firmengeschichte ist durch Hermann Brunner-Schwer eindrücklich im Buch «SABA, Bilanz einer Aufgabe» [481] festgehalten. Er ist einer der beiden Söhne der einzigen Tochter von Familie Hermann Schwer. Peter Zudeick hat wegen vorzeitigem Tod des Unternehmers vor allem das wirtschaftliche Umfeld dieser Geschichte beleuchtet. Das Buch ist jedem an der Radiogeschichte Deutschlands interessierten Leser zu empfehlen. Es liest sich wie ein Wirtschaftskrimi.Zudem hat 1973 Sissi Hörzinger an der Universität Regensburg eine Diplomarbeit über die Produktpolitik von SABA geschrieben [497]. Allerdings verschweigen beide Werke Millionenverluste mit Fehlplanungen in den USA und die Diplomarbeit beschreibt weitere Fehlinvestitionen nur am Rande. Die ersten Schritte des Familienunternehmens SABA gehen auf die Gründung einer Uhrenfabrik in Triberg durch Joseph Benedikt Schwer für sog. «Jockele-Uhren» im Jahre 1835 zurück. 1864 tritt der Sohn, August Schwer als gelernter Uhrmacher ein und 1865 nennen sie den Betrieb August Schwer Söhne Metallwaren-Fabrik. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erweitert Sohn August die Produktion mit verwandten Artikeln wie Briefwaagen und kleineren Metallfabrikaten. Hermann Schwer (gel. Uhrmacher), der Enkel des Firmengründers, leitet den Betrieb von 20 Mitarbeitern ab 1905 im Alter von 27 Jahren. Er gliedert eine Herstellung von Rasierapparaten, Türklingeln und Fahrradglocken an. Auf einer Reise nach Zürich im Frühjahr 1923 erhält Hermann Schwer den entscheidenden Impuls: Er hört im Studio von Telefunken über ein Detektorgerät eine vom Sender des Pariser Eiffelturms ausgestrahlte Musiksendung. Darauf beginnt er mit der Herstellung von Einzelteilen wie Stiel- [186] und Doppelkopfhörern, später auch von NF-Trafos (NT1, 2 und 3), Drehkondensatoren, Spulen und Widerständen etc. für den Verkauf an Radiobastler. Für die Produkte wirbt die Firma mit den vier ersten Anfangsbuchstaben des Firmennamens: SABA. Das Werk beschäftigt 1923 ca. 200 Mitarbeiter. Ab 1926 bietet SABA fertige Selbstbausätze mit Aufbau nach Browing-Drake aus den USA. 1927 erhält die Firma die Bauerlaubnis und bietet nun auch fertige Radios an - mit dabei auch ein KW-Audion. Eine Werbung von 1927 in Japan bezeugt, dass SABA frühzeitig an weltweiten Export dachte. 1929 verpflichtet SABA «einen hochbegabten Dipl.-Ing.» [481-21] aus der Schweiz, Eugen Leuthold. Er entwickelt unter der Typenbezeichnung (S)35 einen Apparat, der auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1931 wegen seines überaus grossen Erfolges den Beinamen «Sieger» erhält. Bis Ende Jahr verkauft die Firma mehr als 100'000 dieser Geräte mit für Deutschland neuartigem Schaltungskonzept eines rückgekoppelten Anodengleichrichters mit Kathodengegenkopplung. SABA verwendet ein dynamisches Lautsprechersystem nach den Patenten von Rice-Kellog, USA [1-61+103].

1931 zeigt die Modellreihe S41 (31W, 44, T44) von Leuthold den ersten automatisch geregelten Schwundausgleich (AGC, aut. gain control) auf dem deutschen Markt. Ab diesem Jahr stellt SABA für jede neue Modellreihe eine Kundendienstschrift mit Reparaturanleitung bereit. Dies zieht sich bis in die Nachkriegsjahre. Allerdings sind Exportgeräte, wie z.B. 450WLK von 1938, nicht enthalten. 1932 kann SABA aus Gewinnen mit S35 und Nachfolgetypen die Investitionen für ein Hauptfabrikgebäude und diverse Nebengebäude planen und 1932/33 sowie 1934/35 realisieren. Der Umsatz beträgt nun 11,4 Mio. RM; SABA betont die «Schwarzwälder Präzision» und beschäftigt gegen 500 Mitarbeiter. Leider baut die Firma in den Jahren 1933-38/39 Drehkondensatoren aus Zinkguss. Diese sind heute unbrauchbar, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt waren/sind. SABA kommt in den entscheidenen Rundfunkjahren 1932 bis 1935 auf einen Marktanteil von rund 10% (1932 12,3%) und liegt damit knapp vor Mende an zweiter Stelle hinter Telefunken mit 12 bis 17%. 1935 entsteht eine Festschrift [498] zum 100-jährigen Jubiläum. Daraus geht hervor, dass in 13 Ländern SABA-Vertretungen bestehen. 1936 stirbt Hermann Schwer und seine Frau Johanna wird Universalerbin, jedoch mit verschiedenen Bestimmungen, u.a. dass die beiden Enkel, Hansjörg (1927) und Hermann Brunner-Schwer (1929) am 3.10.54 die Erbfolge antreten. Margarethe Brunner-Schwer, die einzige Tochter, lässt der Erblasser aus. Ihr geschiedener Mann, Fritz Brunner, war Musikdirektor. Johanna Schwer ernennt den techn. Leiter, Josef Fricker, zum Geschäftsleiter. 1936 gibt es gemäss Kundendienstschrift den bei «LSf» erwähnten 241GW nicht (sondern GWL), ebenfalls keinen 441WLK (nur WL). Der Zusatz T steht für Truhe, TS für Truhe mit Schallplatten-Laufwerk (2 Saisons). Der Zweikreiser 340WL verfügt über einen Empfindlichkeits- und Bandbreitenregler. Die Kundendienstschrift erwähnt, dass Mod. 242WL in den Ersatzteillisten vorkommt, jedoch nicht auf den Markt kam. 1938 entsteht der millionste SABA-Apparat. Die Firma verwendet nun statt Differential-Kondensatoren ein regelbares Dreifachbandfilter sowie NF-Gegenkopplung und bringt ihren letzten Geradeaus-Empfänger. 1939 erweitert SABA den Betrieb im Auftrag der Wehrmacht und 1940 beträgt die Kriegsproduktion 88%. Es entstehen Funkgeräte, UKW-Empfänger und -Sender für Panzer, Feldtelefone, Bordsprechanlagen, Suchgeräte etc. 1943 entfallen vom Gesamtumsatz von 22 Mio. RM lediglich 332'000 auf zivile Rundfunkproduktion. Johanna Schwer stirbt am 10.10.43. 1944 liegt der Umsatz mit 19 Mio. RM noch über dem Vorkriegsergebnis; Fricker ersetzt man durch Ernst Scherb. Ein wichtiges Zivilgerät bildet von 1941-44 das von Philips übernommene «Auslagerungs-Modell» 208U mit der SABA-Bezeichnung 500ZGW (aber gemäss [506] keine Eigenproduktion).

Am 19.4.45 vernichten zwei Volltreffer vor allem die kürzlich erstellten Werksbauten; dem Verwaltungsgebäude fehlt das Dach. Erst gegen Ende 1945 kann SABA einen Spielzeugkran, Tablettenröhrchen und andere Kleinigkeiten herstellen, dann bekommt die Firma ein Kontingent zur Herstellung von Fernsprechapparaten. Der im Krieg in die Schweiz zurückgekehrte Eugen Leuthold ist einverstanden, wieder zu SABA zu gehen, wenn diese die Erlaubnis zur Herstellung von Rundfunkgeräten erhält. In [FT4601+02] sind die Vorkriegsgeräte 582WK, WKRO und S461GWK-AM erwähnt, die jedoch gemäss [481] SABA erst Ende 1947 fabrizieren kann, was auch [506] übernimmt. Im April 1947 gründen die Eigner die SABA-Vertriebs GmbH, um während eines langwierigen Entnazifizierungsverfahrens einige frei verfügbare Mittel ansammeln zu können. Gegen Ende 1947 erhält SABA von der französischen Militärbehörde den Auftrag, ausschliesslich für Angehörige der französischen Besatzungsarmee Radios zu produzieren. Die Franzosen lassen jedoch stillschweigend zu, dass SABA Geräte für Kompensationsgeschäfte abzweigt. Die Geräte sind praktisch identisch mit der Vorkriegsserie [481-190]. 1948 gibt es neue, rundliche Formen. Zudem ist die Produktion nun von Einschränkungen frei. 1949 wandelt sich die unter der Obhut des Testamentvollstreckers stehende Einzelfirma in eine GmbH um. SABA-Geräte erleben einen reissenden Absatz; der Umsatz beträgt mehr als 21 Mio. DM und der Betrieb beschäftigt wie vor dem Krieg etwa 1000 Personen. Wegen Verfall der Absorber-Patente von Elektrolux (Schweden) zieht SABA 1950 ein Kühlschrankprogramm auf, doch gibt es erhebliche Probleme und wenig Synergieeffekte, sondern Verluste. SABA belegt nach Anteilen der auf den Markt gelangten Rundfunkgeräte gemäss [497] hinter Grundig (27%), Nord-Mende (12) und evtl. Loewe-Opta (11) den dritten/vierten Platz (11). Hermann Brunner-Schwer tritt in die Firma ein. Sein (späterer) Stiefvater, Ernst Scherb, lässt sich das schlechte Geschäft mit den Kühlschränken jedoch nicht ausreden. Damit gibt es viele Spannungen. Ab Saison 1954/55 (Typen Freiburg und Bodensee) bringt SABA wieder Geräte mit Sendersuchlauf und automatischer Scharfabstimmung, wobei die meisten mit Fernbedienung ausrüstbar sind [638754]. 1966-70 baut die Firma den vollstransistorisierten Stereoempfänger «HiFi-Studio Freiburg Stereo» als letzten dieser Reihe. In [638754] sind die Modelle beschrieben und in einer Tabelle zusammengefasst. 1956 beginnt das «Werk 3», ein neu erstellter Betrieb in Friedrichshafen, mit der Produktion von selbst entwickelten Tonbandgeräten (sabafon). Erst 1957 gibt SABA das «Kühlschrankgeschäft» mit grossen Verlusten auf und beginnt in den frei werdenden Räumlichkeiten SABA-TV herzustellen. SABA stösst jedoch auf einen Verdrängungswettbewerb und kann die fetten Jahre der grossen Nachfrage nicht nutzen. Erst 1960 kommt das Unternehmen mit einem Koffergerät auf den Markt. Nach dem 125jährigen Firmenjubiläum vom Oktober 1960, d.h. am 1.1.61 kann Hermann Brunner-Schwer die Geschäftsleitung übernehmen. Gemäss [497] treten die Brüder Brunner-Schwer allerdings 1955 in die Geschäftsleitung ein. Nun beginnen aber gerade die Warenhäuser billige Fernsehgeräte anzubieten, da Körting an Neckermann liefert und damit das Kartell aufbricht. Die erfolgreiche Antwort ist eine starke Bindung der Grosshändler an SABA und das Aufkaufen von SABA-Geräten aus Warenhäusern mit gleichzeitigem Lieferstopp an Händler, die sich nicht an die Abmachungen halten.

1961 kann SABA einen per Zufall entdeckten Effekt nutzen, indem sie ein speziell gerilltes Plastik verwendet, um unter dem Schlagwort «Sabavision» ein «zeilenfreies Fernsehen» anzubieten, das vorerst durch Patentschutz ohne Nachahmung bleibt. Die Belegschaft beträgt nun 4500 Personen; SABA zählt zu den wichtigsten TV-Anbietern. Trotzdem steht es schlecht; die Eigenmittel sind zu gering. Am 18.5.62 versucht die Firma ihr Wohl mit einer engeren Bindung an 130 Grossisten und 9000 Einzelhändler (von 500 bzw. 20'000), da Ende der 50er Jahre allgemein die Preisbindung aufhört. Damit kann SABA tatsächlich den Umsatz von 118 Mio. DM auf 155 im Jahre 1965 steigern, doch sind Schwarz-Weiss-TV immer schwieriger abzusetzen, obwohl die Firma dafür hinter Nordmende als Nummer zwei gilt. 1964 kommt das Unternehmen mit «SABAmobil», einem Tonband-Radiokombi für Autos auf den Markt, doch löst die auch dann neu eingeführte Philips-Kassette das Gerät innerhalb drei Jahren ab. Der Exportanteil von SABA beträgt Mitte der 60er Jahre etwa 15%. Die Firma versucht sich zusammen mit ADDO an einem elektronischen Tischrechner mit Druckwerk «ADDO-SABAtronic». 1967 ist der Einstieg ins Farbfernsehgeschäft für die ganze Branche problematisch, denn Neckermann bietet ein von Körting hergestelltes Gerät unter 2000 DM an. SABA bekommt technische Probleme aufgrund falsch dimensionierter Baugruppen. Zudem stocken Verhandlungen mit Telefunken betreffend direkter Beteiligung. 1967 platzt wegen einer heimlichen Intervention durch Max Grundig ein unterschriftsreifes, gutes Abkommen mit Philips. Grundig will einen 50 %-Anteil an SABA und darum Telefunken im Spiel halten! Am 20.1.68 erzielt SABA ein Beteiligungs-Abkommen mit GTE (85 %) in den USA (mit Sylvania-Bildröhrenwerk in Belgien), das die Firmeneigner unter Verschwiegenheit aushandeln konnten. Die Qualität der TV-Geräte ist nun gut, die Umsätze steigern sich bis 1973 dank dem «Onkel aus Amerika» auf eine halbe Milliarde DM. 6000 Personen sind in den Werken Villingen, Friedrichshafen, Leutkirch, Tienen (Belgien), Kölliken und Aarau (je Schweiz) beschäftigt. 1972 belegt SABA im Bereich Rundfunk-Fernsehen-Tonband für das Inland hinter Grundig (14,7%), Telefunken (13,3%) und Philips (12,5%) zusammen mit Nordmende (je 9,3%) den vierten Platz. Japanische Unternehmen drängen mit Billiggeräten auf den deutschen Markt. 1974 ordern die Händler wegen dem bevorstehenden Fussballspektakel soviele Farb-TV-Geräte wie noch nie, doch weisen nun die Sylvania-Bildröhren eine grosse Anzahl von Ausfällen auf. SABA verliert viel Zeit mit der Beweisführung, dass es an den Bildröhren und nicht an den Geräten liegt. Dazu kommt ein persönliches Intriegenspiel und Hermann Mössner - von H. Brunner-Schwer ursprünglich an GTE empfohlen - übernimmt die Leitung von SABA. Unter seiner Regie entstehen grosse Verluste. 1980 trennt sich GTE von der Unterhaltungselektronik und verkauft diesen Teil samt SABA an den französischen Konzern Thomson-Brandt. Nachdem Thomson auch Telefunken übernimmt, lässt sie dort produzieren; SABA gibt es danach nur noch als Vertriebsgesellschaft und -Marke. |

| Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |

|---|---|---|---|---|

| D | 31/32 | Sabaphon T34(34TH) | RENS1204 | |

| D | 31/32 | 41W (S41) | RENS1204 | Der SABA 41W wurde durch den 1929 durch SABA verpflichtete Eugen Leuthold entwickelt, wie ... |

| D | 31/32 | 44 (44W) | RENS1204 | [501] |

| D | 32/33 | DWP31 | Fast quadratisches Gehäuse, LS-Chassis DW33. Speziell für Saba-Geräte, die den Erregerstro... | |

| D | 32/33 | 310WL [RENS1204] | RENS1264 | Preis ohne Röhren, zusätzlich Röhrensatz: 55,80 RM |

| D | 32/33 | 320G | RENS1818 | |

| D | 32/33 | 420GL | RENS1820 | |

| D | 32/33 | 520W | RENS1214 | ZF für LW=52,5 kHz! Preis ohne Röhren, zusätzlich Röhrensatz: 89,90 RM |

| D | 32–34 | 520GL [alt] | RENS1819 | ZF für LW=52,5 kHz! Preis ohne Röhren, zusätzlich Röhrensatz: 95,80 RM |

| D | 32–34 | 520WL [alt] | RENS1214 | ZF für LW=52,5 kHz! Preis ohne Röhren, zusätzlich Röhrensatz: 89,90 RM |

| D | 33/34 | 211WL | REN904 | Anoden-Audion. Prohaska 1933/43 nennt irrtümlich die Höhe von 260 mm. Die richtige Höhe... |

| D | 33/34 | 311WL | RENS1284 | 1284 evtl. 1204?? |

Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):

|

Hits: 2706 Replies: 1

Codierung SABA-Kondensatoren 1938/39

|

|

|

Martin Steyer

20.Feb.19 |

1

Ich hatte schon einmal in einem Post in der Rubrik "Talk" darüber geschrieben, der Beitrag dürfte aber in den Tiefen des Systems nur noch schwer zu finden sein. Aus diesem Grund nochmal hier als Tabelle die Kondensatoren, wie sie in den Kundendienstschriften von SABA Nr. 8 und 9 vorkommen. Die Kondensatoren auf dem Chassis haben nur diese Codierungen, keine Werte aufgedruckt!

|

|

Olaf Gratz

21.Feb.19 |

2

Sie meinen diesen Beitrag? Post 12!

|

|

Hits: 5939 Replies: 0

Donau Transistorgeräte im Lauf der Zeit

|

|

|

Mark Hippenstiel

08.Sep.11 |

1

Die Transistorgeräte der Donau-Serie waren bei SABA über 20 Jahre lang im Programm. Eine kleine Zeitreise mit Abbildungen aus den jeweiligen SABA-Katalogen der Jahre. Ein Klick auf das Bild bringt Sie zur jeweiligen Modellseite. Viel Spass! 1968 - 1969: Donau E9 Transistoren, 4 Dioden, 1 Gleichrichter. Kreise: 7 AM, 9 FM. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "Eisenlose Gegentaktendstufe mit 4W". Abmessungen 450x180x145mm. Ausführungen: Nussbaum hell, Nussbaum mitteldunkel, Mattweiss, Anthrazit/Weiss, Rubinrot/Weiss. Lieferbar ab September 1968. 1970Falls jemand die SABA-Katalogdaten und die Abbildung aus dem Katalog zu diesem Gerät hat, wäre ich dankbar. 1971: Donau F9 Transistoren, 5 Dioden, 1 Gleichrichter. Kreise: 7 AM, 9 FM. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "Eisenlose Gegentaktendstufe mit 3W Ausgangsleistung". Abmessungen 520x140x150mm. Ausführungen: Nussbaum, Mattweiss, Orange. 1972 - 1975Ausführungen: Nussbaum, Mattweiss. 1976 - 1978: Donau MWellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "3W Spitzenleistung". Abmessungen 520x140x160mm. Ausführungen: Nussbaum, Mattweiss. 1979 - 1981: Donau PWellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "3W Spitzenleistung". Abmessungen 515x140x145mm. Ausführungen: Nussbaum, Mattweiss. Lieferbar ab März 1979 1982 - 1983Ausführungen: Nussbaum. 1984: Donau SWellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "7W Spitzenleistung". Abmessungen 480x120x150mm. Ausführungen: Nussbaum, Sandweiss. 1985

"Facelift": Bedienelemente in Braunmetallic, unverchromtes Lautsprechergitter. 1986: Donau TLWellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. "10W Musikspitzenleistung". Abmessungen 480x120x150mm. Ausführungen: Nussbaum. 1987-1990

Ausführungen: Nussbaum, Braunmetallic. 1991Falls jemand die SABA-Katalogdaten und die Abbildung aus dem Katalog zu diesem Gerät hat, wäre ich dankbar. spätestens 1992Ende der Donau-Reihe

Für Ergänzungen bin ich dankbar. |

|

Hits: 3430 Replies: 0

SABA-MADE IN BADEN

|

|

|

Manfred Rathgeb

21.Jan.15 |

1

Es gibt heute Made in Württemberg, Made in Baden etc. Eine solche Werbung beeindruckt niemand mehr. Für die Radiofreunde und die 'Badenser' ist es aber schon bemerkenswert, daß Saba um 1927 diese Herkunftsbezeichnung in Anlehnung an die etwa 30 Jahre vorher in England verordnete Bezeichnung Made in Germany für Importwaren aus Deutschland verwendete. Warum aber nicht hergestellt in Germany sondern in Baden? Vielleicht weil Baden zu jener Zeit ein Freistaat, eine Republik (des deutschen Reiches) war? Vielleicht aber auch, weil Saba als schon damals exportorientiertes Unternehmen sich kurz nach dem ersten Weltkrieg mit Baden mehr Resonanz erhoffte als mit Germany. Jedenfalls hat Saba uns auch hier Qualität hinterlassen, nicht gedruckt auf vergänglichem Papier sondern schön gestanzt in gutes Metall. Zu sehen bei Saba Potentiometer P1. Übrigens: Es arbeiteten auch viele Württemberger bei Saba in Villingen. |

|

Hits: 4198 Replies: 0

Aus SWR Schwarzwaldgeschichten: SABA, Dual und PE

|

|

|

Vincent de Franco

23.Feb.13 |

1

Die Firmen lagen nur knapp 20 Kilometer voneinander entfernt, in den Städten St. Georgen und Villingen. Als expandierende Familienunternehmen beschäftigten sie zu Hochzeiten mehrere tausend Mitarbeiter.In den 70er Jahren investierten dann ausländische Geldgeber in die Schwarzwälder Firmen, veränderten aber auch ihre familiäre Struktur.Mit der Einführung der CD und der billigen Konkurrenz, vor allem aus Fernost, begann für die Schwarzwälder Unterhaltungsgeräte-Industrie in den 80er Jahren der Kampf ums Überleben.Mehr finden sie HIER, inklusiv Podcast. Audio herunterladen: HIER |

|

Hits: 5047 Replies: 0

Der offizielle SABA-Film - Röhrenradios in den 50er Jahren

|

|||||||

|

Matthias Beyer

23.Feb.12 |

1

|

||||||

|

Hits: 4744 Replies: 0

Saba-Jubiläum, 125 Jahre Saba im Jahre 1960

|

|

|

Heiko zur Mühlen

29.May.11 |

1

In der Funkschau Nr. 12 von 1960 erschien ein Bericht zum 125-jährigen Jubiläum der Firma Saba. Attachments

|

|

Hits: 8904 Replies: 5

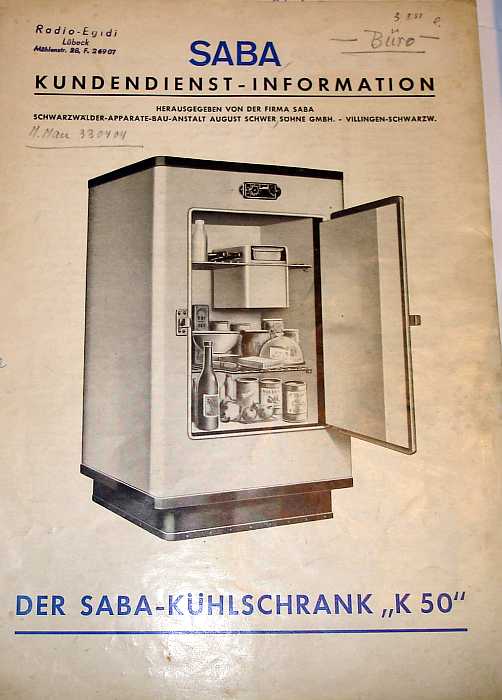

Saba K50 kein Radio sondern ein Kühlschrank

|

|

|

Jan Peter Brömme

04.Dec.08 |

1

Ich staunte nicht schlecht, als mir heute diese 10seitige Kundendienstinformation von SABA, Ausgabe Juni 1951 in die Hände fiel: Ein Saba Kühlschrank K50 ! Ist es bekannt, dass Saba nach dem 2.Weltkrieg auch Kühlschränke produziert hat ? In der Firmengeschichte habe ich dazu keinen Hinweis gefunden. |

|

Hilmer Grunert

04.Dec.08 |

2

Hallo Herr Brömme, ja, da staunt man nicht schlecht, an welche "Märkte" sich Deutsche Firmen nach dem Krieg herangetraut haben. Die Kühlschränke gab es scheinbar bis 170 Liter Größe: Gruß Hilmer Grunert |

|

Ernst Erb

05.Dec.08 |

3

Lieber Herr Brömme "Wegen Verfall der Absorber-Patente von Elektrolux (Schweden) zieht SABA 1950 ein Kühlschrankprogramm auf, doch gibt es erhebliche Probleme und wenig Synergieeffekte, sondern Verluste. SABA belegt nach Anteilen der auf den Markt gelangten Rundfunkgeräte gemäss [497] hinter Grundig (27%), Nord-Mende (12) und evtl. Loewe-Opta (11) den dritten/vierten Platz (11). Hermann Brunner-Schwer tritt in die Firma ein. Sein (späterer) Stiefvater, Ernst Scherb, lässt sich das schlechte Geschäft mit den Kühlschränken jedoch nicht ausreden. Damit gibt es viele Spannungen." |

|

Jan Peter Brömme

05.Dec.08 |

4

Lieber Herr Erb, es tut mir sehr leid, aber wenn ich geahnt hätte, dass im RM so gute und detaillierte Artikel aus Ihrem Buch über Firmengeschichten vorhanden sind, hätte ich dort vorher nachgeschaut.So habe ich nur in einem Buch über Produktionen von Saba geblättert. Ich bin ja noch nicht lange im Forum dabei und kenne das RM sicherlich noch nicht so gut. Herr Günzel hat mir freundlicherweise den Zugang zu den geschichtlichen Firmeninfos über den Button Hersteller gezeigt, nun weis ich etwas mehr aus dem RM. Mit freundlichen Grüssen J.P.Brömme |

|

Ernst Erb

05.Dec.08 |

5

Danke, Herr Brömme, für die nette Antwort. |

|

Heribert Jung

12.Nov.17 |

6

Im Technoseum gibt es ein Pappschild im Farbe mit dem oben gezeigten SABA Kühlschrank K50. Im Schwarzwald Museum steht ein SABA Kühlschrank K133 von 1954. |

|

Hits: 7858 Replies: 2

Röhren der SABA Kriegsproduktion nach 1940

|

|

|

Martin Steyer

04.Jul.07 |

1

Ehe ich (mindestens!) zwei neue Modelle anlege, möchte ich im Forum nachfragen, ob nicht doch noch jemand vorher zur Klärung der folgenden Sachverhalte etwas beitragen kann. Vorweg grundsätzliche Bemerkungen zu den im Kriege gebauten SABA-Geräten 360WK und 460WK. Diese sind laut RMorg, dem SABA-Buch von Menzel und den Ausführungen von Opperskalski in der Funkgeschichte vom Chassis her die Nachfolgemodelle der 1939er-Geräte 357WK und 457WK. Sie enthalten die Röhrenbestückung ECH11, EBF11, ECL11 und AZ11. Soweit ist das alles klar und unstrittig. Nun habe ich vor einiger Zeit einen 460WK über ebay erhalten, der laut Rückwand eben diese oben genannte Bestückung aufweist und das Holzgehäuse wie das Foto im RM hat. Der Verkäufer hatte mir auf Bitte ein in der Beschreibung nicht enthaltenes Innenfoto geschickt, auf dem zu meiner Überraschung Topfröhren erkennbar waren. Zunächst wollte ich daraufhin nicht mitbieten, habe es aber (zum Glück!) doch gemacht. Dieser 460WK enthält in typischer SABA-Bauweise (Vergleich mit dem 457WK meiner Sammlung zeigt bis auf die Röhren identischen Aufbau) anstelle der Stahlröhren-Fassungen Topfsockel mit den Röhren ECH4, ECH4 und EBL1, sowie die AZ11. Das erschien mir mysteriös, weshalb ich davon absah, ein neues Modell anzulegen. Ausführliche Recherchen aller mir zugänglichen Quellen ergaben aber kein Chassis, was eventuell durch Umbau da hineingeraten ist. Gerade ist aber ein weiteres Gerät (ebenfalls über ebay) eingetroffen, das die Bezeichnung „360WKP“ auf der Rückwand trägt. Dies ist eingestanzt und nicht mit Aufkleber (wie z.T. bei SABA-Nachkriegsgeräten) versehen. Die ursprünglichen Bezeichnungen der Stahlröhren wurde mit brauner Farbe übermalt, weshalb sich auf der Rückwand keine Röhrenbestückung befindet. Im Inneren sind aber ebenfalls Topfröhren ECH4, ECH4, EBL1 mit der AZ11 verbaut! Auch hier entspricht das Chassis ansonsten voll dem 360WK, bzw. dem 357WK (auch den habe ich hier) mit Stahlröhren. Daraus ergeben sich folgende Schlußfolgerungen:

Möglicherweise kann jemand hierzu noch weitere Fakten beitragen, die zur Auflärung beitragen. Am Schluß noch eine Bemerkung zu ebay-Käufen: Ich biete nur, wenn Fotos und Beschreibung aussagekräftig sind, ich wegen Unklarheiten eindeutige verbale und bildliche Ergänzungen erhalte und ich mich beim Verkäufer rückversichere, daß die Verpackung wirklich gut erfolgt. Damit habe ich nach anfänglichen Reinfällen in der letzten Zeit keine Enttäuschungen erlebt. |

|

Martin Steyer

09.Jul.07 |

2

Inzwischen erhärtet sich der Verdacht, daß die Geräte nicht aus der Kriegsproduktion stammen, sondern erst nach dem Krieg aus Produktionsresten gefertigt wurden. Die Angaben bei Menzel hatten mich zunächst vermuten lassen, daß die SABA-Fertigung erst 1948 wieder in Gang gekommen ist. Dies mag für die offizielle Serienfertigung gelten, aber die Anmerkung bei der Firmengeschichte von Ernst Erb (Text auch hier im RM), daß eine "inoffizielle" Geräteproduktion für Kompensationsgeschäfte vor 1948 abgezweigt wurde, führt wohl auf die richtige Spur. Die Angabe bei Menzel, daß der "Sport WK" im Chassis und Gehäuse dem "360WKP" entspräche, ist definitiv falsch. Der Sport WK hat eine andere Anordnung der Röhrenfassungen und Filter auf dem Chassis und stellt damit eine Neukonstruktion dar, auch wenn sich die Schaltungen weitgehend entsprechen, wenn man von der Röhrenbestückung absieht. Für die Annahme, daß die Geräte 1946/47 gefertigt wurden, sprechen drei Gründe: 1. Die Bestückung ECH4, ECH4, EBL1 (+ Gleichrichterröhre) kam erst nach 1945 in Mode, es wurde die ECH4 als Mischröhre davor praktisch nicht verwendet. Dieser Röhrensatz entspricht dem "Standardsuper", wie er von vielen Firmen gefertigt wurde. 2. Die enthaltenen Röhren sind nicht aus der "roten Serie", sondern goldfarben metallisierte Valvo-Röhren aus der Nachkriegsproduktion. Es ist unwahrscheinlich, daß in beiden Geräten der komplette Röhrensatz schon 1947 getauscht wurde. 3. Ähnliche Ungereimtheiten gibt es auch beim 582WKRO, siehe auch Post von Dirk Becker: http://www.radiomuseum.org/forum/saba_582_wkro_582wkro.html |

|

Martin Steyer

13.Aug.07 |

3

Nach gründlicher Untersuchung des 460WK mit Topfröhren ergibt sich folgendes Bild: Es muß sich um eine Art "Nullserie" des Favorit WK handeln. Es steckte eine falsche Röhre drin, die Röhrenbestückung lautet richtig ECH4, EF9, EBL1, EFM11, AZ11. Diese Bestückung und der Chassisaufbau entsprechen völlig dem Favorit WK, innen fand sich auch noch ein Zettel mit "Favorit WK". Es sind aber durchgängig alte Bauteile aus der Zeit vor 1945 verbaut (Widerstände, Kondensatoren). Der Lautsprecher entspricht nicht der SABA-Nachkriegsproduktion, diese hatten 1948 einen beige-braun lackierten Korb und Magneten (Vergleich mit allen anderen Modellen dieses Jahrganges). Auch die Skala entspricht dem alten 460WK mit europäischer Senderanordnung. Die Röhrenfassungen sind für ECH4 anstelle ECH11, EF9 anstelle von EBF11 und EBL1 anstelle von EL11. Der "echte" Favorit WK meiner Sammlung hat schon Bauteile der Nachkriegsfertigung und eine Skala mit Nachkriegsangaben, allerdings steht da wiederum "SABA Reporter" drauf..... Bei SABA wurde also wohl die Produktion mit Restbeständen an Bauteilen vom 460WK wieder aufgenommen, ehe Neuteile eingesetzt wurden und der Typ als "Favorit WK" in den Handel kam. |

|

Hits: 5467 Replies: 2

SABA-Kundendienst-Schriften 1937-1939

|

|

|

Martin Steyer

27.Nov.06 |

1

Bei der Durchsicht der Schaltunterlagen zu SABA-Geräten habe ich festgestellt, daß die Schriften 1-5 eingescannt und zu den entsprechenden Geräten hochgeladen worden sind. Leider fehlen bisher die Unterlagen ab Heft 6, erst für die Geräte nach dem Krieg ist der SABA-Bestand wieder vollständig, z.T. habe ich auch bei mir vorhandene Unterlagen hochgeladen. Eigentlich müßten Mitglieder im RMorg die Service-Hefte haben. Wenn jemand diese hat und diese nicht scannen, bzw. bearbeiten kann, bin ich gern bereit das zu übernehmen. Gerade die sehr ausführlichen SABA-Unterlagen sind eine ausgezeichnete Hilfe bei der Restauration. Also: Dringende Bitte an potentielle Besitzer ihre Schätze der Öffentlichkeit zugänglich zu machen..... Herzlichen Gruß, Martin Steyer |

|

Dietmar Rudolph † 6.1.22

28.Nov.06 |

2

Wenn es nicht eilt, kann ich gerne so nach und nach die Scans dieser Hefte anfertigen. Falls jemand aktuell etwas davon benötigt, kann dies bei der zeitlichen Reihenfolge der Scans berücksichtigt werden. MfG DR |

|

Martin Steyer

29.Nov.06 |

3

Hallo Herr Rudolph, danke für den Vorschlag. Leider habe ich praktisch alle SABA-Geräte dieser Jahre außer dem 980, deswegen habe ich keine Präferenzen.... Werde also warten bis alles oben ist. Es können aber sicher noch mehr Sammler die Unterlagen gebrauchen. Herzlichen Gruß, Martin Steyer |

|

Hits: 5827 Replies: 0

Saba Radioapparate und Tschechien

|

|

|

Vladimir Fiala

08.Feb.06 |

1

Schon vor dem Jahr 1928 wurden im Tschechoslowakei Radioempfägner SABA und Teile verkauft. Wahrscheinlich die älteste Geschäftsvertretung war im Prag bei Ingenieur G. Brady. Angeboten wurden Baukasten Hann 27, Apparat Universum 6, Apparate Orthometer, Spulen Universum und andere Apparate. Später wurde SABA durch Firma Dr. Schubert & Berger vertreten, die auch Firma Körting vertreten hatte. Üblich konnte man hier vor dem Zweiten Weltkrieg Radioapparate SABA kaufen. In Tschechien wurden auch viel 4-Volt-Apparate verkauft (z.B. SABA 31, 41, 35, 311, 520, 521). Nach dem Jahr 1945 wurden Radioapparate SABA nicht mehr importiert (Kaltes Krieg). Alle Firmen wurden verstaatlicht und Radioempfänger wurden nur unter Marke Tesla hergestellt |

|

Hits: 11251 Replies: 0

Saba Stereo-Decoder

|

|

|

Jürgen Stichling

16.Oct.03 |

1

http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=11524 Attachments |

End of forum contributions about this manufacturer/brand

| Data Compliance | More Information |