- Paese

- Germania

- Produttore / Marca

- Siemens (& Halske, -Schuckert Werke SSW, Electrogeräte); Berlin, München

- Anno

- 1932/1933

- Categoria

- Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2)

- Radiomuseum.org ID

- 5508

Clicca sulla miniatura dello schema per richiederlo come documento gratuito.

- Numero di tubi

- 5

- Principio generale

- A circuiti accordati (TRF o amplif. diretta in generale); 2 Specialità; 1 Stadi BF

- N. di circuiti accordati

- 3 Circuiti Mod. Amp. (AM)

- Gamme d'onda

- Onde medie (OM) e onde lunghe (OL).

- Tensioni di funzionamento

- Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110; 125; 150; 220; 240 Volt

- Altoparlante

- - Questo apparecchio richiede altoparlante/i esterno/i.

- Materiali

- Bachelite

- Radiomuseum.org

- Modello: 46W - Siemens & Halske, -Schuckert

- Dimensioni (LxAxP)

- 427 x 254 x 268 mm / 16.8 x 10 x 10.6 inch

- Annotazioni

-

«Langskala»

Siehe auch Paralleltype Telefunken 343W in anderem Gehäuse.

- Peso netto

- 11 kg / 24 lb 3.7 oz (24.229 lb)

- Prezzo nel primo anno

- 247.00 RM !

- Fonte dei dati

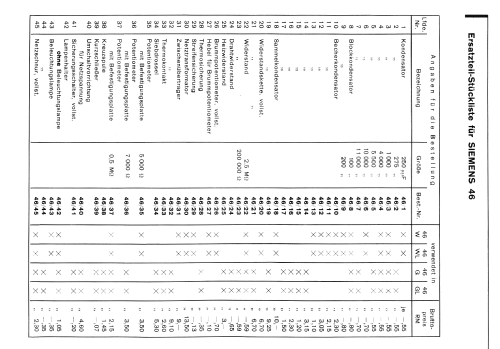

- Katalog Radio-Zentrale Prohaska 1932/33 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb

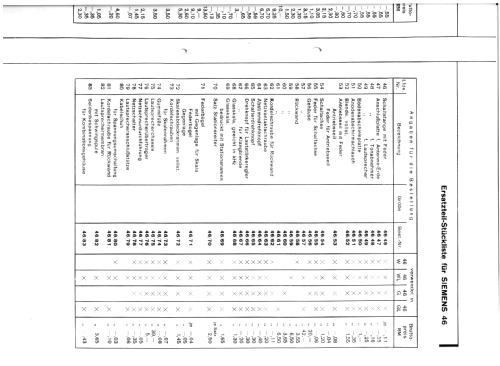

- Riferimenti schemi

- Lange+Schenk+FS-Röhrenbestückung

- Bibliografia

- Funk Bastler (Funkbastler 1933, Heft 20, Seite 317)

- Bibliografia immagini

- Eine Abbildung findet sich im Doppelband "Radios von gestern"

- Altri modelli

-

In questo link sono elencati 2543 modelli, di cui 2153 con immagini e 1347 con schemi.

Elenco delle radio e altri apparecchi della Siemens (& Halske, -Schuckert Werke SSW, Electrogeräte); Berlin, München

Collezioni

Il modello fa parte delle collezioni dei seguenti membri.

Discussioni nel forum su questo modello: Siemens & Halske, -: 46W

Argomenti: 6 | Articoli: 11

Parallel-Geräte

Bekanntlich haben die 3 Firmen (AEG, Siemens, Telefunken) über mehrere Jahre schaltungstechnisch identische Geräte mit jeweils firmentypisch unterschiedlichen Gehäusen (und Skalen) vermarktet. In diesem Fall waren es die Geräte:

- AEG: Ultra Geadem W, Ultra Geadem WL & Ultra Geadem G, Ultra Geadem GL

- Siemens: 46W, 46WL & 46G, 46GL

- Telefunken: T343W, T343WL & T343G, T343GL

Vom Siemens 46WL gab es auch noch unterschiedliche Gehäuse-Formen: 46WL "Flachbau" , 46aWL.

Die G/GL Typen waren für Gleichstrom-Netze. GW Typen (Gleich- und Wechselstrom) gab es noch nicht.

Hier wird der Siemens 46W näher untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem Vergleich zum 47W, dem Nachfolgemodell.

Zum 46W bzw. 46WL, sowie den Parallel-Geräten gibt es im RM.org Beschreibungen und Reparatur-Berichte.

- Funktions-Beschreibung 46W, 46WL, 46G, 46GL im "Funkbastler".

- Restaurations-Bericht zum Siemens 46W

- AEG Ultra-Geadem G Restauration

Siemens 46W

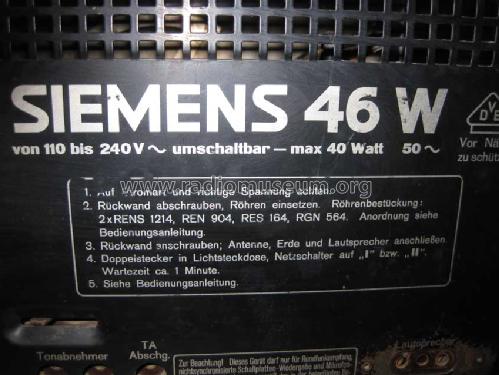

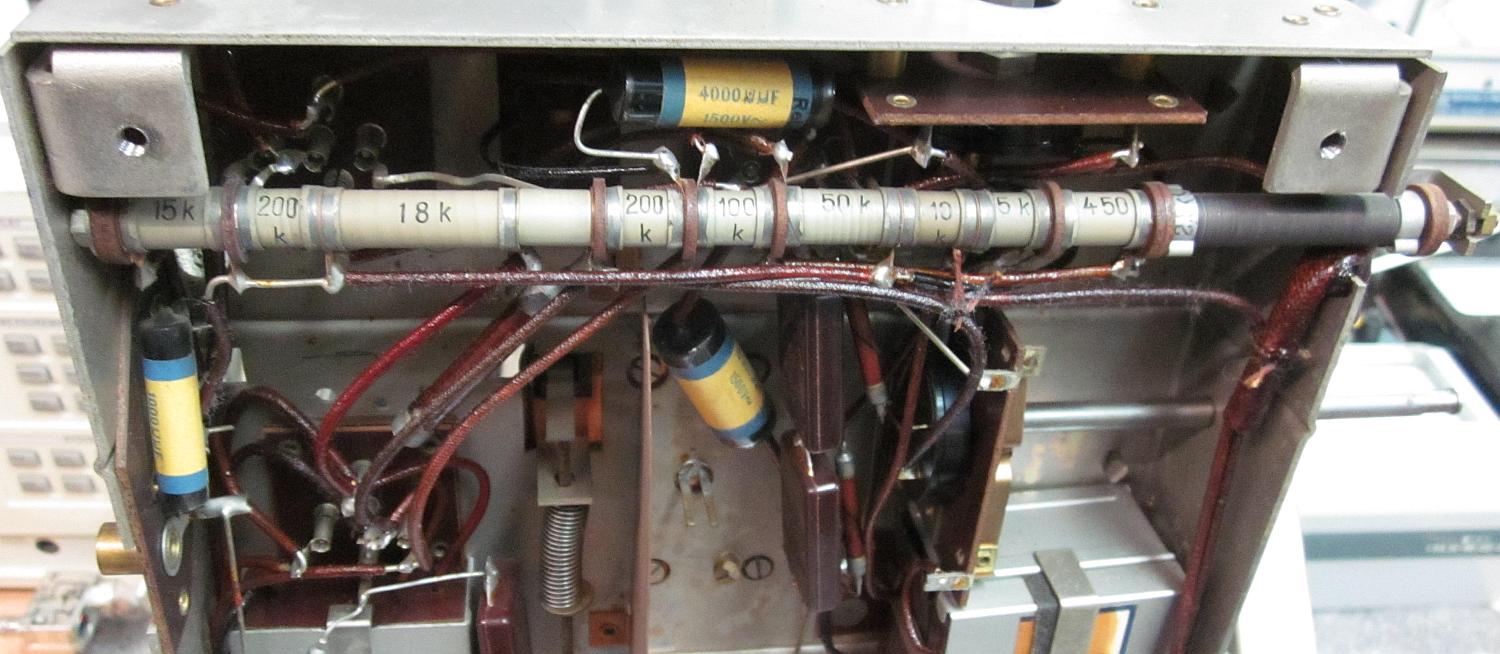

Wann ich dieses Gerät von Nachbarn bekam, ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Es könnte 1958 gewesen sein. (Die damaligen Nachbarn hatten sich wohl ein neues Gerät "mit UKW" geleistet.) Seit dieser Zeit wurde der 46W stets im Wohnbereich betrieben, so daß bis zum heutigen Tag noch keine Reparatur erforderlich war. Bekanntermaßen ziehen die da verbauten Papier-Kondensatoren Feuchte und quellen auf - wenn das Gerät "unsachgemäß" gelagert wurde. Bei dem hier beschriebenen Gerät sind jedoch alle Kondensatoren noch original. Auch mußten daher keine Widerstände ersetzt werden. Das sieht man z.B. am Zustand der Widerstands-Kette.

Ab 1969 war der 46W dann das Radio für MW und LW. Der damals neu erstandene ReVox A76 Tuner hatte ja nur UKW. Und zum hören des DLF auf MW bzw. auch LW diente der 46W. Das blieb so bis ca. Mitte der '80er Jahre. Der 46W blieb aber auch danach immer im Wohnbereich, weshalb er die Zeiten ohne Reparaturen überstanden hat.

Einzig die beiden RENS1214, deren Schirmung abgeblättert war, wurden 1969 durch RENS1294 ersetzt. Die gab es damals noch bei "Radio Dräger" in Stuttgart, wo sie ein älterer Verkäufer "in Eigenregie" verkaufte. RENS1214 hatte er keine mehr. Wer hat sich damals noch für "so alte Röhren" interessiert? Das waren damals nur noch "Ladenhüter".

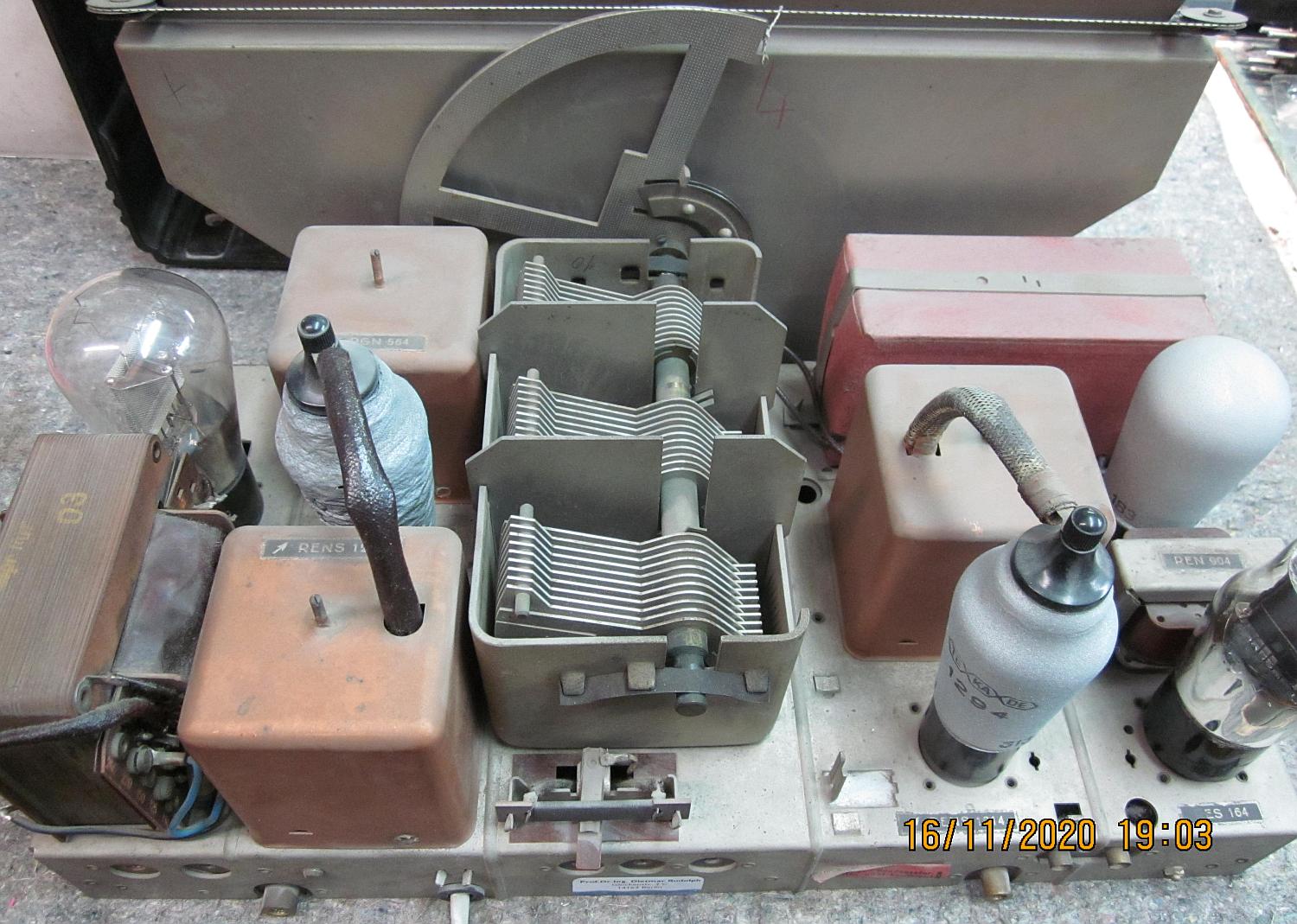

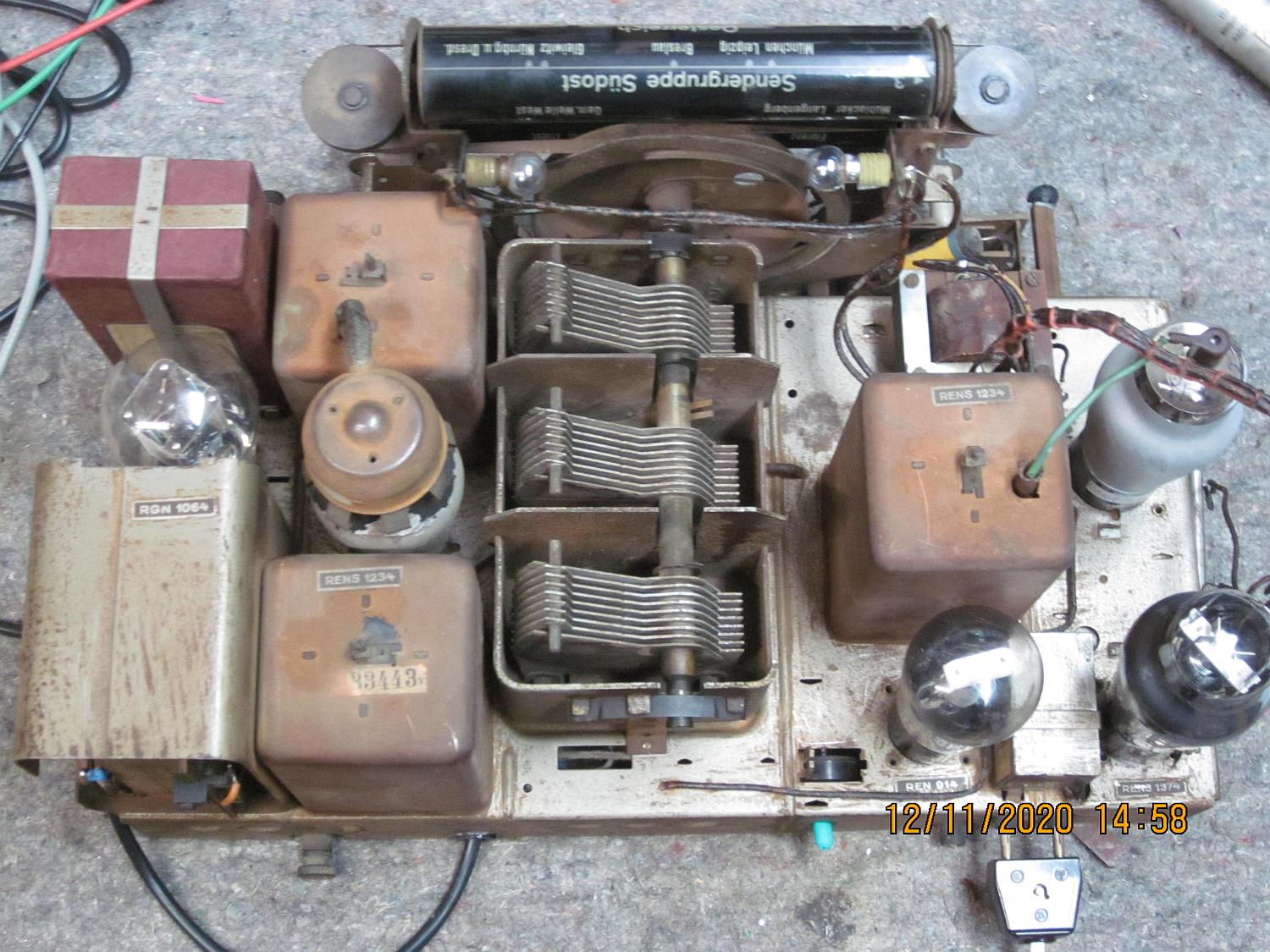

So sieht heute das ausgebaute Chassis aus.

Die Metallisierung der RENS1294 links ist mittlerweile etwas wellig geworden. Aber sie hält noch. Die rechte RENS1294 sieht dagegen noch fast wie neu aus, obwohl beide Röhren gleichzeitig gekauft wurden. Die REN904 wurde möglicherweise auch ersetzt ? Die Gleichrichter Röhre RGN 564 und die Lautsprecher-Röhre PP416 (als Ersatz für die RES164) waren schon drin, als ich das Radio bekam.

Die Leitung zur Anode der RENS1214 (RENS1294) links ist nur von einem Gewebeschlauch umgeben, während die Anoden-Leitung der RENS1214 (RENS1294) rechts einen mit Drahtgeflecht geschirmten Gewebeschlauch hat.

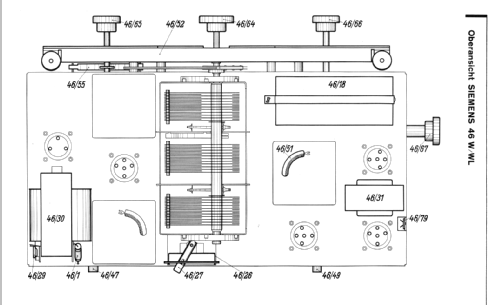

Die Draufsicht auf das Chassis zeigt eine Übereinstimmung mit der Anordnung auf dem Chassis des Folgemodells 47WL, wenigstens bezüglich Form und Position der Filter-Töpfe, des Drehkos und des Netztrafos mit Gleichrichter-Röhre, sowie der Position der Lautsprecher-Röhre (ganz rechts).

Hier das Chassis des 47WL noch einmal zum Vergleich gezeigt. Bezüglich der Abschirmmaßnahmen der Verstärkerstufen (hier der Leitungen zum Gitter), zeigt sich auch ein Unterschied zum 46W.

Der unmittelbare Vergleich der Filter-Töpfe zeigt, daß die im 46W etwas niedriger sind als die des 47WL.

- Im Unterschied zu 47W, gibt es beim 46W keine unmittelbar auf dem Chassis entlang laufenden (Signal führenden) Leitungen.

Da die RENS1214 bzw. RENS1294 (im 46W) den Anschluß für die Anode oben auf dem Kolben haben, während es bei den RENS1234 (im 47W) das Steuergitter oben ist, ist zunächst nicht verwunderlich, daß bei beiden Geräten Unterschiede bezüglich der oben aus den Filtertöpfen kommenden Anschlüssen bestehen.

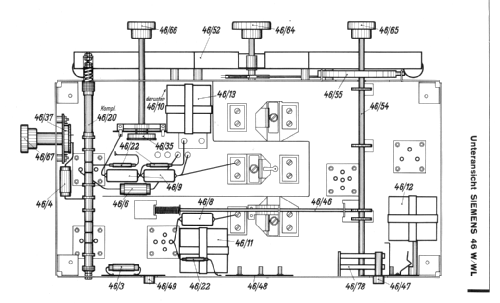

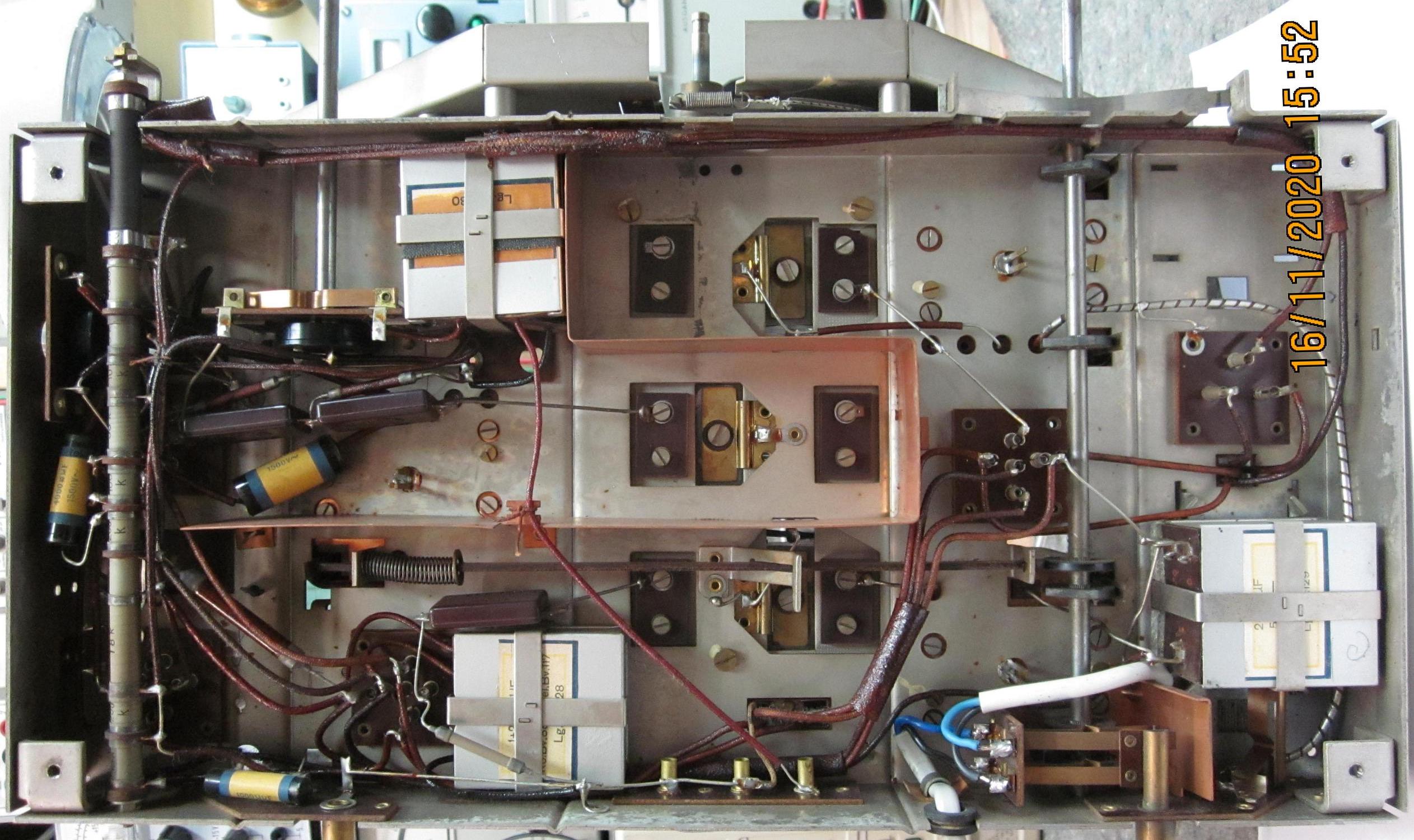

Interessant ist nun der Bilck unter das Chassis des 46W. (Mit Ausnahme der Netz-Zuführung wurde hier noch nichts erneuert.)

Deutlich zu sehen ist eine Abschirmung der HF-Stufen durch eine Schirmwand aus Kupfer. (Das ist anders als beim 47WL, wo diese Schirmwand fehlt.)

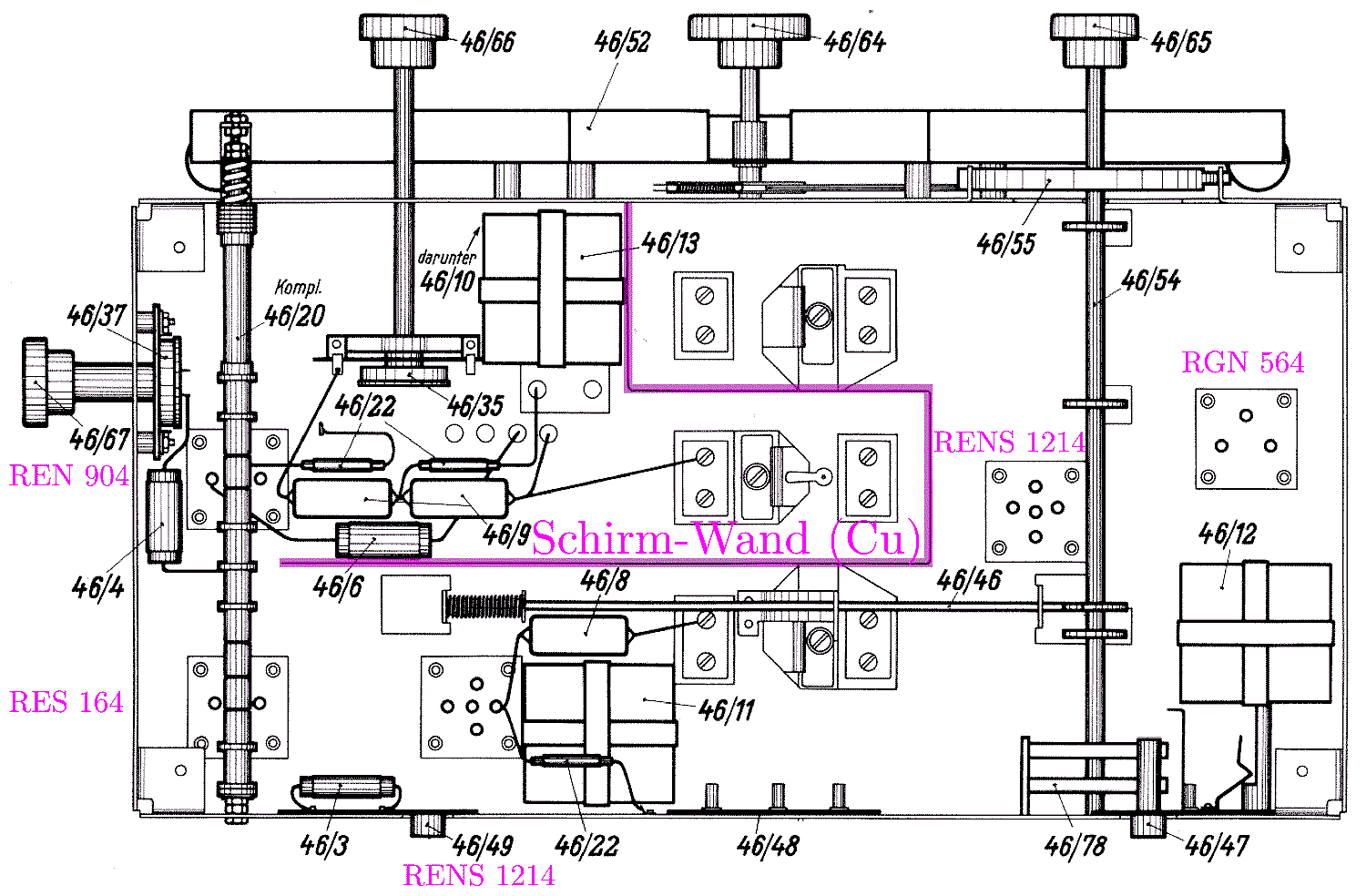

Im Plan der Unterseite des 46W ist diese Schirmwand in magenta hervorgehoben. Zusammen mit einer mit Alu-Folie beschichteten Bodenplatte aus Pertinax bildet die Schirmwand dadurch (fast) eine Schirmbox.

In diesem Plan sind zusätzlich wesentliche Signal-führende Bauelemente und Leitungen eingetragen. Andere zum Verständnis der Funktion wichtige Signal-Leitungen fehlen hier jedoch. Ebenso die genauen Positionen der Filter-Töpfe und deren Anschlüsse.

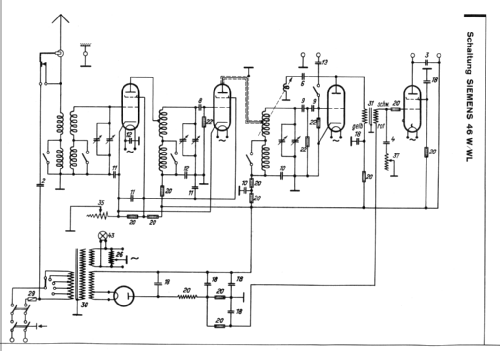

Schaltbild, Leitungsführung, Signalverlauf

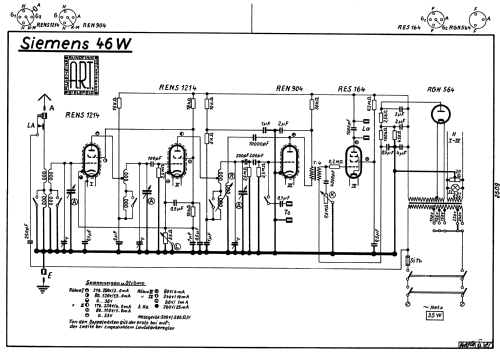

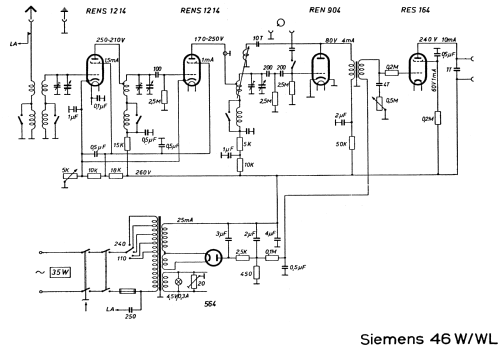

Im ART Schaltbild sind die drei Kreise markiert. Die Schirmung der Leitung von der Anode der 2. RENS1214 zum 3. Kreis fehlt in diesem Schaltbild.

Im nächsten Bild sind (im unteren Teil) die in der Abb. weiter oben fehlenden Signal-Leitungen (in blau) ergänzt.

Im oberen Teil dieser Darstellung ist die Oberseite des 46W (links-rechts gespiegelt) dargestellt.

Damit der Vergleich zwischen Oberseite und Unterseite leichter möglich ist, wurde die Oberseite links-rechts gespiegelt abgebildet. (Man schaut quasi von unten durch das Chassis hindurch.)

In der Abfolge der Kreise - bezüglich der Platten-Pakete des Dreifach-Drehkos - wird so die Reihenfolge Kreis 1, Kreis 3, Kreis 2 erkennbar. Der Signalverlauf (blau, gestrichelt) ist also unterschiedlich zum 47WL, bei dem die Reihenfoge 1, 2, 3 bei den Kreisen besteht. (Siehe dort.) Bei der beim 46W gewählten Reihenfolge der Kreise ist deshalb eine Schirmwand erforderlich, wohingegen beim 47WL - aufgrund einer geeigneten Leitungs-Führung der Signal-Leitungen - auf eine Schirmwand verzichtet werden konnte.

Während die Unterseite (unterer Teil des Bildes) nun um die fehlenden Signal-Wege (blau) ergänzt ist, wird sind im oberen Teil des Bildes die Kreise und deren Nummer, sowie der grundsätzliche Weg des Signals - von der Antennenbuchse bis zum Audion - (blau, gestrichelt) eingetragen.

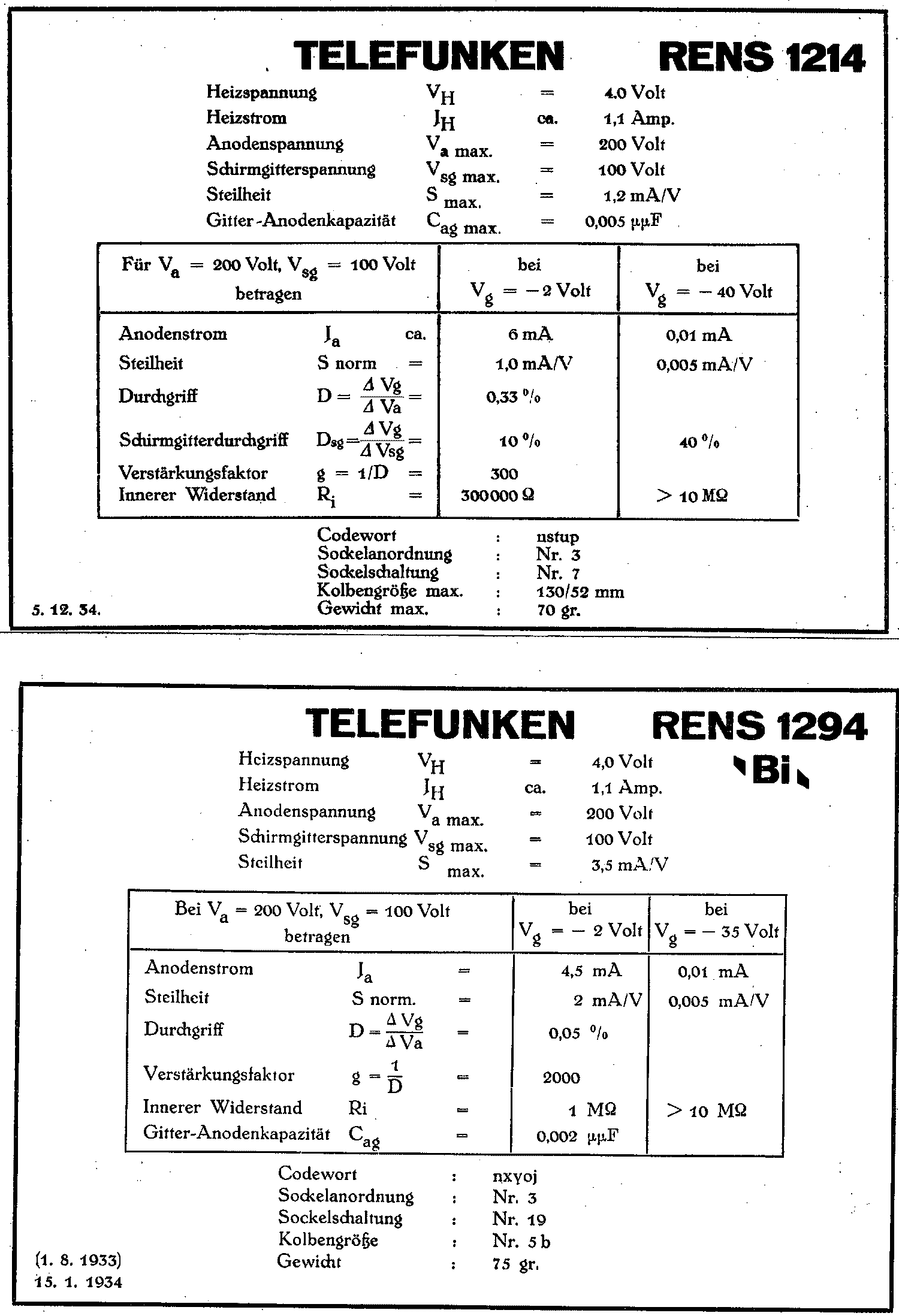

Abgleich der Schwingkreise

Ein Neuabgleich der Schwingkreise war (in geringem Umfang) nur deshalb erforderlich, weil die RENS1214 durch die RENS1294 ersetzt sind.

Die RENS1214 ist eine HF Tetrode, während die RENS1294 eine HF Penthode ist.

Die RENS1214 ist eine HF Tetrode, während die RENS1294 eine HF Penthode ist.

Durch das zusätzliche Bremsgitter erhält die RENS1294 einen höheren Innen-Widerstand, was sich in einem höheren Verstärkungs-Faktor ausdrückt. Allerdings ist, in einer Beschaltung mit einem Schwingkreis an der Anode, die tatsächlich erzielbare Verstärkung mehr von der Güte des Schwingkreises abhängig als vom (theoretischen) Innenwiderstand der Röhre, so lange dieser größer ist als der Verlustwiderstand des Schwingkreises.

Die Größe der Gitter-Anoden-Kapazität der RENS1294 ist nur 40% von der der RENS1214.

Da sich diese Kapazität um den Verstärkungsfaktor erhöht auf die Schwingkreiskapazität auswirkt, zeigte sich bei den Messungen der Durchlaßkurven des 46W, daß ein gewisser Nach-Abgleich angezeigt war. Dieser Nach-Abgleich betraf nur den Drehko bzw. dessen Trimmer.

Andererseits war das Gerät ohne diesen Nach-Aabgleich seit 1969 in Betrieb, ohne daß der nicht ganz optimale Abgleich irgendwie störend aufgefallen ist.

Keine AGC

Der 46W hat, im Unterschied zum 47WL des Folgejahres, keine automatische Verstärkungs-Regelung. Der Empfang von "Orts- bzw. Bezirks-Sendern" ist (bzw. heute: war) damit aber probemlos möglich. Bei einem partiellen Träger-Schwund - wo eine AGC für eine Vergrößerung der HF-Verstärkung sorgen würde - wird das demodulierte Signal im Lautsprecher leiser. Andereseits hört man dadurch auch die nichtlinearen Verzerrungen kaum, die bei Trägerschwund durch Phasendrehungen zwischen HF-Träger und den Seitenbändern entstehen.

(Dieses "Aufschreien" eines AM Empfängers mit AGC im Falle eines Trägerschwundes, kann man mit Hilfe einer "Klemm-Schaltung" abfangen, wobei da eine (einstellbare) Schwelle für die maximale Erhöhung der Verstärkung eingestellt werden kann. Wurde in den '80er Jahren nachträglich implementiert bei einem Kenwood R-1000, ist aber im RM.org noch nicht dokumentiert.)

Dietmar Rudolph † 6.1.22, 18.Nov.20

Liebe Sammlerkollegen,

vor ein paar Tagen stellte mir ein Bekannter, der sich mit der Reparatur moderner TV- Geräte bestens auskennt, dieses Radio mit der Bemerkung auf den Tisch: „ Das kannst Du besser als ich – das ist mir zu kompliziert.“

Für mich eine Herausforderung! Mendegeräte und viele Geräte anderer Firmen habe ich schon restauriert, aber Siemens? Ein wenig kann ich nun zur Dokumentation dieses Gerätes hier im RMS noch beitragen.

Als erstes habe ich die Metallrückwand abgebaut und nach dem Lösen der Bodenschrauben sowie dem Ausbau des Skalenbeleuchtungssegments das Chassis aus dem Bakelitgehäuse genommen. Auf den ersten Blick waren alle Teile vorhanden . Ein sehr robust und stabil aufgebautes Chassis! Das Skalenseil war zerrissen und der Skalenzeiger … weg!

Auf den zweiten Blick waren aber noch viele Teile, wie Kondensatoren und Widerstände, zusätzlich eingebaut worden.

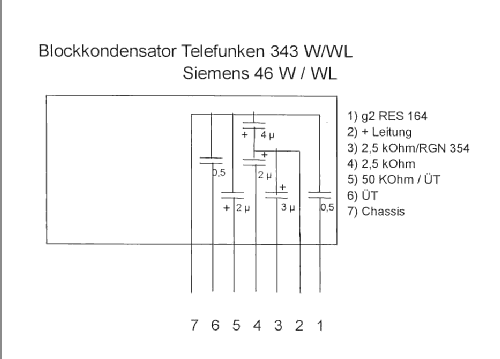

Beim genaueren Hinsehen war die Ursache dafür schnell gefunden. Der 6-fach-Blockkondensator war mit seinen Einzelkapazitäten nach und nach gestorben und hat die dazugehörigen Widerstände mit entschärft.

Zum Schluss blieb ein unübersichtliches Wirrwarr an zusätzlich eingebauten Kondensatoren, Widerständen und neu gezogenen Drähten übrig. Davon war wiederum zwischenzeitlich einiges kaputtgegangen …

Das Wichtigste bei der Instandsetzung ist nach wie vor ein ordentlicher Schaltplan bzw. ordentliche technische Unterlagen! Was man da bei Lange und Anderen so findet ist nicht immer optimal, gut und richtig, aber ausbaufähig. So habe ich mich als zweites darangemacht, einen solchen überarbeiteten Plan parallel zur Restauration zu erstellen und, wenn der 46 W wieder spielt, mit all den dazu gewonnenen Daten hier ins Radiomuseum zu stellen.

Der nächste Schritt war nun der Ausbau aller dazugekommenen Teile und der teilweise sehr deformierten Block-Kondensatoren. Die verpressten 100 - und 200 cm – Kondensatoren waren nicht mit Feinschlüssen behaftet und konnten somit im Gerät verbleiben.

Alle Papierkondensatoren wurden durch MKC-Kondensatoren mit mindestens 630 Volt Spannungsfestigkeit ersetzt und wieder eingebaut. Um den großen aus lila Kartonpapier bestehenden und gut mit Teer und Wachs vergossenen Blockkondensator wieder ansehnlich „hinzubekommen“ bedurfte es etwas mehr handwerklichen Geschicks. Unter anderem besteht nun der Gründkörper dieses Kondensators aus zugeschnittenem Styropor, in das die dazugehörigen Kondensatoren eingelassen sind.

Für mich ist die Optik des restaurierten Chassis wichtig (obwohl es hinterher keiner mehr so richtig sieht), eine stabile Funktionalität ist natürlich Voraussetzung . Man möchte ja dann das fertige Gerät zu jeder Tages - und Nachtzeit Interessenten problemlos vorführen können !

Der isoliert auf eine M 3 - Gewindestange aufgefädelte Anodenspannungsteiler musste aus mechanischen Gründen so belassen werden. Nur am Ende dieser konnte der defekte 2,5k / 4Watt-Widerstand durch einen Bauformgleichen ersetzt werden. Die anderen defekten Widerstände in dieser Kette wurden durch neue überbrückt.

Beim Anbau des Skalensegmentes an das Chassis ist auf eine korrekte Verlegung der Drähte zur Skalenbeleuchtung zu achten , da sonst das Seilrad mit diesen in Berührung kommt, was unweigerlich zum Kurzschluss führt. Das Skalenseil, durch ein Stück 0,6mm -Perlonsehne ersetzt , hat den Vorteil, über Jahre hinweg dauerelastisch zu bleiben. Dadurch erübrigt sich das Vorspannen des Seiles mit einer Feder. Das Reinigen der Glasskala ist mit äußerster Vorsicht durchzuführen, da der rückseitig aufgebrachte Farbaufdruck sehr empfindlich ist und sich sofort ablöst! Ich habe die Originalscala eingescannt, bearbeitet und hier ins RMS eingestellt. Die Unterteilung ist in kHz ausgeführt. Da die Skala in meinem zu restaurierenden Gerät in einem sehr schlechten Zustand war kann ich nicht sagen, ob die Farben stimmen! Die Maße aber in jedem Falle! Den Scalenzeiger musste ich neu erfinden, da der alte nicht mehr vorhanden und ein orginaler nicht zu besichtigen war.

Nach dem alle Teile ordnungsgemäß eingebaut und angeschlossen worden sind, konnte das Gerät nun in Betrieb genommen werden .

In meiner Werkstatt findet das nur mit einem Trennregeltrafo statt, der unter ständiger Kontrolle der Gesamtstromaufnahme und der sich dabei „entwickelnden Anodenspannung“ langsam auf die am Netztrafo eingestellten 220V~ hochgefahren wird (wie schon beim Mende-Oszi beschrieben)! Dabei muss die lange Rückwandschraube eingeschraubt sein – sie bedient den Sicherheitsnetzschalter! Zum Schluss wurden die Anoden – Gleichspannungen gemessen und in den neuen Plan übertragen. Das Gerät spielt im Lang – und Mittelwellenbereich mit einer 30m-Langdrahtantenne wieder einwandfrei, sofern überhaupt noch auch tagsüber Sender mit entsprechender Leistung und Entfernung in diesen Bereichen vorhanden sind!

Ihr Volker Martin

Allegati

- Scala_siemens_46w (20 KB)

Volker MARTIN, 31.Mar.13

In einem Siemens Prospekt von 1932 wird der Dreikreis Empfänger Siemens 46W vorgestellt.

MfG DR

Dietmar Rudolph † 6.1.22, 27.Oct.18

Im "Funk-Bastler 1933, Heft 20, S. 317 - 320" findet sich eine Funktionsbeschreibung des Siemens 46 (46W, 46WL, 46G, 46GL), die einige schaltungstechnische und konstruktive Informationen enthält, die nicht nur auf diese Typen, sonden auch auf andere Typen der Radios von 1932/33 von Siemens, Telefunken und AEG zutreffen.

Bekanntlich haben diese 3 Firmen über mehrere Jahre schaltungstechnisch identische Geräte mit jeweils firmentypisch unterschiedlichen Gehäusen (und Skalen) vermarktet. In diesem Fall waren es die Geräte:

- AEG: Ultra Geadem W, Ultra Geadem WL & Ultra Geadem G, Ultra Geadem GL

- Siemens: 46W, 46WL & 46G, 46GL

- Telefunken: T343W, T343WL & T343G, T343GL

Die G/GL Typen waren für Gleichstrom-Netze. GW Typen (Gleich- und Wechselstrom) gab es noch nicht.

Der Text aus dem Funk-Bastler enthält z.B. folgende allgemeiner interessante Details.

- Konstruktion des Dreifach-Drehkos mit Achsbefestigung mit Spiralkeil

- Abgleich der (eisenlosen) Spulen durch Kupferscheibe bzw. Kupfer-Ring

- Einjustierung des Heizkreis-Vorwiderstandes für die Gleichstrom-Typen

- Reparatur der Schmelzlotsicherung

- NF-Trafo mit Streufolie zum Ausgleich des Frequenzgangs

- Überbrückung der Skalenlampe bei G/GL mit Relais gegen Einschaltstromstoß

- Netztrennung bei Abnahme der Rückwand

Nicht besprochen wird die Ankopplung der Audionstufe über einen Hochpaß beim 46W/WL.

Rundfunkwelle = Mittelwelle

MONOGRAPHIEN DER RUNDFUNKEMPFÄNGER

Dreikreis-Vierröhrenempfänger für Gleich- und Wechselstrom

SIEMENS 46

Aufgabe des Empfängers

Mit vier Röhren höchste Leistung an Empfindlichkeit und Trennschärfe bei absoluter Einknopfbedienung, so lautete die dem Konstrukteur gestellte Aufgabe. Drei abgestimmte Kreise mit gekuppelten Drehkondensatoren bei höchster Präzision, zwei Hochfrequenzstufen mit Exponentialröhren, Vermeidung der Rückkopplung war seine Antwort. Da man von dem Gerät von vornherein eine sehr grofie Auflage erwartete - daß gleichzeitig mit ihm eine ganze Reihe preiswerter Superhets auf den Markt kommen würde war nicht vorauszusehen konnten alle Mittel des Laboratoriums und der Fabrikation eingesetzt und ein Empfänger geschaffen werden, der in seinen Schwingungskreisen und in allen anderen Einzelheiten so gut durchgebildet werden konnte, wie kaum ein anderer. Resultat: eine dem Durchschnitts-Superhet fast ebenbürtige Trennschärfe; eine hervorragende Wiedergabe mit einer in weiten Grenzen regelbaren Klangfarbe; eine Empfindlichkeit, die die des Durchschnitts-Superhets übertrifft.

Die verschiedenen Modelle

Der "Siemens 46" wird in insgesamt vier Ausführungen geliefert, und zwar je ein Modell ohne eingebauten Lautsprecher für Gleich- und Wechselstrom und je ein Modell mit eingebautem permanentdynamischem Lautsprecher für Gleich- und Wechselstrom. Das Gerät ohne Lautsprecher ist in ein Preßstoffgehäuse eingebaut, das mit Lautsprecher in ein Edelholzgehäuse.

Bezeichnungen der Modelle: für Wechselstrom ohne Lautsprecher 46W mit Lautsprecher 46WL: für Gleichstrom ohne Lautsprecher 46G, mit Lautsprecher 46GL. Alle vier Modelle besitzen eine neuartige waagerechte Linearskala, die durchleuchtet wird; sie wird in zwei Ausführungen geliefert: mit aufgedruckten Sendernamen, und mit einer Auswahl kleiner Schrägschildchen mit Sendernamen, die man selbst auf die Skala setzen kann. Abb. 2. Siemens 46 L mit eingebautem permanentdynamischem Lautsprecher.

Schaltungstechnisches

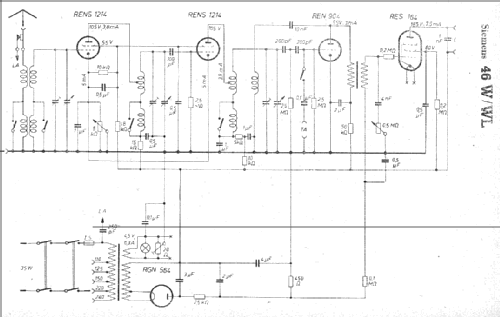

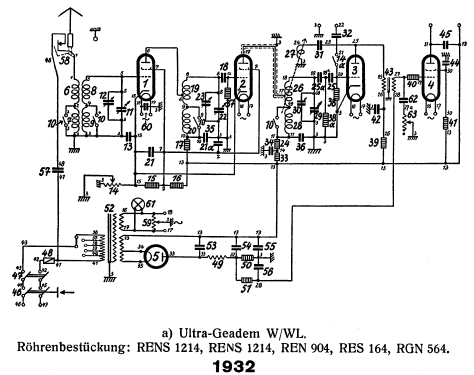

Die Abb. 3 und 4 geben die Prinzipschaltungen der beiden Empfänger wieder. Die Anordnung des Hochfrequenzverstärkers, der Detektorröhre und des Niederfrequenzverstärkers ist in beiden Geräten identisch; nur die Netzteile weisen andere Bestandteile und eine andere Schaltung auf.

Das Wechselstromgerät ist mit den indirekt beheizten Wechselstromröhren 2 * RENS 1214, REN 904 und RES 164 und der Gleichrichterröhre RGN 564 ausgerüstet, während der Gleichstromempfänger die 20Volt-Röhren 2 * RENS 1819, REN 1821 und RENS 1823 d aufweist. Abb. 3. Prinzipschaltung des Siemens 46 W für Wechselstrom. Abb. 4. Prinzipschaltung des Siemens 46 G für Gleichstrom.

Zunächst wollen wir das den Schaltungen Gemeinsame besprechen. Die von der Antenne aufgenommenen Wechselspannungen gelangen über die Antennenspulen durch induktive Kopplung auf die Spulen des ersten Schwingungskreises und damit ans Gitter der ersten HF-Stufe, die genau wie die zweite mit einer Exponentialröhre bestückt ist.

Nach der Verstärkung treten sie im zweiten Schwingungskreis, der in Sperrkreisschaltung unter Benutzung eines Spulenabgriffes lose an die erste Röhre angekoppelt ist, auf. Sie werden nun auch durch die zweite Röhre verstärkt und an einen weiteren auf gleiche Weise angekoppelten Sperrkreis geliefert, der den Gitterkreis der als Audion geschalteten Detektorröhre darstellt.

Die Endstufe ist über einen Niederfrequenztransformator angekoppelt, der eine sogenannte Streufolie aufweist, um die infolge der großen Trennschärfe der drei Kreise vernachlässigten hohen Schwingungen etwas anzuheben. Sekundärseitig ist ein Klangfarbenregler an den Transformator angeschaltet; da dieser am Gitter arbeitet, kommt man mit einer kleinen Kapazität (etwa 4000 cm) aus. In Reihe mit diesem Festkondensator liegt ein regulierbarer Hochohmwiderstand, an dem die gewünschte Klangfarbe eingestellt wird.

Die Spulen weisen durchweg eine Wicklung für den Rundfunkwellenbereich und eine solche für den Langwellenbereich auf; die Langwellenzusatzspulen liegen beim Langwellenempfang mit den Rundfunkspulen in Serie, während sie beim Rundfunkwellenempfang kurzgeschlossen werden.

Das Gerät ist auch für Schallplattenwiedergabe eingerichtet; der bei To angeschlossene Tonabnehmer kann ständig am Empfänger liegen bleiben. Dreht man den Lautstärkeregler ganz nach links, so wird, wenn die Empfangslautstärke 0 erreicht ist, der Tonabnehmer automatisch angeschaltet. Eine Lautstärkenregelung während der Plattenwiedergabe kann durch den eingebauten Regler natürlich nicht bewirkt werden; hierfür ist ein Regler unmittelbar an der Schalldose erforderlich.

Die Lautstärkenregelung während des Empfanges wird dadurch vorgenommen, daß die Gittervorspannung der beiden Exponentialröhren in einem Bereich von etwa 40 Volt geändert wird. Dadurch verschiebt, man den Arbeitspunkt auf der exponentiell gekrümmten Charakteristik der Hochfrequenzröhren an eine Stelle der für die gewünschte Lautstärke und damit für die erforderliche Hochfrequenzverstärkung notwendigen Steilheit.

Der Empfänger besitzt eingebaute Lichtnetzantenne, die stets eingeschaltet Ist, solange sich in der Antennenbuchse kein Bananenstecker befindet.

Der Netzteil des Wechselstromempfängers weist eine Einweg-Gleichrichterröhre auf sowie eine drosselfreie, nur aus Widerständen und Kondensatoren bestehende Siebkette. Beruhigungsmittel sind reichlich vorhanden; der Empfänger arbeitet infolgedessen außerordentlich brummfrei. Beim Wechselstromempfänger ist ein Potentiometer parallel zur Heizwicklung des Transformators vorgesehen, um hier ein Brumm-Minimum einstellen zu können. Der Netzteil des Gleichstromempfängers weist eine Drosselspule großer Selbstinduktivität auf, durch die auch der Heizstrom der Röhren geleitet wird, um auch bei pulsierendem Gleichstrom einen störungsfreien Betrieb zu erzielen. Die Drossel kann auf einfache Weise umgepolt werden, um sie stets in diejenige Netzleitung zu legen, in der sie die größte Störtonbefreiung bewirkt.

Abb. 5. Rückansicht des Siemens 46 W für Wechselstrom.

Interessante Konstruktionseinzelheiten

Um die für die absolute Einknopfbedienung erforderliche genaue Übereinstimmung der Schwingungskreise, also der Spulen und der drei Einzelkondensatoren des Dreigangkondensators zu erzielen, hat man sich für das Prinzip entschieden, dem Dreigangkondensator nur max. 0,2 v. H. Toleranz über den ganzen Drehwinkel zuzugestehen, also von vornherein mit einem Kondensator größtmöglichster Genauigkeit zu rechnen, und die Spulen nach dem Einbau im fertig geschalteten Empfänger aufeinander und auf den Kondensator abzugleichen.

Abb. 7. Spiralkeil. A=Loch in einer Platte, B=Achse, C = Achse in der Platine, in Pfeilrichtung verdreht und damit verkeilt.

Der Drehkondensator ist deshalb in einer stabilen Stahlwanne gelagert (Abb. 6) und auch sonst mechanisch so solid ausgeführt, daß Veränderungen ausgeschlossen sind. Die Platten sind 1 mm stark und nach einer neuartigen Spiralkeilmethode auf der Achse und den Distanzbolzen befestigt. In den Platten befinden sich, wie es Abb. 7 verdeutlicht, Löcher mit einem spiralförmigen Umfang.

Die gleiche Form des Umfangs besitzen Achse und Distanzbolzen; sie passen mit etwas Spiel in das Spiralloch der Platten. In einer entsprechenden Vorrichtung werden die Platten eines Kondensatorsatzes unter Zwischenlage von Distanz-Lehren geschichtet, der etwas Spiel aufweisende Spiralkeilbolzen in die Löcher eingeführt und er in Pfeilrichtung um etwa 900 verdreht. Da die zur Übereinstimmung kommenden Radien wachsen, keilt sich die Achse in der Bohrung vollkommen fest. Wählt man die Steigung der Spiralen entsprechend, so ist eine Lockerung ausgeschlossen. Die Distanz-Lehren können jetzt wieder herausgenommen werden; die Platten sitzen auf den Bolzen unverrückbar fest. Es wird angegeben, daß sich auf diese Weise eine größere Genauigkeit erzielen läßt, als durch die Anwendung von stets etwas differierenden, zwischen den Sätzen verbleibenden Distanzscheiben o. dgl. Die Endplatten der Rotoren sind außerdem gefiedert und werden bei der Abgleichung des Kondensators, bei der sie in einer Brückenschaltung an etwa einem Dutzend Punkten mit einem Normalkondensator verglichen werden, leicht verbogen.

An den Drehkondensator werden die ebenfalls sehr genau übereinstimmenden Spulen (0,7 v. H. Toleranz) nun bei der letzten Eichung angeglichen; das geschieht durch die Verschiebung von einer Kupferscheibe, die die Langwellenwicklung, und eines Kupferringes, der die Rundfunkwellenwicklung abgleicht. Die Spulen befinden sich in Abschirmgehäusen quadratischer Grundfläche, die durch Verlötung jedem Zugriff entzogen sind.

Abb. 8. Inneres einer Spulenbox.

Der Schieber sowie die Schraube, durch die beim Abgleichen eine Verschiebung von Ring und Scheibe stattfinden, werden ebenfalls durch Lötung festgelegt. So ist Gewähr gegeben, daß eine Änderung der Schwingkreis-Abgleichung ohne gewaltsamen Eingriff nicht möglich ist.

Die Spulenumschalter sind in Form von Edelmetall-Klinkenschaltern innerhalb der Abschirmgehäuse angeordnet; die eine Kontaktfeder ist verlängert, sieht nach unten aus dem Chassis heraus und wird hier zur Schließung des Kontaktes von einer Kurvenscheibe beiseite gedrückt.

Die Isolierstoff-Kurvenscheiben D (Abb. 9) sitzen sämtlich auf einer Achse A, die bei B ein Dreieck mit ausgerundeten Seiten trägt, gegen das sich zur Einrastung in den drei Schaltstellungen eine kräftige Blattfeder C legt. E sind die Schaltfedern, die in das Innere der Abschirmungen hineinragen. Durch die Kurvenscheibe F wird eine Hartpapierschiene G gesteuert, die die Kontaktfeder I bewegt; letztere gehört zu dem von den beiden ersten Spulenbechern weit entfernten des dritten Kreises. Die Schiene gleitet in den Lagern H und trägt die Spiralfeder K, durch die sie stets gegen die Kurvenscheibe gedrückt wird. Zwei weitere Kurvenscheiben L steuern schließlich den mit der Wellenumschaltung kombinierten, Netzschalter M.

Abb. 10. Netzschalter mit automatischer Abschaltvorrichtung bei abgenommener Rückwand. Abb. 11. Netzumschaltung und Vorrichtung für Drossel Umpolung beim Gleichstromempfänger.

Der Netzscha1ter (Abb. 10) besteht aus insgesamt vier Federn, von denen je zwei einander gleich sind. Er bewirkt eine doppelpolige Abschaltung des Netzes und ist mit der Vorrichtung, die - den VDE.-Vorschriften zu genügen - das Netz bei Abnahme der Rückwand automatisch abschaltet, zusammengebaut.

In Abb. 10 ist A eine Buchse, in die die eine Befestigungsschraube der Rückwand hineinragt und hierbei den an der einen Feder C befestigten Isolierstift B beiseite drückt. Die beiden Federn C (die zweite ist in der Zeichnung genau senkrecht hinter der einen nur gezeichneten zu denken) nähern sich dadurch den beiden Federn D. Wenn die Kurvenscheibe E der Schaltwalze nun so gedreht wird, daß die Kröpfung der Feder gegen die Kreisfläche liegt, erreichen die Federn C die anderen Federn D, so daß die Federn C und D miteinander Kontakt machen. Hierdurch wird das Netz ein. geschaltet.

Die Umschaltung der Netzspannung wird bei dem Wechselstromempfänger durch das Umlegen eines Kabelschuhes am Netztransformator bewirkt; der Empfänger kann auf die Spannungen 110, 125 , 150, 220 und 240 Volt geschaltet werden. Beim Gleichstromempfänger ist die aus Abb. 11 ersichtliche Umschaltplatte A so einzustellen und festzuschrauben, daß eine der aufgedruckten Zahlen 110, 150 oder 220 Volt, und zwar die, die mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt, auf einen weißen Markierungsstrich zeigt. Eine Feineinstellung wird dadurch vorgenommen, daß man in die Netzleitung ein Milliamperemeter legt, den Netzstecker verkehrt polt (so daß kein Anodenstrom fließen kann, also Empfang auch nicht vorhanden ist) und nun den Schieber an dem Schiebewiderstand neben der Netzdrossel (Abb. 12) löst und so einstellt, daß das Milliampèremeter genau 180 mA anzeigt. Die Umpolung der Netzdrossel wird vorgenommen, indem man das Kontaktplättchen B in Abb. 11 herauszieht und um 900 versetzt wieder einfügt.

Abb. 13 Schmelzlotsicherung beim Rücklöten. Nebenstehend: Abb. 12. Schiebewiderstand des Gleichstromempfängers für Genau-Einstellung des Heizstromes.

Die Sicherung des Empfängers wird bei Wechselstrom durch eine Thermosicherung im Transformator vorgenommen, [die vollkommen der (hier bereits beschriebenen) des "Telefunken 122" entspricht]. Im Gleichstromgerät findet eine regenerierbare Schmelzlotsicherung Anwendung. Wird diese Sicherung von einer zu großen Stromstärke durchflossen, so wird das Lot, das den Kontaktstift festhält, weich, und eine Feder schnellt den Stift von seinem Gegenkontakt fort. Um die Sicherung zu regenerieren, erwärmt man den an dem starken Ende der Sicherung herausragenden Stift mit einem Streichholz oder über einer Gasflamme, so daß das Lot wieder flüssig wird (Abb. 13), und drückt ihn auf eine feste Unterlage, bis er am dünneren Ende herausragt. In dieser Stellung beläßt man die Sicherung etwa eine Minute, so daß das Lot erkalten kann. Die Sicherung ist dann wieder gebrauchsfähig.

Der "Siemens 46" ist auch gegen störende Hochfrequenz, die sich im Netz befindet, geschützt. Der Wechselstromempfänger weist auf seinem Transformator eine Schutzwicklung auf, die alle störende Hochfrequenz zur Erde ableitet, während der Gleichstromempfänger zwei kapazitätsarm gewickelte Hochfrequenzdrosseln besitzt, die zusammen mit Kondensatoren passender Größe den Übertritt von Hochfrequenz verhindern (Abb. 14).

Abb. 14. Netzverdrosselung des Gleichstromempfängers gegen den Übertritt störender Hochfrequenz.

Abb. 15. Thermokontakt für die Skalenlampe des Gleichstromemplängers

Abb. 16. Chassis des "Siemens 46G“ für Gleichstromanschluß, von unten gesehen. A = Schaltgestänge (Abb. 9), B = Thermokontakt (Abb. 15), C=Lautstärkeregler, mit Tonabnehmerschalter kombiniert, D = Klangfarbenregler, E=Hochohmwiderstände auf gemeinsamer Haltestange angeordnet, F= automatischer Kontakt für Lichtnetzantenne.

Interesse verdient beim Gleichstromempfänger die Anordnung der Skalenlampe. Sie kann ausgewechselt werden, wenn man ihre Fassung aus dem Empfängergehäuse nach unten herauszieht. Um eine Zerstörung der Lampe durch den Einschaltstromstoß zu vermeiden, ist sie im Augenblick des Einschaltens durch einen Kurzschluß-Kontakt überbrückt. Dieser Kontakt wird nach etwa 20 Sekunden durch eine Thermoanordnung geöffnet und die Lampe auf diese Weise in den Heizstromkreis eingeschaltet. Abb. 15 gibt den Thermokontakt wieder; A ist ein Bimetallstreifen, der die vom Heizstrom des Gerätes durchflossene Heizwicklung B trägt. Durch die entstehende Wärme krümmt sich der Bimetallstreifen langsam und drückt die Feder D beiseite, so daß deren Kontakt den der Feder C nicht mehr berührt und der vorher zwischen den Anschlüssen I und II bestehende Kurzschluß .aufgehoben wird. Die Glühlampe erhält nunmehr Strom.

Bedienung und Leistung Der Empfänger weist absolute Einknopfbedienung auf; Korrektoren besitzt er nicht. Der Antrieb des Dreigang-Kondensators erfolgt durch den mittleren Drehknopf, der gleichzeitig einen durch eine Stahlsaite gezogenen Messerzeiger über die Linearskala wandern läßt. Die Einschaltung und die Schaltung auf einen der beiden Wellenbereiche erfolgt durch den rechten Drehknopf, die Lautstärkeregelung und in Nullstellung des Lautstärkereglers die Umschaltung auf Schallplattenwiedergabe durch den Knopf links. An der linken Seitenwand ragt außerdem der Knopf des Klangfarbenreglers heraus, mit dem man die Klangfarbe der Wiedergabe in sehr weiten Grenzen ändern kann. Um einen Sender zu empfangen, braucht man den Skalenzeiger nur mit Hilfe des mittleren Drehknopfes auf den Markierungspunkt des gewünschten Senders einzustellen und den Lautstärkeregler auf die notwendige Lautstärke zu drehen; irgendeine besondere Geschicklichkeit, ein gutes Beherrschen der Einstellgriffe wie bei einem Gerät ohne absolute Einknopfbedienung ist nicht erforderlich. Mit diesem Gerät kann wirklich jeder Laie die optimalen Leistungen erzielen.

Die Hochfrequenzverstärkung des "Siemens 46" ist, wie schon erwähnt, größer als die des Durchschnitts-Super der letzten Saison; infolgedessen erhält man auch in den Städten mit Behelfsantenne eine große Zahl von Sendern in großer Lautstärke und hervorragender Qualität. Während man in den Vororten und auf dem Lande mit einer Innenantenne stets auskommt, empfiehlt sich innerhalb der Städte die Anwendung einer nach Möglichkeit abgeschirmten Außenantenne, da die enorme Hochfrequenzverstärkung des Empfängers natürlich auch die Störungen außerordentlich verstärkt. Als sehr wertvoll wird hier das Vorhandensein des Klangfarbenreglers bemerkt, da dieser, auf dunklere Wiedergabe eingestellt, gleichzeitig als Stördämpfer wirkt und so eine Station auch bei beträchtlichen Störgeräuschen noch verständlich macht. Die Trennschärfe ist bei diesem Empfänger ebenfalls über jedes Lob erhaben; benützt man nicht gerade eine viel zu lange Antenne, so treten Selektions-Schwierigkeiten an keinem Punkt der Skala, weder der des Rundfunk- noch des Langwellenbereiches, auf.

MfG DR

Dietmar Rudolph † 6.1.22, 05.Feb.09

Befürchtete man etwa das Durchschlagen des Gitterkondensators, da er auf einer Seite direkt an der Anodenspannung der Vorröhre liegt? Dann wäre wohl doppelte Sicherheit gegeben. Oder gibt es andere Gründe?

Freundliche Grüße, W.Schmidt

Walter Schmidt, 26.Aug.07

Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Weiß

Markus Weiss, 16.Dec.04