Die Übergangs-Zeit: Geräte mit und ohne Lautsprecher

Die Übergangs-Zeit: Geräte mit und ohne Lautsprecher

Übergangszeiten der Radio-Entwicklung

Die frühesten Radios hatten Batterie-Röhren, d.h. die Röhrenheizung erfolgte über eine Batterie bzw. einen Akku. Diese Röhren waren direkt geheizt. Die Jahre 1931 bis 1933 brachten neue technische Entwicklungen, so daß diese Zeitspanne als Übergangszeit in der Technik der Radiogeräte bezeichnet werden kann.

Später gab es dann noch viele weitere "Übergangszeiten", z.B. UKW, gedruckte Schaltungen, Transistoren, integrierte Schaltungen u.s.w.

- In diesem Beitrag wird speziell auf die Technik der Erregung des Magnetfeldes bei elektro-dynamischen Lautsprechern eingegangen.

Teil 1

Übergangszeit zur Netzversorgung

Der Übergang zu Geräten mit Röhrenheizung aus dem Stromnetz erfolgte in den Jahren 1931 bis 1932. Die dabei zum Einsatz gekommenen Empfangs-Röhren hatten indirekte Heizung. Eine Ausnahme davon bildeten die Lautsprecher-Röhren, bei denen zunächst noch die direkte Heizung zum Zuge kam. Das war technisch deshalb möglich, weil die Endstufe wenig verstärkte, so daß die steuernden Audio-Signale große Amplituden benötigten. Dadurch trat der durch die direkte Heizung mit Wechselspannung auftretende Brumm ("Netzton") weniger in Erscheinung. Zusätzlich wurde der Heizkreis über einen "Entbrummer" (Drahtpoti mit ca. 50Ω) symmetriert, so daß sich (idealerweise und theoretisch) die Brummspannung komensierte.

Übergangszeit bei den Lautsprechern

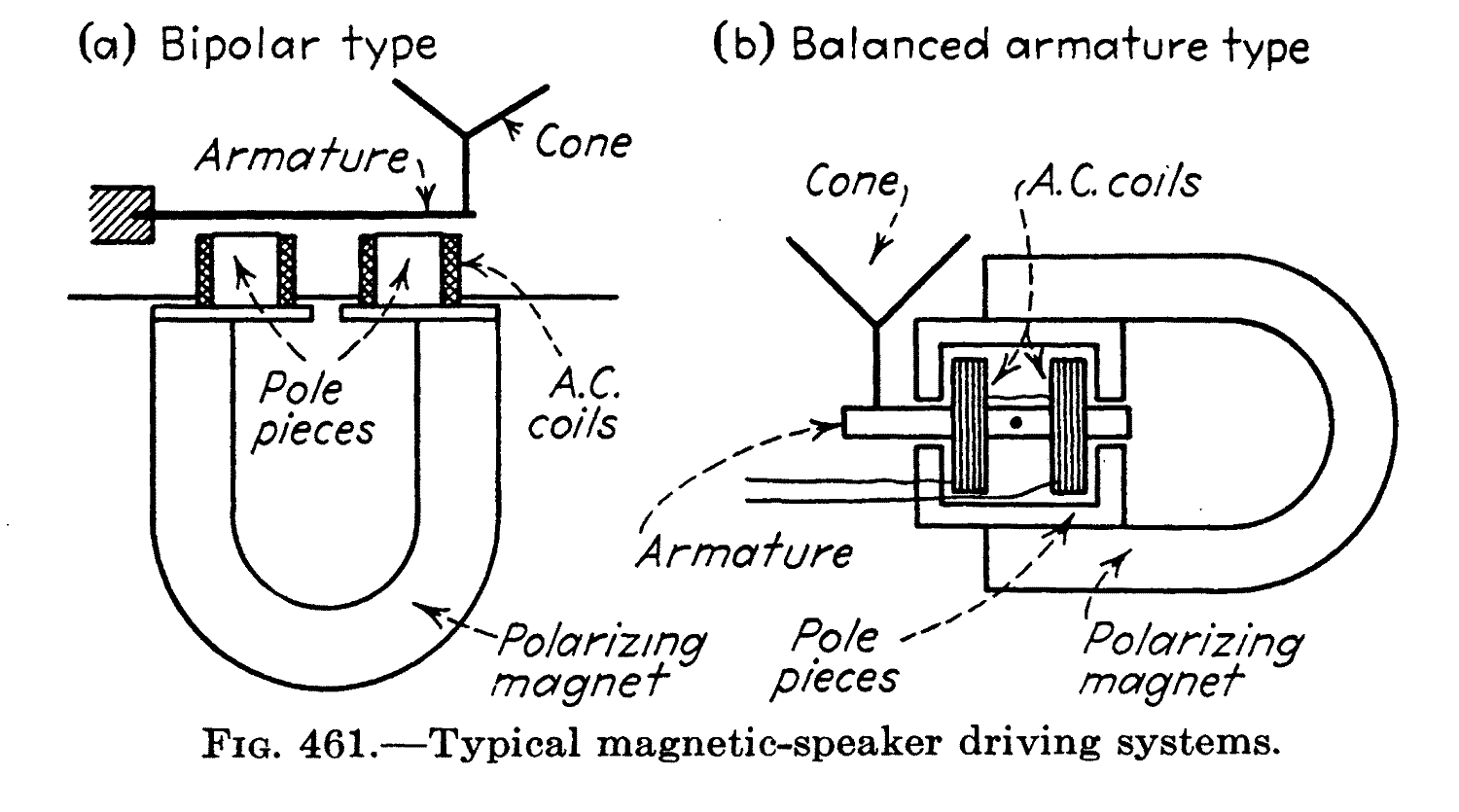

Bis 1931 verwendeten Lautsprecher vorwiegend ein "magnetisches" Antriebs-System. Aber es gab bereits die ersten Geräte, die ein "elektro-dynamisches" Antriebs-System hatten. Aus dem Post "Technik der Lautsprecher" werden hier einige Bilder übernommen.

- Da sich im weiteren Verlauf der Zeit die elektro-dynamischen bzw. permanent-dynamischen Lautsprecher allgemein durchgesetzt haben, soll das Augenmerk hier im weiteren Verlauf auf diese Art von Lautsprechern gerichtet werden.

Übergangszeit bei Lautsprecher-Röhren

Während man bei den bislang hauptsächlich verwendeten magnetischen Lautsprechern aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades mit relativ schwachen Endröhren (z.B. RE134, RES164) auskam, verlangten dynamische Lautsprecher - insbesondere wegen der damit erreichbaren tiefen unteren Frequenzgrenze - Endröhren, die eine größere "Sprechleistung" erbringen konnten (z.B. RENS1374d, RES374, RES964). Diese "stärkeren" Endröhren hatten zur Folge, daß der Anodenstrom des Empfängers sich so stark erhöhte, daß er schließlich gestattete, daß die Erregerwicklung der elektro-dynamischen Lautsprecher in Serie zum Empfangsteil geschaltet werden konnte. Aber dies setzte sich erst nach 1932/33 allgemein durch.

Übergangszeit bei den Empfangs-Prinzipien

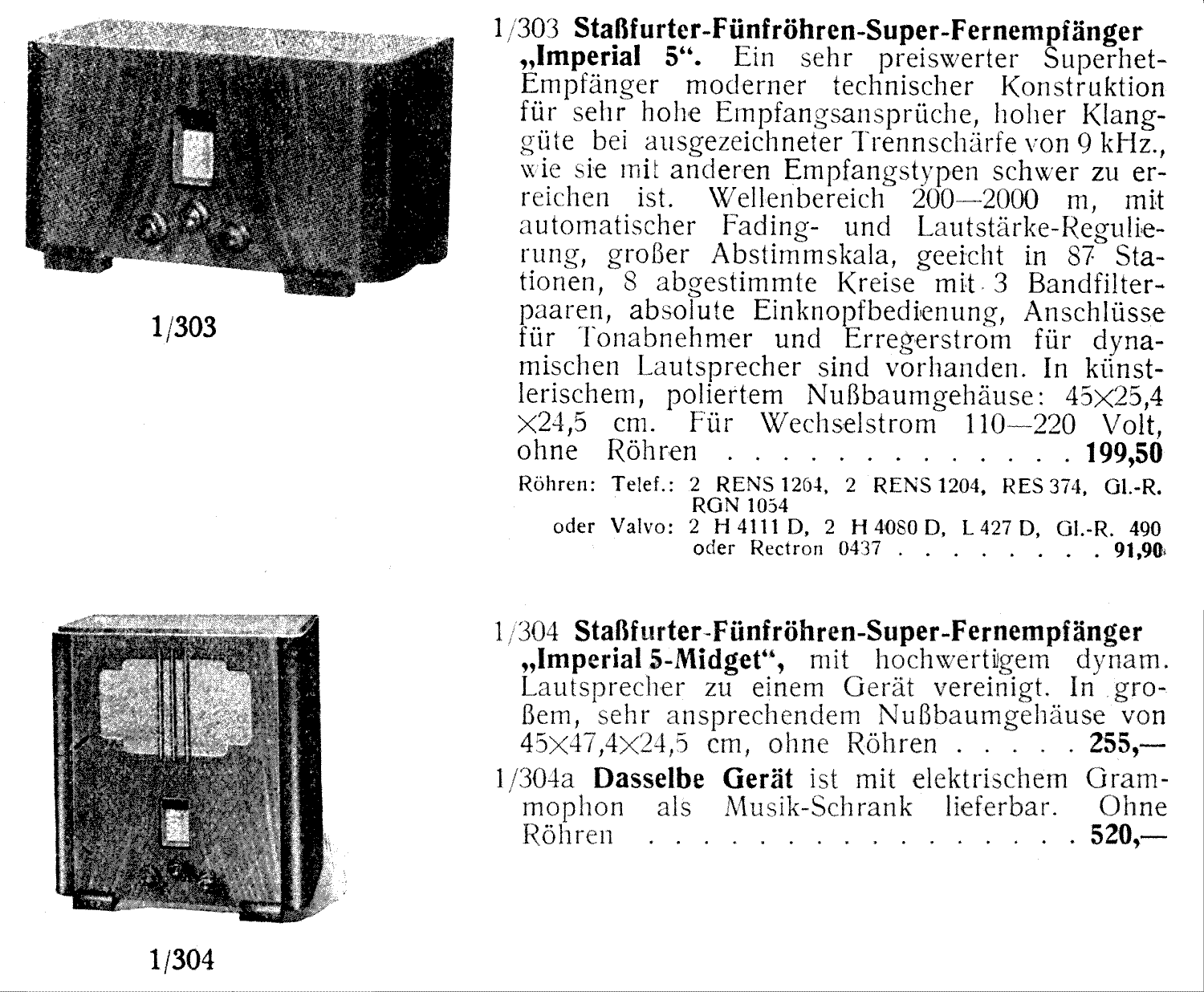

Das Jahr 1932 stellt auch den Zeitpunkt dar, ab dem der bisher allgemein übliche Geradeaus-Empfänger schließlich durch den heute üblichen Superhet-Empfänger abgelöst wurde. Der erste spektakuläre Superhet war der Staßfurt 5W / 5WL, den es auch sowohl ohne, als auch mit eingebautem elektro-dynamischem Lautsprecher gab.

Empfänger mit und ohne eingebautem Lautsprecher

In den Jahren 1931 & 1932 gab es viele Geräte, die sowohl ohne als auch mit eingebautem Lautsprecher zu kaufen waren. 1933 gab es nur noch wenige Firmen, die sowohl Radios ohne als auch mit eingebautem Lautsprecher anboten. Diese Jahre waren daher auch eine Übergangszeit für das Design der Empfänger in so fern, daß aus den zwei getrennten "Kästen" von Empfangsteil und Lautsprecher schließlich ein einziges "Wohnzimmer-taugliches" Empfangsgerät wurde. Während vor 1931 i.a. der Empfangsteil und der Lautsprecher (grundsätzlich) zwei getrennte "Apparate" waren, gab es dann von praktisch allen Radio-Firmen 1932 die "gleichen" Empfänger teils (noch) ohne eingebauten Lautsprecher, teils mit eingebautem Lautsprecher.

Bei den relativ hohen Kosten für einen "guten" Lautsprecher wurden durchaus oftmals zunächst nur die Empfangsteile angeschafft. "Der (alte) Lautsprecher ist doch noch tadellos!"

Übergangszeit betreffend der Wellenbereiche

Die Jahre nach 1932 waren schließlich auch noch eine Übergangszeit bezüglich der für den Rundfunk genutzten Wellenbereiche. Aus "Langwellen" und "Rundfunkwellen" wurden nun "Langwellen" und "Mittelwellen", weil als neuer Bereich die "Kurzwellen" hinzu kamen.

Teil 2

1931er Geräte mit und ohne dynamischem Lautsprecher

Im Jahr 1931 hatten die meisten Radios, die mit und ohne Lautsprecher zu haben waren, magnetische Lautsprecher. Bei "magnetischen" Lautsprechern wird die Membran über eine Eisenzunge angetrieben und der Lautsprecher-Magnet ist meist hufeisenförmg. (Die spätere häufige Form des "Freischwingers" ist eine Unter-Klasse des magnetischen Lautsprechers. Siehe oben "Technik der Lautsprecher".)

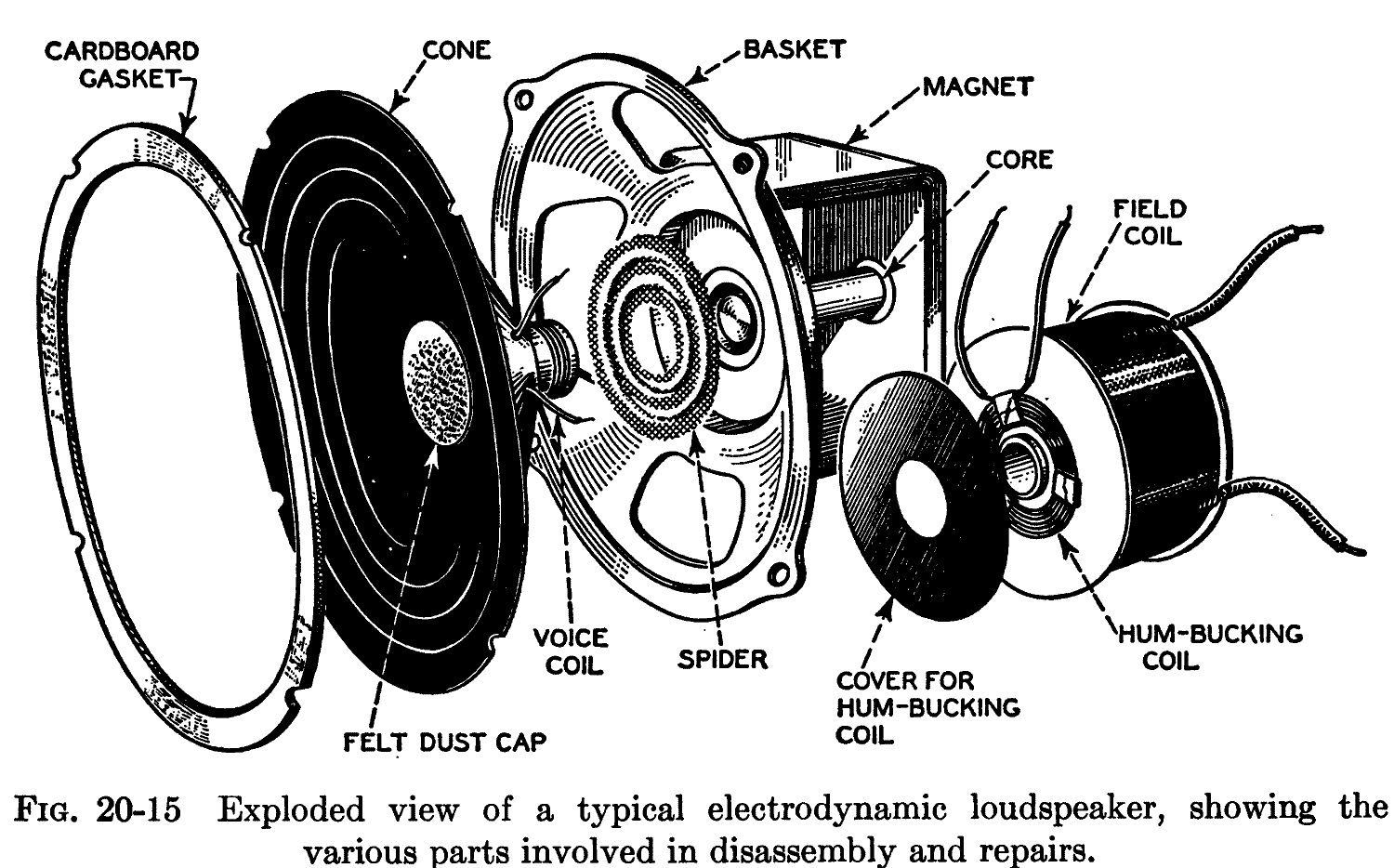

Dagegen wird bei "dynamischen" Lautsprechern die Membran mit einer "Schwingspule" (voice coil) angetrieben, die sich im Spalt eines (meist) topf-förmigen Magneten bewegt, Fig. 20-15. (Link: "Hum-Bucking Coil" )

Wähernd die Fertigung eines Hufeisen-Magneten vergleichsweise einfach war, bereitete die Fertigung eines topf-förmigen (permanenten) Magneten ausreichender Stärke zunächst noch Schwierigkeiten, weshalb dieser "Topf-Magnet" 1931 eine Erregerspule enthielt. Es handelt sich somit um "elektro-dynamische" Lautsprecher.

Speisung der Erregerspule

Fig. 9-5 zeigt die beiden Möglichkeiten zur Versorgung der Erregerspule (field coil). Die Variante (A) [Serien-Speisung] ist die später allgemein übliche, wenn der Empfangsteil aufgrund einer "kräftigen" Lautsprecher-Röhre ausreichend Strom zieht.

Die Variante (B) [Parallel-Speisung] wird dann gewählt, wenn der Empfangsteil nicht genügend Strom zieht um eine Feldspule ausreichend zu erregen, also bei Geräten mit schwacher Lautsprecher-Röhre, z.B. RE134 oder RES164.

Der Strom für die Erregung der Magnetspule mußte i.a. von dem Empfänger (Empfangsteil) bereit gestellt werden. Viele der 1931 Empfänger hatten eine "schwache" Lautsprecher-Röhre, die nur ca. 10 mA Anodenstrom zog. Der insgesamt vom Empfangsteil verbrauchte Anodenstrom lag damit in der Größenordnung 20 mA. Diese Stromstärke hätte bei einer Serienschaltung der Erregerwicklung auf eine sehr hohe Anodenspannung für das Netzteil geführt. (Und bei den Empfängern ohne eingebautem Lautsprecher wäre ein (zusätzlicher) Vor-Widerstand in der Anodenleitung erforderlich geworden, der auch noch viel Wärme erzeugt hätte.)

Die Firmen, die solche Geräte mit dynamischem Lautsprecher anboten, entschieden sich daher, die Erregerwicklung für den elektro-dynamischen Lautsprecher direkt (parallel) aus der Anodenspannung zu speisen. (Variante "B" in Fig. 9-5) Das hat folgende Konsequenzen.

- Der Netzteil des Empfängers (Trafo, Gleichrichter-Röhre) muß so ausgelegt sein, daß der zusätzliche Strom für die Felderregung aus der Anodenspannung geliefert werden kann.

- Die Erregerwicklung des Lautsprechers muß hochohmig sein. Größenordnung: 250V Anodenspannung und 25 mA Erregerstrom ergibt einen Wicklungs-Widerstand von 10 kΩ.

- 10 kΩ Wicklungs-Widerstand bedeutet "viele Windungen sehr dünnen Drahtes".

- Der "sehr dünne" Draht ist heute - nach vielen Jahren - oftmals unterbrochen. Leider ist er häufig am (nicht zugänglichen) inneren Ende der Wicklung korrodiert, was möglicherweise auf die damaligen z.T. nicht Säure-freien Löt-Zusätze zurück zu führen ist.

Wie reparieren? Hier eine primitive, aber erfolgreiche Methode:

Bei einem AH230 von Aga Baltic war dies auch der Fall. Der Topf mit der Erreger-Wicklung ließ sich öffnen. Da der Draht innen unterbrochen war, wurde ganz dicht am Dorn (core) vorsichtig ein kleines Loch von ca. 0,5 mm in den Spulenkörper gebohrt. Dann wurde ein dünner Nagel aus Messing (ganz brutal) in die Wicklung hinein geschlagen. Das bewirkte, daß das innere Ende der Erregerspule mit Hilfe dieses Nägelchens wieder elektrisch zugänglich wurde. (Gut, die allerinnersten Lagen der Erregerwicklung gingen dadurch "verloren", aber der ganze große Rest der Wicklung war dadurch "gerettet".) Der Lautsprecher funktioniert nun wieder sehr gut. Alternativ dazu wäre eine Neubewicklung der Erregerspule notwendig gewesen. Da das Eisen des Erregersystems den Blick auf diese Reparatur versperrt, ist von außen nichts davon zu sehen.

Praktisch alle Radiohersteller, die Radios mit elektro-dynamischen Lautsprechern anboten, nutzten 1931 &1932 die Parallel-Speisung (Fig. 9-5 "B"), unabhängig davon, wie groß der Anodenstrom des Empfangsteils war. Also auch dann, wenn eine "stärkere" Lautsprecher-Röhre eine Serien-Speisung der Feld-Spule erlaubt hätte.

Die Auswertung des Prohaska-Kataloges 1931/32 ergibt folgende Geräte, die sowohl mit als auch ohne elektro-dynamischem Lautsprecher zu kaufen waren. Die Auswahl bei "Prohaska" ist möglicherweise nicht vollständig.

| Firma | Typ | End-Röhre |

|---|---|---|

| Brand | LWD44 | RE604 |

| Huth | E0103W | RE134 (RES164) |

| Lange | L63D | RE134 |

| Lumophon | KL400 | RE604 |

| Mende | 250W / 360W | RES664d |

| Nora | S30WL | RE134 (RES164) |

| Saba | 31WL | RES164 |

| Schaub | York | 2*RE134 parallel |

| Tefag | 315 | RE304 |

| Tefag | 325 | RE304 |

| Telefunken | 341WL | RE604 |

Bei allen diesen Geräten erfolgt die Erregung der Feldspule des eingebauten elektro-dynamischen Lautsprechers durch Parallel-Speisung aus der Anodenspannung. (Variante "B" in Fig. 9-5) Die entsprechenden Parallel-Geräte ohne eingebautem Lautsprecher haben Ausgangsbuchsen zur Entnahme der Erregung für einen separaten elektro-dynamischen Lautsprecher mit hochohmiger Feldspule.

Separate elektro-dynamische Lautsprecher

1931 wurden aber auch separate elektro-dynamische Lautsprecher mit eigener Erregung angeboten. Diese konnten für Geräte (ohne Lautsprecher) mit fehlenden Buchsen für eine Felderregung verwendet werden.

Im Schnorr-Katalog 1931 gibt es mehrere entsprechende Beispiele (mit brauchbaren Abbildungen).

Bei diesem Beispiel von "Hegra" ist die Erregerspule niederohmig, so daß eine kleine Wechselspannung mit Gleichrichtung durch einen Selen-Gleichrichter zur Anwendung kommen konnte.

Dieses Beispiel von "Körting" (Dietz & Ritter) hat eine hochohmige Erregerspule. Hier kommt ein Zweiweg-Gleichrichter mit der RGN504 zum Einsatz.

Aus beiden Abbildungen dieser Lautsprecher ist zu erkennen, daß kein Glättungs-Kondensator verbaut ist. Dieser ist hier allerdings auch nicht erforderlich, wie aus den Bildern Fig. 22 bis 24 hervorgeht.

- Wie aus Fig. 24. zu sehen ist, fließt hierbei ein (praktisch) konstanter Strom in der Erreger-Wicklung. Und darauf kommt es an, nicht jedoch auf die dabei an der Wicklung entstehenden Spannung gemäß Fig. 23.

- Daher trägt die Felderregung der dynamischen Lautsprecher (fast) nichts zu dem (hörbaren) Brumm eines Radios bei. [Die Kompensation eines praktisch doch noch bestehenden Rest-Brumms erfolgt ggf. mit Hilfe der "Hum-Bucking-Coil", Fig. 20-15.]

- Das gilt sowohl für parallel-gespeiste, als auch für serien-gespeiste elektro-dynamische Lautsprecher.

Wenn man die Preise dieser Zusatz-Lautsprecher-Chassis betrachtet: billig waren sie nicht gerade.

1932er Geräte mit und ohne dynamischem Lautsprecher

Die dynamischen Lautsprecher mit ihrem gegenüber dem magnetischen Lautsprecher verbesserten Frequenzgang (und damit auch "Klang") sind nun bei der überwiegenden Anzahl von Radios anzutreffen. Tatsächlich sind im Prohaska-Katalog von 1932/33 insgesamt 44 Geräte verzeichnet, die sowohl ohne, als auch mit eingebautem dynamischen Lautsprecher angeboten wurden.

Geräte mit magnetischem Lautsprecher gibt es nur noch sehr wenige, vor allem bei einfachen und billigeren Radios. Hierbei auch meist ohne und mit eingebautem magnetischen Lautsprecher.

| Einkreiser | Zweikreiser | Dreikreiser | 4&5 Kreiser | Super | End-Röhre |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | RE134 | ||||

| 1 | 6 | 3 | 1 | RES164 | |

| 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | RES374 |

| 1 | 1 | 1 | 5 | RENS1374d | |

| 1 | 1 | RE604 |

Für die angewendete Methode bei der Erregung der elektro-dynamischen Lautsprecher hat sich (nur) im Jahr 1932 fast allgemein die Parallel-Speisung gemäß Fig 9-5 (B) durchgesetzt.

Während also bei der überwiegenden Anzahl der Geräte die Erregung für die Feldspule des elektro-dynamischen Lautsprechers durch die Anodenspannung erfolgt - die Erregerspule also sehr hochohmig sein muß - gibt es doch Ausnahmen bei den Geräten von AEG, Siemens und Telefunken.

Diese Ausnahme ist der Dreikreiser "Ultra-Geadem W / WL" (AEG), "46W / 46WL" (Siemens), "343W" / "343WL" (Telefunken), der schaltungsmäßig identisch war. Aber der hatte einen permanet-dynamischen Lautsprecher als Gerät mit eingebautem Lautsprecher.

Zum Siemens 46W gibt es a) einen Restaurations-Bericht, b) ein Prospektblatt, c) eine zeitgenössische Funktions-Beschreibung.

(Link: Die Entwicklung der Empfänger bei Siemens von 1929 bis 1934 )

Ein "Gegenbeispiel" scheint der Super der drei Firmen zu sein, den es nur mit eingebautem elektro-dynamischen Lautsprecher mit Parallel-Speisung gab. Beim Typ "Super Geador" (AEG), "55WL" (Siemens), "650WL" (Telefunken) wurde eine recht komplizierte Schaltung für die Erregung des elektro-dynamischen Lautsprechers gewählt, wobei eine zweifach angezapfte (!) Erregerspule verwendet wurde. Die Anzapfungen dienen zur Erzeugung der Gitter-Vorspannungen der HF Stufe und der ZF Stufe, sowie der Erzeugung der Schirmgitter-Spannungen für dies beiden Stufen. Durch diese Anzapfungen hat man sich den sonst üblichen Spannungsteiler mit 3 Widerständen "erspart".

[Zum Ersatz der Mischröhre REN704d durch eine PF86 bei diesen Geräten.]

Die Firmen AEG, Siemens und Telefunken entwickeln nun ihre Radios gemeinsam, wobei das "Styling" der Geräte für jede der drei Firmen seine eigene Note hat. Alle Geräte werden bei Telefunken entwickelt und die Produktion der Geräte erfolgt bei AEG und Siemens.

Bis 1931 wurden kaum Superhet-Empfänger gebaut. Man beschränkte sich auf Ein- und Mehrkreiser. Die Präsentation des ersten gut funktionierenden Supers durch Staßfurt, scheint insbesondere AEG, Siemens und Telefunken wach gerüttelt zu haben. Tatsächlich war der Staßfurt 5W / Staßfurt 5WL ein "Meilenstein" im Bau des Superhets. Als Mischröhre wurde dabei nicht mehr die REN704d verwendet, sondern eine RENS1204 in "Kathoden-Mischer" Schaltung, die es gestattet, eine Stufe in der ZF einzusparen. Das war fortschrittlicher als bei sämtlichen Supern der Konkurrenz.

(Link: Mischung und Frequenz-Umsetzung : Mischer mit REN704d & Kathoden-Mischer)

Hier aus dem "Illustrierten Radio-Katalog 1932/1933" der gut durch-entwickelte Staßfurt 5W & 5WL (5W Midget). (Der 5WL hatte Parallel-Speisung des elektro-dynamischen Lautsprechers.)

Die Firmen AEG, Siemens & Telefunken bündelten und verstärkten ihre Entwicklungs-Kapazitäten im Bereich Radio und in der Entwicklung neuer Röhren. Dadurch wurden die Radios der Fa. Staßfurt in den folgenden Jahren von den Radios dieses "Firmen-Trios" technisch "überholt".

1933er Geräte mit und ohne dynamischem Lautsprecher

Man findet fast nur noch Geräte mit dynamischem Lautsprecher. Ausnahme sind wenige Geräte der unteren Preisklasse, so auch der "neue" VE301W.

- Bei den Geradeaus-Empfängern gibt es 23 Typen, die nur mit eingebautem dyn. Lautsprecher zu haben sind.

- Bei den Super-Empfängern gibt es 25 Geräte, die ebenfalls nur mit eingebautem dyn. Lautsprecher angeboten werden.

| Einkreiser | Zweikreiser | Dreikreiser | Super | End-Röhre |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 1 | RES164 | ||

| 2 | 4 | RES374 | ||

| 1 | 2 | 3 | 3 | RENS1374d |

| 1 | 2 | RES964 |

Die Geräte, die sowohl mit als auch ohne eingebautem elektro-dynamischen Lautsprecher angeboten werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert.

Dynamische Lautsprecher können mehr "Sprechleistung" abgeben als magnetische. Daher geht die Tendenz für die End-Röhren in Richtung "kräftigerer" Typen, die mindestens ca. 3 W abgeben können. Diese haben dann auch größere Ströme in der Anode und im Schirmgitter, so daß der Empfangsteil des Radios genügend Strom "zieht", um damit einen elektro-dynamischen Lautsprecher in Serien-Speisung (Fig. 9-5, Schaltung "A") zu betreiben.

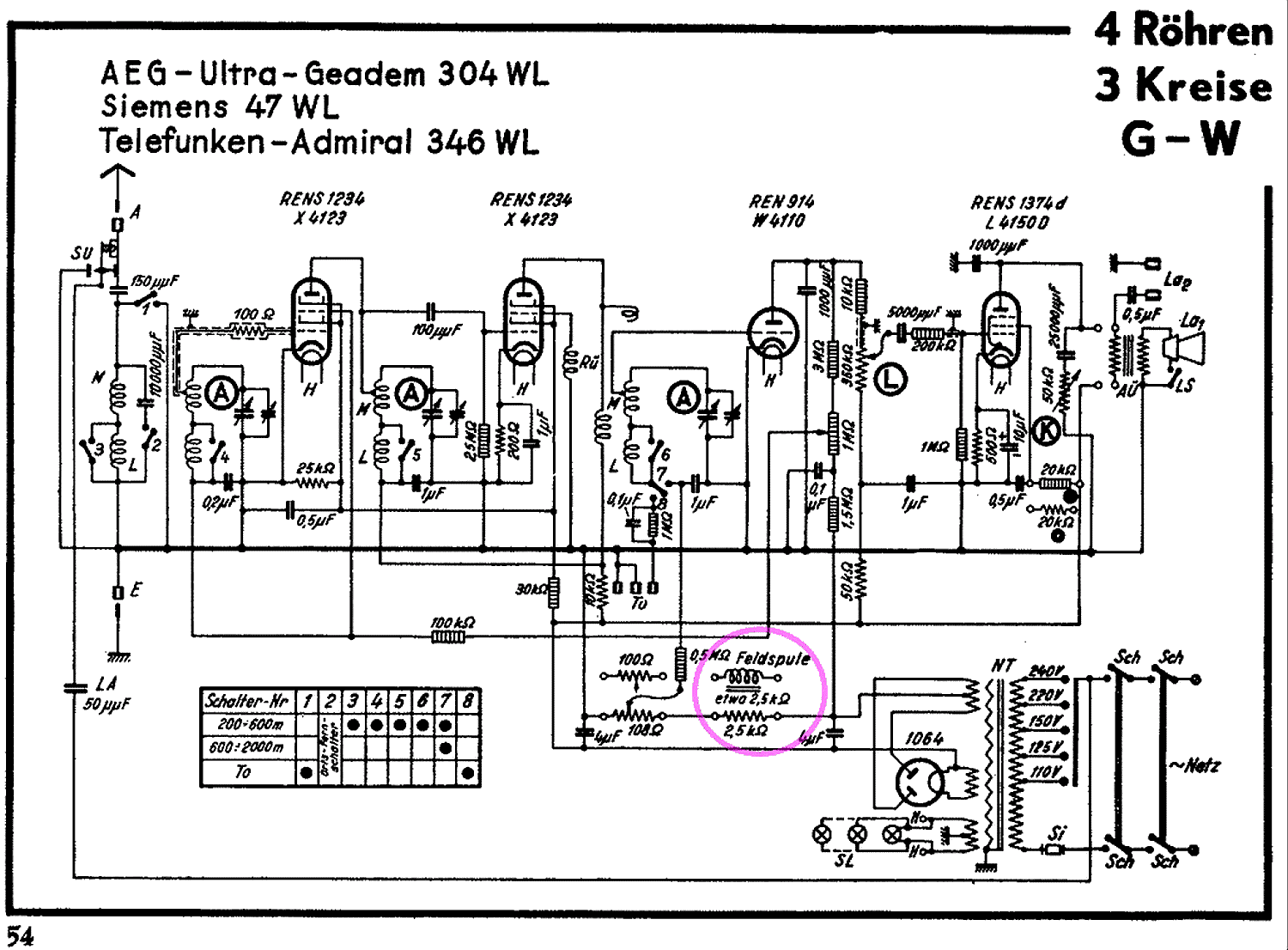

Ein Beispiel dafür ist der Siemens "Länderband" 47W / 47WL, der in gleicher Schaltungstechnik, aber unterschiedlichem "outfit" auch von der AEG (Ultra-Geadem 304W / 304WL) und von Telefunken (346W / 346WL) angeboten wurde.

Eine zeitgenössische Beschreibung dieses, auch "Äther-Zepp" genannten Gerätes, zeigt die damaligen Neuerungen.

Magenta markiert ist die Position der Feldspule für den 47WL bzw. des "Ersatz-Widerstandes" für den 47W.

- Während bei Parallel-Speisung das Netzteil für einen höheren Anoden-Strom ausgelegt sein muß, der jedoch nur beim Gerät mit eingebautem (oder von außen zugeschaltetem) elektro-dynamischen Lautsprecher fließt, wird bei Serien-Speisung stets die gleiche Verlustleistung umgesetzt.

- Andererseits geht aus dem Schaltbild ganz klar hervor, daß hier der Ersatz des elektro-dynamischen Lautsprechers durch einen permanent-dynamischen sehr einfach ist.

Andere Firmen, wie z.B. Saba behielten trotz stärkerer Lautsprecher-Röhren da noch die Parallel-Speisung der Feld-Wicklung des elektro-dynamischen Lautsprechers bei. Hier das Beispiel des 521W / 521WL.

Trotz der "stärkeren" Lautsprecher-Röhre RENS1374d wird hier die Parallel-Speisung beibehalten. Allerdings hatte Saba beim 311W / 311WL (mit fast dem gleichen Gehäuse) als Endröhre "nur" eine RES164 verwendet, so daß dabei Parallel-Speisung erforderlich war.

Gemäß Kundendienst-Schrift Nr. 3 hat Saba in beiden Geräten Lautsprecher vom Typ DW20 mit 10 kΩ Feldwicklung verwendet, weshalb beim 521WL dann noch ein 2 kΩ Vorwiderstand erforderlich wurde.

Spätere Modell-Jahre

Im Modelljahr 1934/35 hat Saba dann auch auf die inzwischen allgemein übliche Serien-Speisung der elektro-dynamischen Lautsprecher umgestellt. Auch hatten sie nur noch Geräte mit eingebautem Lautsprecher angeboten.

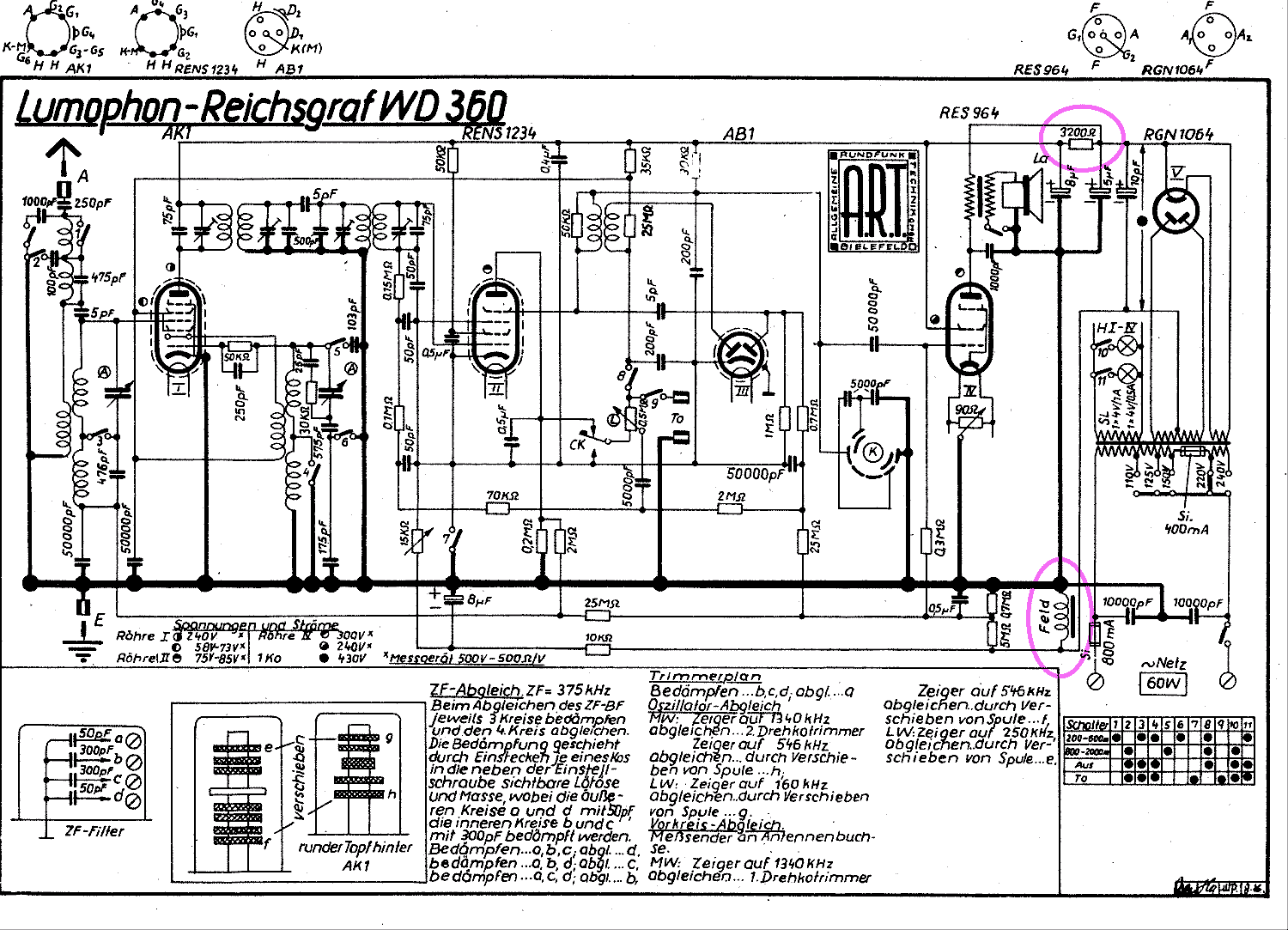

Obwohl sich die Serien-Speisung für die Felderregung der elektro-dynamischen Lautsprecher bei allen Firmen durchgesetzt hatte, gab es doch einzelne "Exoten", die die Feldwicklung nicht in der "+" Leitung, sondern in der "-" Leitung der Anodenstrom-Versorgung hatten. Ein Beispiel dazu ist der Lumophon "Reichsgraf WD360".

Die Feldspule (in der Minus-Leitung) ist markiert. Ebenfalls markiert ist der (in dieser Schaltung zusätzlich erforderliche) Siebwiderstand von 3,2 kΩ in der Plus-Leitung.

Eine diesbezüglich gleichartige Schaltung wird beim Kurfürst WD365 verwendet. Hier ist im ART Schaltbild ein Wert von 2,8 kΩ für die Feldwicklung angegeben. Man kann wohl davon ausgehen, daß dieser Wert auch für die Feldwicklung beim Reichsgraf WD360 zutrifft.

Einen Reparatur-Bericht zum Nachkriegsmodell WD361 hat Franz-Josef Haffner verfaßt.

Mein Dank geht an Hans Knoll für die Informationen zum "Lumophon".

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.